Как начать тренировки после долгого перерыва

Возобновление тренировок после длительного перерыва требует снижения нагрузки на 50-70% от прежнего уровня с последующей прогрессией не более 10% в месяц — организм за 2-3 недели без активности теряет до 25% показателей VO2max и существенно снижает выносливость сердечно-сосудистой системы. Несмотря на атрофию мышц и падение метаболических показателей, феномен мышечной памяти через сохранение миоядер и нейронных связей позволяет восстановить форму в 2-3 раза быстрее, чем при первоначальных тренировках. Безопасный возврат к нагрузкам строится на медицинском обследовании перед стартом, работе с минимальными весами первые 3-4 недели и коррекции питания с увеличением белка до 1,6-2,2 г на килограмм массы тела для предотвращения травм связок и сухожилий.

Что происходит с организмом во время тренировочного перерыва

Организм начинает терять тренировочные адаптации уже через 48-72 часа после последней физической нагрузки — детренированность запускает каскад обратных физиологических процессов, затрагивающих сердечно-сосудистую, нервно-мышечную и метаболическую системы. Скорость регресса зависит от исходного уровня подготовки, возраста и продолжительности перерыва, причём аэробные показатели деградируют существенно быстрее силовых характеристик.

Первыми под удар попадают адаптации сердечно-сосудистой системы. Максимальное потребление кислорода (VO2max) — ключевой маркер аэробной производительности — снижается на 4-5% уже к пятому дню без нагрузок, согласно исследованиям спортивной физиологии. В течение 2-4 недель неактивности происходит уменьшение общего объёма крови в организме на 5-12%, что напрямую влияет на способность транспортировать кислород к работающим мышцам. Ударный объём сердца (количество крови, выталкиваемое за одно сокращение) также падает, компенсируясь повышением частоты сердечных сокращений в покое на 5-10 ударов в минуту.

Параллельно ухудшается работа оксидативных ферментов в мышечной ткани — специальных белковых катализаторов, обеспечивающих аэробный метаболизм. Их концентрация падает на 20-40% в первые две недели бездействия, что смещает энергообеспечение с жирового на углеводное. Организм начинает расходовать гликоген (запасённую форму глюкозы в мышцах) интенсивнее, его концентрация снижается на 20% через 4 недели неактивности, что приводит к более быстрой утомляемости при возобновлении нагрузок. Буферная ёмкость мышц — способность нейтрализовать молочную кислоту — также деградирует, вызывая преждевременное закисление и жжение при работе.

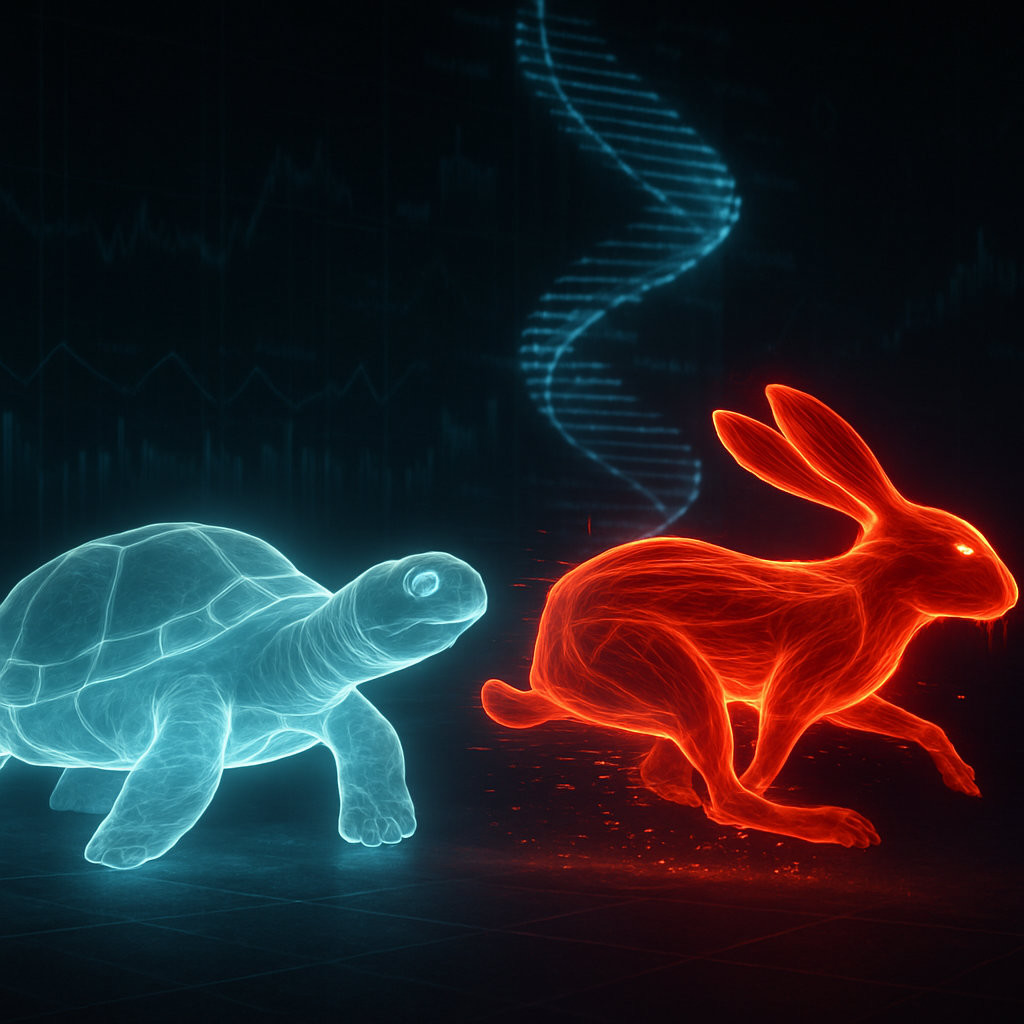

Исследование 2024 года показало, что у регулярно тренирующихся людей перерыв в 3 недели снижает уровень физической работоспособности на 15-25%, причём профессиональные спортсмены теряют форму быстрее любителей из-за более высоких исходных адаптаций.

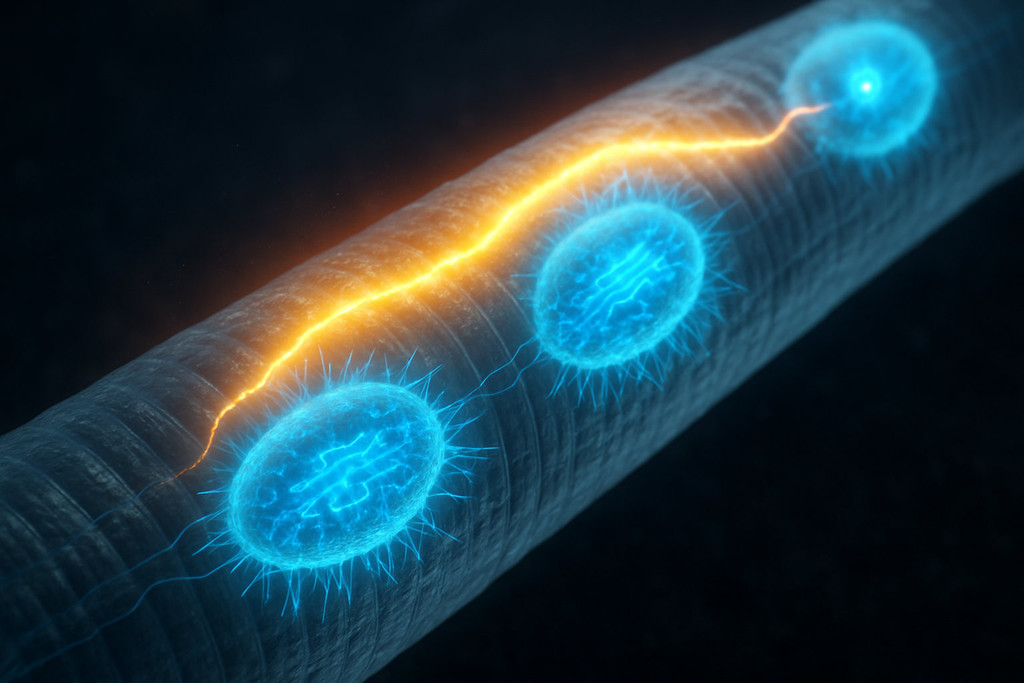

Нервно-мышечная система реагирует иначе. Нейронные паттерны двигательных навыков сохраняются дольше — до 4-6 недель без существенной деградации, что объясняет феномен сохранения техники выполнения упражнений. Однако нарушается эффективность рекрутирования мышечных волокон: мозг теряет способность быстро активировать максимальное количество двигательных единиц одновременно, что снижает силовые показатели на 7-12% даже при сохранении мышечной массы в первые 2-3 недели.

Метаболические изменения затрагивают и гормональную регуляцию. Базовый уровень адреналина падает на 30-40%, снижая общую «готовность» организма к физическому стрессу. Чувствительность тканей к инсулину ухудшается на 15-20% уже через 10-14 дней, повышая риск накопления жировой ткани. Концентрация кортизола (гормона стресса) при возобновлении нагрузок становится выше на 20-35%, что замедляет восстановление и увеличивает катаболизм мышечных белков.

Сравнение скорости детренированности у разных групп спортсменов

Высококвалифицированные атлеты с многолетним стажем теряют аэробные показатели быстрее новичков — у профессионалов VO2max может упасть на 20-25% за месяц, тогда как у любителей с полугодовым опытом — только на 10-15%. Парадоксально, но силовые характеристики элитные спортсмены удерживают дольше благодаря большему количеству миоядер в мышечных волокнах, накопленных за годы тренировок. Возрастные атлеты старше 40 лет теряют форму на 30-40% медленнее молодых из-за более стабильного, хотя и менее выраженного, гормонального фона.

Физиологические изменения в первые 2-3 недели без нагрузок

Первые 14-21 день без тренировок характеризуются преимущественно функциональными, а не структурными изменениями — организм снижает производительность систем обеспечения, сохраняя при этом мышечную архитектуру практически неизменной. Этот период можно считать «окном обратимости», когда потери минимальны и легко компенсируются при возобновлении активности.

Кардиореспираторная система демонстрирует самые заметные регрессивные изменения. Максимальная аэробная мощность падает на 4-7% уже к концу первой недели, а к 14-му дню потери достигают 10-14% от исходного уровня. Механизм этого процесса связан с быстрым снижением плазменного объёма крови — за 7-10 дней он уменьшается на 8-12%, что критично снижает преднагрузку сердца. Ударный объём падает на 10-15 мл (при среднем значении 70-80 мл у тренированных людей), компенсируясь учащением пульса: частота сердечных сокращений в покое возрастает с характерных для спортсменов 50-60 до 65-75 ударов в минуту.

| Параметр | 1 неделя перерыва | 2-3 недели перерыва |

|---|---|---|

| VO2max | Снижение на 4-7% | Снижение на 10-14% |

| Объём плазмы крови | Уменьшение на 5-8% | Уменьшение на 8-12% |

| ЧСС покоя | Повышение на 3-5 уд/мин | Повышение на 8-12 уд/мин |

| Концентрация оксидативных ферментов | Падение на 10-15% | Падение на 20-30% |

| Мышечная масса | Без изменений | Снижение на 1-3% |

| Максимальная сила | Снижение на 3-5% | Снижение на 7-10% |

Метаболические адаптации первыми реагируют на отсутствие стимула. Активность митохондриальных ферментов (цитрат-синтазы, сукцинатдегидрогеназы) снижается на 15-25% уже через 10-14 дней, нарушая способность мышц эффективно использовать жиры как топливо. Организм переключается на преимущественно углеводный метаболизм, что при той же интенсивности нагрузки приводит к более быстрому истощению запасов гликогена. Плотность капилляров в мышечной ткани (количество капилляров на квадратный миллиметр) остаётся стабильной первые 2-3 недели, но их функциональная активность падает на 12-18%.

Нервно-мышечная координация в этот период страдает умеренно. Скорость проведения нервного импульса не изменяется, но эффективность моторного рекрутирования — способности центральной нервной системы одновременно активировать большое число двигательных единиц — снижается на 8-12%. Это объясняет, почему даже при сохранении мышечной массы силовые показатели падают: мозг «забывает», как эффективно координировать работу сотен мышечных волокон. Особенно заметна деградация в сложных многосуставных движениях (приседания, становая тяга), требующих синхронизации множества мышечных групп.

Гормональный профиль претерпевает адаптивные изменения. Базальная концентрация тестостерона у мужчин снижается на 5-8%, хотя остаётся в пределах нормальных значений. Чувствительность мышечной ткани к инсулину падает на 12-15% через 2 недели неактивности — клетки хуже усваивают глюкозу, повышая риск её конверсии в жировые запасы. Уровень кортизола в ответ на физический стресс при возобновлении тренировок возрастает на 25-30% по сравнению с регулярно тренирующимися людьми, создавая более выраженный катаболический фон.

Профессор спортивной физиологии Дмитрий Цыняка отмечает: «Перерыв в 7-10 дней для регулярно тренирующихся людей не критичен, а для профессиональных спортсменов может служить хорошим толчком к улучшению результатов. Проблемы начинаются после 3-недельного порога».

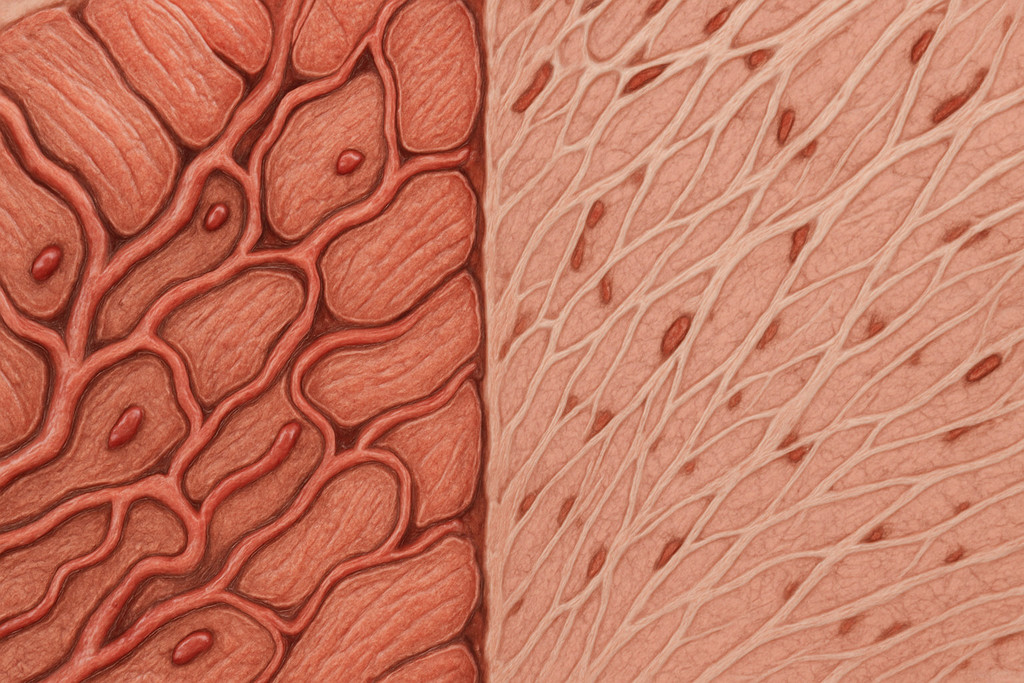

Структурные изменения в мышцах минимальны. Поперечник мышечных волокон (толщина отдельных мышечных клеток) сокращается не более чем на 2-4%, что визуально и функционально практически незаметно. Количество миоядер — специализированных клеточных ядер внутри мышечных волокон, отвечающих за синтез белка — остаётся неизменным, что создаёт основу для феномена мышечной памяти. Соотношение быстрых (тип II) и медленных (тип I) мышечных волокон стабильно первые 6-8 недель, трансформация начинается только при более длительных перерывах.

Практическое значение этого периода в том, что потери легко обратимы. Для возвращения на прежний уровень после 2-3 недель перерыва требуется примерно 1-1,5 недели умеренных тренировок — соотношение примерно 1:2 между длительностью перерыва и восстановлением. Групповые занятия и тренировки могут стать оптимальным форматом для безопасного возвращения благодаря контролируемой интенсивности и мотивирующей атмосфере.

Атрофия мышц при перерывах от месяца до года

При перерывах продолжительностью 4-12 месяцев запускаются глубокие структурные изменения в мышечной ткани — саркопения бездействия приводит к уменьшению поперечника мышечных волокон на 15-40% в зависимости от исходного уровня тренированности и возраста. Парадокс заключается в том, что мышцы разрушаются значительно медленнее, чем строятся: потеря 50% набранной массы требует в 2-3 раза больше времени, чем её первоначальное создание.

Первый месяц без нагрузок характеризуется ускоренной атрофией. Толщина мышечных волокон уменьшается на 8-12% за 4 недели, причём быстросокращающиеся волокна типа IIb (отвечающие за взрывную силу и мощность) страдают сильнее медленных типа I — их диаметр сокращается на 15-20% против 5-8% у медленных. Общая мышечная масса снижается на 1,5-2,5 кг у среднестатистического тренированного мужчины весом 80 кг, при этом около 40% потерь приходится на внутриклеточную воду, а не на сократительные белки. Максимальная сила падает на 12-18%, причём в первые недели это больше связано с нервно-мышечной дезадаптацией, чем с истинной атрофией.

К третьему месяцу перерыва атрофические процессы замедляются, выходя на плато. Мышечная масса стабилизируется на уровне 70-80% от пикового значения у людей с многолетним тренировочным стажем (5+ лет), и на 50-60% у относительных новичков (менее 2 лет регулярных занятий). Это различие объясняется накопленным «банком» миоядер: опытные атлеты за годы тренировок создают в мышечных волокнах дополнительные клеточные ядра, которые сохраняются до 10-15 лет даже без нагрузок и позволяют быстрее восстанавливать массу. Синтез миофибриллярных белков (актина и миозина) падает на 40-60% от тренировочных значений, но никогда не опускается до уровня полностью нетренированных людей.

Структурная перестройка мышечной ткани включает несколько механизмов. Количество миофибрилл (сократительных элементов внутри мышечного волокна) уменьшается на 20-30% через 3 месяца бездействия. Плотность митохондрий снижается на 40-50%, критично ухудшая аэробную производительность мышц. Площадь поперечного сечения отдельных мышечных волокон сокращается на 15-25%, но их общее количество остаётся неизменным — волокна становятся тоньше, но не исчезают. Капиллярная сеть редеет на 25-35%, нарушая доставку кислорода и питательных веществ к мышечным клеткам.

| Период перерыва | Потеря мышечной массы (опытные) | Потеря мышечной массы (новички) | Снижение силы | Время восстановления |

|---|---|---|---|---|

| 1 месяц | 5-8% | 10-15% | 12-18% | 2-3 недели |

| 3 месяца | 12-18% | 25-35% | 25-35% | 6-10 недель |

| 6 месяцев | 18-25% | 40-50% | 35-45% | 3-5 месяцев |

| 12 месяцев | 25-35% | 50-65% | 45-60% | 6-9 месяцев |

Биохимические изменения затрагивают энергетический метаболизм. Концентрация креатинфосфата (быстрого источника энергии для силовых сокращений) в мышцах падает на 30-40% через 2-3 месяца. Запасы гликогена стабилизируются на 30-35% ниже тренировочных значений. Активность анаболических сигнальных путей (mTOR, Akt) снижается на 50-70%, что замедляет синтез новых белков даже при достаточном потреблении протеина. Экспрессия генов, отвечающих за рост мышц (MyoD, миогенин), падает на 40-60%.

К 6-12 месяцам без тренировок начинается трансформация типа мышечных волокон. Быстрые гликолитические волокна IIx частично конвертируются в промежуточный тип IIa, теряя способность к максимальным взрывным усилиям. Доля медленных окислительных волокон I типа относительно возрастает не из-за их роста, а из-за более выраженной атрофии быстрых. Этот процесс обратим, но требует 4-6 месяцев специализированного силового тренинга для восстановления исходного распределения.

Исследование 2023 года в журнале Sports Medicine показало, что атлеты с 10+ летним стажем после годичного перерыва сохраняют 65-70% мышечной массы, тогда как люди с 2-летним опытом — только 35-40%. Ключевой фактор — накопленные миоядра, которые сохраняются минимум 10 лет.

Компенсаторные механизмы частично замедляют атрофию. Организм снижает базальный метаболизм на 8-12%, уменьшая энергетические траты на поддержание мышечной ткани. Повышается эффективность использования доступных мышечных волокон — оставшиеся волокна рекрутируются интенсивнее, что создаёт иллюзию сохранения функциональности. Соединительнотканный каркас мышц (фасции, перимизий) сохраняется практически без изменений, что облегчает последующую гипертрофию.

Нейромышечная система демонстрирует пластичность. Двигательные паттерны сложных упражнений сохраняются 6-8 месяцев, но скорость и координация деградируют на 30-40%. Количество активных двигательных единиц при максимальном усилии снижается на 25-35%, что объясняет непропорционально большую потерю силы относительно массы. Электрическая активность мышц (измеряемая электромиографией) падает на 40-50% при попытке выполнить упражнение с прежним весом.

Возрастные особенности атрофии при длительных перерывах

У людей 18-30 лет атрофия протекает быстрее, но восстановление легче благодаря высокому уровню анаболических гормонов. Возрастная группа 40-55 лет теряет массу медленнее (на 20-30%), но восстановление требует в 1,5-2 раза больше времени из-за сниженной чувствительности к анаболическим стимулам. После 60 лет перерывы критичнее: потеря 25% массы за полгода может спровоцировать саркопению, которая частично необратима. Персональные тренировки в тренажерном зале особенно рекомендованы возрастным клиентам для предотвращения травм при возобновлении нагрузок после длительного перерыва.

Практическое значение для возвращения к тренировкам: после 3-6 месячного перерыва необходимо начинать с нагрузок 40-50% от прежних рабочих весов, постепенно увеличивая их на 5-10% еженедельно. После годичного перерыва рекомендуется 8-12 недельная фаза «втягивания» с акцентом на восстановление нейромышечной координации и метаболических адаптаций перед работой на гипертрофию. Феномен мышечной памяти позволяет восстановить 80-90% утраченной массы за 30-50% времени, которое потребовалось для её первоначального набора.

Снижение сердечно-сосудистых показателей и VO2max

Максимальное потребление кислорода деградирует быстрее силовых характеристик — падение на 20-25% за месяц без активности делает сердечно-сосудистую систему наиболее уязвимым компонентом физической формы при длительных перерывах. Аэробная производительность снижается из-за комплексных изменений в транспортной функции крови, производительности сердца и утилизации кислорода тканями, причём каждый из этих механизмов деградирует с разной скоростью.

Центральным фактором падения работоспособности становится сокращение ударного объёма сердца — количества крови, выбрасываемого желудочком за одно сокращение. У тренированных людей этот показатель достигает 100-120 мл против 70-80 мл у нетренированных. Уже через 2-3 недели без нагрузок ударный объём падает на 15-20 мл, вынуждая сердце биться чаще для поддержания минутного объёма кровообращения. Частота сердечных сокращений в покое возрастает с атлетических 48-55 до 65-75 ударов в минуту, что увеличивает нагрузку на миокард и снижает его эффективность.

Объём циркулирующей крови критично уменьшается уже в первую неделю бездействия. Плазменная фракция (жидкая часть крови) сокращается на 200-400 мл в первые 5-7 дней, достигая 8-12% потерь к концу второй недели. Снижение объёма крови напрямую ограничивает доставку кислорода к работающим мышцам — меньше крови означает меньше гемоглобина, транспортирующего O2. Концентрация самого гемоглобина остаётся стабильной, но его абсолютное количество в организме падает пропорционально объёму крови.

| Показатель | Тренированный | После 2 недель перерыва | После месяца перерыва | Потери через 3 месяца |

|---|---|---|---|---|

| VO2max (мл/кг/мин) | 55-65 | 50-58 (-10-12%) | 45-52 (-18-20%) | 42-48 (-24-26%) |

| Ударный объём (мл) | 100-120 | 90-105 (-10-12%) | 85-95 (-15-20%) | 80-90 (-20-25%) |

| ЧСС покоя (уд/мин) | 48-55 | 58-68 (+15-20%) | 65-75 (+25-35%) | 68-78 (+30-40%) |

| Объём крови (л) | 5,5-6,5 | 5,2-6,1 (-5-8%) | 5,0-5,9 (-8-10%) | 4,9-5,7 (-10-12%) |

| Капиллярная плотность | 400-500/мм | 380-470/мм (-5-6%) | 350-430/мм (-12-14%) | 320-380/мм (-20-24%) |

Периферические адаптации деградируют параллельно с центральными. Капиллярная сеть в мышцах — микроскопические кровеносные сосуды, непосредственно обеспечивающие газообмен — начинает редеть через 3-4 недели без нагрузок. Плотность капилляров снижается на 12-18% за месяц и на 20-30% за три месяца, создавая «узкое горлышко» для доставки кислорода даже при сохранении центральной производительности. Активность оксидативных ферментов митохондрий (цитохром-с-оксидаза, сукцинатдегидрогеназа) падает на 25-40%, нарушая способность мышечных клеток эффективно извлекать кислород из крови.

Вентиляционная производительность лёгких остаётся относительно стабильной — жизненная ёмкость лёгких и максимальная вентиляция снижаются лишь на 3-5% даже после трёхмесячного перерыва. Это подтверждает, что лимитирующим фактором аэробной работоспособности выступает не дыхательная система, а транспортная и утилизирующая. Диффузионная способность лёгких (скорость перехода кислорода из альвеол в кровь) падает на 8-12% через 6-8 недель из-за снижения объёма лёгочных капилляров.

Исследование Coyle et al. (1984) показало, что у велосипедистов-профессионалов после 84 дней без тренировок VO2max упал с 62 до 54 мл/кг/мин (-13%), причём 60% снижения произошло в первые 3 недели. При возобновлении тренировок восстановление до исходного уровня заняло 8 недель.

Метаболические изменения усугубляют падение выносливости. Запасы миоглобина — белка, хранящего кислород непосредственно в мышечных клетках — уменьшаются на 15-20% через 4-6 недель. Количество и объём митохондрий (энергетических станций клетки) сокращаются на 30-50% за три месяца, радикально снижая аэробный потенциал. Активность ключевого фермента аэробного метаболизма — цитрат-синтазы — падает на 40-60%, смещая энергообеспечение на менее эффективный гликолитический путь с накоплением лактата.

Практические последствия для возвращения к тренировкам критичны. При попытке выполнить прежнюю аэробную нагрузку (бег, Степ-аэробика) частота пульса будет на 15-25 ударов выше, а время до утомления сократится на 30-50%. Лактатный порог (интенсивность, при которой начинается накопление молочной кислоты) смещается с 80-85% от максимального пульса до 70-75%, сужая зону комфортной аэробной работы. Восстановление между интервалами высокой интенсивности удлиняется в 1,5-2 раза из-за нарушенной кинетики кислорода.

Возрастные и гендерные различия в деградации кардиопоказателей

Молодые атлеты 20-30 лет теряют VO2max быстрее пожилых из-за более высоких исходных значений и резкой смены физиологического статуса. У женщин аэробная производительность деградирует на 15-20% медленнее мужчин благодаря более эффективному гормональному профилю, сохраняющему объём крови. После 50 лет перерывы критичнее: потеря 25% VO2max может снизить показатель ниже функционального порога (25-30 мл/кг/мин), затрудняя повседневную активность. Комбинированные форматы вроде Zumba оптимальны для постепенного восстановления кардиоресурсов без перегрузки.

Скорость восстановления аэробных показателей зависит от продолжительности перерыва. После 2-3 недель бездействия VO2max возвращается к 90-95% исходного уровня за 10-14 дней умеренных тренировок. Месячный перерыв требует 3-4 недель для полного восстановления. Трёхмесячный перерыв растягивает возврат на 8-12 недель, причём первые 60-70% прогресса достигаются быстро, а последние 30% требуют диспропорционально больших усилий из-за необходимости структурных адаптаций капиллярной сети и митохондриального аппарата.

Феномен мышечной памяти и механизм быстрого восстановления

Мышечная память — долгосрочные структурные изменения в мышечных и нервных клетках, позволяющие восстанавливать утраченную форму в 2-3 раза быстрее первоначального набора массы и силы. Этот феномен объясняет, почему спортсмен с многолетним стажем после годичного перерыва достигает прежних показателей за 4-6 месяцев, тогда как новичку для аналогичного результата требуется 12-18 месяцев непрерывных тренировок.

Механизм мышечной памяти базируется на двух независимых, но синергичных системах: нейронной и клеточной. Нейронная компонента связана с сохранением моторных паттернов в головном и спинном мозге — при освоении сложных движений (приседание со штангой, рывок) формируются устойчивые нервные цепи, соединяющие моторную кору с целевыми мышечными группами. Эти нейронные пути сохраняют функциональность 6-12 месяцев даже без подкрепления, что позволяет быстро восстановить технику выполнения упражнений.

Ключевое открытие норвежских учёных под руководством Kristian Gundersen (University of Oslo, 2010) раскрыло клеточную природу памяти. Исследователи обнаружили, что при силовых тренировках мышечные волокна не просто увеличиваются в объёме, но и необратимо накапливают дополнительные клеточные ядра — миоядра. Обычная мышечная клетка содержит 2-5 ядер на миллиметр длины волокна, у тренированных атлетов этот показатель возрастает до 8-15 ядер/мм. Критично то, что при детренировке и атрофии мышцы миоядра не исчезают, сохраняясь минимум 10-15 лет.

Биологический смысл сохранения миоядер связан с их ролью в синтезе белка. Каждое ядро контролирует определённый объём цитоплазмы (миоплазмы) мышечного волокна — так называемый миоядерный домен. У нетренированного человека один миоядерный домен составляет 2000-3000 мкм, у атлета — 1500-2000 мкм за счёт большего числа ядер. При возобновлении тренировок избыточные миоядра мгновенно активируются, форсируя синтез сократительных белков актина и миозина без затратной фазы создания новых ядер.

| Параметр | Новичок (первый набор) | Атлет с памятью (восстановление) | Преимущество |

|---|---|---|---|

| Время набора 5 кг мышечной массы | 12-16 месяцев | 4-6 месяцев | В 2,5-3 раза быстрее |

| Количество миоядер (ядер/мм волокна) | 2-5 | 8-15 (сохранённые) | В 2-3 раза больше |

| Скорость синтеза белка (относительно базы) | +50-80% | +120-180% | В 1,5-2 раза выше |

| Восстановление силовых показателей | Нет базы | 70% за 1 месяц | Ускорение в 3-4 раза |

| Период сохранения адаптаций | — | 10-15 лет | Долгосрочный эффект |

Эпигенетическая память дополняет клеточные механизмы. Исследования 2018-2020 годов выявили, что тренировки вызывают метилирование ДНК в мышечных клетках — химические метки на генах, регулирующих рост мышц (MyoD, миогенин, IGF-1). Эти эпигенетические модификации сохраняются годами после прекращения тренировок, поддерживая гены в «готовом к активации» состоянии. При возобновлении нагрузок экспрессия ростовых генов запускается в 2-3 раза быстрее и интенсивнее, чем у нетренированных людей.

Нейромышечная адаптация обеспечивает быстрое восстановление силовых показателей. Моторная кора головного мозга тренированного атлета содержит увеличенные представительства для часто задействуемых мышц — феномен кортикальной пластичности. При длительном перерыве эти зоны не исчезают, а лишь снижают активность. Возобновление тренировок реактивирует нейронные сети за 2-4 недели, тогда как их первоначальное формирование у новичка занимает 3-6 месяцев. Эффективность рекрутирования двигательных единиц восстанавливается на 60-80% уже в первый месяц.

Эксперимент Bruusgaard et al. (2010) на грызунах показал: мыши, тренировавшиеся 3 месяца, через 3 месяца детренировки сохраняли 90% миоядер. При повторных тренировках они восстанавливали массу на 35% быстрее контрольной группы, никогда не тренировавшейся.

Метаболическая память затрагивает энергетические системы. Митохондрии — органеллы, производящие АТФ — при детренировке уменьшаются в количестве и размере, но сохраняют часть адаптивных ферментов. Активность цитрат-синтазы у детренированного атлета остаётся на 15-25% выше, чем у нетренированного человека, даже спустя год без нагрузок. Это обеспечивает более быструю реадаптацию окислительного метаболизма при возобновлении кардиотренировок.

Соединительнотканная структура мышц сохраняет архитектуру десятилетиями. Перимизий и эндомизий — соединительнотканные оболочки, окружающие пучки мышечных волокон — при гипертрофии утолщаются и упрочняются, создавая более мощный каркас. Этот каркас не деградирует при атрофии мышцы, сохраняя «форму» для быстрого заполнения сократительными белками. Аналогия: мышца атлета — растянутый воздушный шарик, который легко снова надуть, мышца новичка — нерастянутый шарик, требующий усилий для расширения.

Гормональная чувствительность у тренированных людей остаётся повышенной. Рецепторы к тестостерону и инсулиноподобному фактору роста (IGF-1) на мембранах мышечных клеток сохраняют увеличенную плотность 3-6 месяцев после последней тренировки. Это означает, что при возобновлении занятий мышцы сильнее реагируют на анаболические стимулы, ускоряя восстановление на 30-50% по сравнению с новичками при одинаковом тренировочном объёме.

Оптимальные стратегии использования мышечной памяти

Для максимизации эффекта памяти рекомендуется начинать с 50-60% прежних рабочих весов и объёма, увеличивая нагрузку на 10-15% еженедельно. Первые 3-4 недели фокус — на нейромышечной реактивации через многосуставные базовые движения. С 4-й по 8-ю неделю акцент смещается на объём для активации миоядер. Питание критично: 2,0-2,5 г белка на кг массы тела ускоряет синтез белка на 40-60%. Протеиновые батончики обеспечивают удобный способ поддержания высокого потребления протеина между основными приёмами пищи.

Временные рамки эффекта мышечной памяти зависят от стажа тренировок. Год регулярных занятий создаёт память на 5-7 лет, три года тренировок — на 10-12 лет, пять и более лет — на 15+ лет. Исследования пожилых атлетов показали сохранение части миоядер даже спустя 40-50 лет после прекращения спортивной карьеры, хотя эффективность их активации снижается с возрастом на 30-40% из-за гормональных и метаболических изменений.

Роль миоядер в сохранении тренировочных адаптаций

Миоядра представляют собой клеточные ядра внутри мышечных волокон, выступающие центрами управления синтезом белка и ключевым субстратом долговременной мышечной памяти. В отличие от большинства клеток человеческого организма, содержащих одно ядро, мышечные волокна — симпласты — включают от нескольких десятков до нескольких тысяч ядер в зависимости от длины и степени гипертрофии волокна.

Образование новых миоядер происходит через активацию сателлитных клеток — специализированных стволовых клеток, расположенных на поверхности мышечных волокон между базальной мембраной и сарколеммой. В покое сателлитные клетки находятся в состоянии квиесценции (спячки), составляя 2-7% от общего числа миоядер. При механическом стрессе от силовых тренировок они активируются, начинают делиться и сливаться с существующими мышечными волокнами, отдавая им свои ядра. Процесс активации занимает 24-72 часа после тренировки, пик инкорпорации новых ядер приходится на 7-14 день.

Каждое миоядро контролирует ограниченный объём цитоплазмы — миоядерный домен. У нетренированного человека размер домена составляет 2500-3500 мкм, что ограничивает скорость синтеза белка физическими возможностями одного ядра транскрибировать мРНК. При гипертрофии мышца не может бесконечно увеличивать размер домена — существует критический порог около 4000-4500 мкм, после которого синтез белка замедляется из-за диффузионных ограничений. Для дальнейшего роста необходимо добавление новых ядер, которые уменьшают размер индивидуальных доменов и восстанавливают высокую скорость синтеза.

| Статус тренированности | Миоядер на мм волокна | Размер миоядерного домена (мкм) | Скорость синтеза белка (относительно) |

|---|---|---|---|

| Нетренированный | 2-4 | 2500-3500 | Базовая (1.0x) |

| Тренированный 6-12 месяцев | 5-8 | 2000-2800 | Повышенная (1.5-2.0x) |

| Тренированный 3+ года | 10-15 | 1500-2200 | Высокая (2.0-2.8x) |

| Элитный атлет 10+ лет | 15-20 | 1200-1800 | Максимальная (2.5-3.5x) |

| Детренированный (после 1 года перерыва) | 8-12 (сохранены) | 1800-2500 (при атрофии) | Потенциально высокая |

Критическое открытие заключается в перманентности миоядер. Традиционно считалось, что при атрофии мышцы излишние ядра уничтожаются через апоптоз (программируемую клеточную смерть). Однако эксперименты Gundersen et al. опровергли это: помеченные флуоресцентными маркерами миоядра сохранялись в мышечных волокнах грызунов минимум 3 месяца после полного прекращения нагрузок — период, эквивалентный 9-12 годам человеческой жизни в пересчёте на скорость метаболизма.

Молекулярные механизмы стабильности миоядер связаны с их интеграцией в саркоплазматический ретикулум и цитоскелет мышечного волокна. После слияния сателлитной клетки с волокном её ядро мигрирует к периферии, занимая позицию между миофибриллами, и окружается специализированными белками (ламин, нуклеопорины), которые стабилизируют его положение. Ядро становится функционально интегрированным элементом мышечной архитектуры, защищённым от апоптотических сигналов механизмами, подавляющими каспазы (ферменты клеточной смерти).

Реактивация миоядер при возобновлении тренировок происходит через сигнальные каскады механотрансдукции. Механическое напряжение мышечного волокна активирует мембранные рецепторы (интегрины, дистрогликановый комплекс), запускающие MAPK и mTOR сигнальные пути. Эти каскады достигают ядер, индуцируя экспрессию генов синтеза белка. У мышцы с избыточными миоядрами одновременно активируется в 2-3 раза больше «фабрик» мРНК, пропорционально ускоряя наработку сократительных протеинов.

Исследование Lee et al. (2018) на людях показало: у мужчин 20-35 лет после 20 недель силовых тренировок количество миоядер увеличилось на 55%. После 20 недель детренировки миоядра сохранялись на уровне +50% от исходного. При 10-недельной ретренировке восстановление силы и массы происходило на 30% быстрее, чем первоначальный набор.

Возрастная динамика накопления и сохранения миоядер неравномерна. Молодые люди 18-30 лет демонстрируют максимальную скорость инкорпорации новых ядер — прирост 15-25% за 3-4 месяца интенсивных тренировок. В возрасте 40-55 лет скорость замедляется на 40-60% из-за снижения пролиферативного потенциала сателлитных клеток, но сохранность уже накопленных ядер остаётся высокой. После 60 лет создание новых миоядер затруднено, что объясняет сложность набора «новой» массы у пожилых, при этом эффект памяти от молодых тренировок сохраняется.

Типы мышечных волокон различаются по плотности миоядер. Быстрые гликолитические волокна типа IIx/IIb, обладающие максимальным потенциалом гипертрофии, содержат 8-12 ядер на мм длины у тренированных атлетов. Медленные окислительные волокна типа I с ограниченной способностью к росту имеют 4-6 ядер/мм. Это объясняет, почему силовые тренировки создают более выраженный эффект памяти для максимальной силы и массы, чем чисто аэробные нагрузки для выносливости.

Практическое применение знаний о миоядрах меняет подход к тренировкам. Молодым атлетам рекомендуется 2-3 года интенсивного набора массы для создания «банка» миоядер, который обеспечит быстрое восстановление формы на десятилетия вперёд даже при вынужденных перерывах (травмы, декретный отпуск, карьерная занятость). Периодизация с фазами гипертрофии (8-12 повторений, высокий объём) критична именно для стимуляции сателлитных клеток — работа в низкоповторном силовом режиме (1-5 повторений) тренирует нейронные механизмы, но слабо увеличивает количество миоядер.

Фармакологические и пищевые стратегии поддержки миоядер

Креатин моногидрат (5 г/сутки) усиливает активацию сателлитных клеток на 20-30%, ускоряя накопление миоядер. Омега-3 жирные кислоты (2-3 г EPA+DHA в день) снижают воспаление, облегчающее слияние сателлитных клеток с волокнами. Лейцин (2,5-3 г на приём пищи) напрямую активирует mTOR-сигнализацию, стимулируя работу существующих миоядер. BCAA напитки с высокой концентрацией лейцина (5-7 г на порцию) полезны для поддержания синтеза белка между тренировками. Достаточный сон (7-9 часов) критичен — 80% инкорпорации новых миоядер происходит в фазе глубокого сна при пиковой секреции гормона роста.

Гендерные различия в динамике миоядер умеренные. Женщины накапливают миоядра на 10-15% медленнее мужчин из-за более низких уровней тестостерона, но сохраняют их столь же эффективно. Относительная скорость восстановления формы после перерыва у женщин даже выше благодаря более стабильному гормональному фону и меньшему катаболизму во время детренировки.

Перспективы использования механизма миоядер в антивозрастной медицине активно исследуются. Концепция «накопления молодости» предполагает интенсивные силовые тренировки в возрасте 20-40 лет для создания резерва миоядер, который замедлит саркопению (возрастную потерю мышц) после 60-70 лет. Предварительные данные показывают, что люди с высокой физической активностью в молодости сохраняют на 20-30% больше мышечной массы в пожилом возрасте даже при одинаковом уровне активности после 60 лет.

Нейронные связи и моторная память после перерыва

Моторная память сохраняет двигательные навыки 6-18 месяцев без тренировок благодаря структурным изменениям в моторной коре головного мозга, мозжечке и спинномозговых рефлекторных дугах. Техника сложных упражнений (приседания со штангой, подтягивания, координационные движения) восстанавливается на 70-80% уже в первые 2-3 тренировки, тогда как её первоначальное освоение занимает 4-8 недель многократных повторений.

Нейронная адаптация к силовым тренировкам происходит на нескольких уровнях центральной нервной системы. Моторная кора (прецентральная извилина) формирует увеличенные представительства для часто используемых мышечных групп — феномен кортикальной реорганизации. Исследования с функциональной МРТ показали, что у тяжелоатлетов зона мозга, контролирующая мышцы ног, на 15-25% больше, чем у нетренированных людей. При перерыве эти зоны не исчезают, а лишь снижают метаболическую активность на 30-40%, сохраняя структурную основу для быстрой реактивации.

Долговременная потенциация синапсов — ключевой механизм сохранения двигательных паттернов. Повторяющаяся активация одних и тех же нейронных путей во время тренировок усиливает синаптические связи между нейронами моторной коры и спинальными мотонейронами на 200-400%. Эти усиленные синапсы сохраняют повышенную проводимость 8-12 месяцев после последней тренировки за счёт экспрессии специфических рецепторов (AMPA, NMDA) и структурных белков постсинаптической плотности.

| Навык/Параметр | Время сохранения без практики | Скорость восстановления | Уровень деградации через 6 месяцев |

|---|---|---|---|

| Техника базовых упражнений (присед, тяга) | 12-18 месяцев | 70-80% за 2-3 тренировки | 10-20% |

| Координационные навыки (олимпийская тяжёлая атлетика) | 6-9 месяцев | 50-60% за 4-6 недель | 30-40% |

| Эффективность рекрутирования двигательных единиц | 8-12 недель | 60-70% за 3-4 недели | 40-50% |

| Межмышечная координация | 10-14 недель | 65-75% за 4-5 недель | 35-45% |

| Проприоцепция (чувство положения тела) | 4-6 недель | 80-90% за 2 недели | 15-25% |

Спинальные механизмы играют критическую роль в автоматизации движений. Центральные генераторы паттернов в спинном мозге — нейронные сети, способные генерировать ритмические двигательные программы без постоянного контроля коры — укрепляются силовыми тренировками. Эти генераторы отвечают за базовую координацию агонистов и антагонистов (двуглавой и трёхглавой мышц плеча при сгибании руки), разгружая кору от необходимости контролировать каждый элемент движения. Спинальная адаптация сохраняется 4-8 месяцев, обеспечивая плавность и экономичность движений даже после перерыва.

Проприоцептивная чувствительность — способность мозга определять положение частей тела в пространстве без зрительного контроля — деградирует быстрее двигательных навыков. Рецепторы в мышцах, сухожилиях и суставах (мышечные веретёна, сухожильные органы Гольджи) теряют калибровку через 4-6 недель без нагрузок, что повышает риск травм при резком возобновлении тренировок на 40-60%. Восстановление проприоцепции требует 2-3 недель специализированной работы на баланс и стабилизацию.

Исследование Carroll et al. (2001) показало: после 12 недель силовых тренировок максимальная произвольная активация четырёхглавой мышцы бедра возросла с 85% до 95% (мозг научился рекрутировать дополнительные 10% волокон). После 8 недель детренировки активация составляла 90% — потеря лишь половины нейронных адаптаций при полной потере мышечной силы на 15%.

Межмышечная координация — синхронизация работы множества мышечных групп в сложных движениях — составляет 40-60% первоначального прироста силы у новичков. При выполнении приседания координируется работа 200+ мышц от стоп до шеи, что требует точной временной последовательности активации. У тренированных атлетов эта координация оптимизирована, снижая энергозатраты на 25-35% по сравнению с новичками при той же абсолютной нагрузке. После 3-6 месяцев перерыва координация деградирует на 30-40%, но восстанавливается за 4-6 недель против 3-6 месяцев у новичков.

Нейронная утомляемость снижается у опытных атлетов даже после длительных перерывов. Центральная усталость — неспособность нервной системы поддерживать максимальную произвольную активацию мышц при длительной работе — у детренированных спортсменов наступает на 20-30% позже, чем у нетренированных людей. Механизм связан со сниженной аккумуляцией тормозных нейромедиаторов (серотонин, аденозин) в моторных центрах и повышенной эффективностью дофаминергической и норадренергической передачи.

Мозжечок сохраняет двигательные энграммы (записи паттернов движений) десятилетиями. Этот отдел мозга, отвечающий за точность и плавность движений, формирует внутренние модели движений — нейронные репрезентации, предсказывающие сенсорные последствия моторных команд. У гимнастов, прекративших тренировки 10-15 лет назад, активация мозжечка при наблюдении гимнастических элементов на 40-60% выше, чем у никогда не тренировавшихся людей, демонстрируя долговременное сохранение моторных схем.

Нейропластичность и возрастные особенности моторного обучения

Молодые люди 18-25 лет формируют новые моторные навыки на 30-40% быстрее людей 45-60 лет из-за более высокой нейропластичности. Однако скорость восстановления ранее освоенных навыков после перерыва с возрастом снижается лишь на 10-15%. Пожилые атлеты 60+ лет с многолетним стажем восстанавливают технику на 50-70% за 4-6 недель, демонстрируя, что структурная основа моторной памяти более устойчива к возрастной деградации, чем способность к новому обучению. Индивидуальные тренировки с тренером критически полезны для возрастных клиентов, возвращающихся после перерыва, для коррекции техники и предотвращения компенсаторных паттернов.

Практическое применение знаний о моторной памяти меняет стратегию возвращения к тренировкам. Первые 2-3 недели приоритет — на технической работе с лёгкими весами (40-50% от максимума) для реактивации нейронных путей. Сложные многосуставные движения (приседания, становая тяга, жимы) восстанавливают координацию быстрее изолированных упражнений благодаря активации более обширных нейронных сетей. Частота тренировок 3-4 раза в неделю оптимальна для нейронной адаптации — больший отдых между сессиями (5-7 дней) замедляет восстановление синаптической эффективности на 20-30%.

Медицинская подготовка перед возобновлением тренировок

Медицинское обследование перед возобновлением физических нагрузок снижает риск сердечно-сосудистых осложнений на 70-85% и травм опорно-двигательного аппарата на 40-60%, особенно критично для людей старше 40 лет или с перерывами более 6 месяцев. Минимальный скрининг включает измерение артериального давления, ЭКГ покоя, оценку функции суставов и позвоночника, расширенное обследование показано при наличии факторов риска.

Абсолютные показания к врачебной консультации перед началом тренировок включают хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония, ишемическая болезнь, аритмии), метаболические нарушения (диабет 1 и 2 типа, ожирение с ИМТ >35), респираторные патологии (астма, ХОБЛ), а также возраст старше 45 лет у мужчин и 55 лет у женщин при отсутствии регулярной физической активности последние 3+ месяца. Игнорирование этих критериев повышает риск острых кардиальных событий во время нагрузки в 5-8 раз по сравнению с обследованными людьми.

Нагрузочное тестирование (велоэргометрия, тредмил-тест) рекомендуется мужчинам старше 40 и женщинам старше 50 лет перед началом интенсивных тренировок, особенно при наличии двух и более факторов риска (курение, дислипидемия, семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых заболеваний, гипертония). Тест выявляет скрытую ишемию миокарда, которая протекает бессимптомно в покое, но проявляется депрессией сегмента ST на ЭКГ при нагрузке у 8-12% мужчин 45-60 лет без клинических симптомов.

| Категория риска | Критерии | Обязательные обследования | Рекомендуемые дополнительно |

|---|---|---|---|

| Низкий | Возраст <40 лет, нет хронических болезней, перерыв <6 месяцев | Измерение АД, опрос | ЭКГ покоя |

| Средний | Возраст 40-60 лет, 1-2 фактора риска, перерыв 6-12 месяцев | ЭКГ покоя, биохимия крови (глюкоза, липиды) | Нагрузочный тест, ЭхоКГ |

| Высокий | Возраст >60 лет, 3+ фактора риска, хронические заболевания | Нагрузочный тест, ЭхоКГ, полная биохимия | Холтер ЭКГ, УЗИ сосудов |

| Очень высокий | Перенесённый инфаркт, инсульт, операции на сердце | Кардиологическое обследование, стресс-тест под контролем врача | Разработка индивидуальной программы кардиореабилитации |

Лабораторные анализы выявляют метаболические нарушения, препятствующие эффективным тренировкам. Липидный профиль (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) показан людям с избыточным весом или семейной историей атеросклероза — повышенный холестерин ЛПНП >4,0 ммоль/л увеличивает риск атеросклеротических бляшек, которые могут разорваться при резком повышении давления во время силовых упражнений. Гликемия натощак и гликированный гемоглобин (HbA1c) обязательны при ИМТ >30 или симптомах преддиабета (жажда, частое мочеиспускание) — нераспознанный диабет встречается у 15-20% людей с ожирением и критически меняет стратегию нагрузок.

Оценка функции щитовидной железы (ТТГ, свободные Т3 и Т4) целесообразна при необъяснимой усталости, изменении веса или непереносимости нагрузок. Гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы) встречается у 4-8% женщин старше 40 лет, снижая базальный метаболизм на 15-30% и замедляя восстановление после тренировок. Нераспознанный гипертиреоз повышает риск фибрилляции предсердий при интенсивных нагрузках в 3-5 раз.

Американская коллегия спортивной медицины (ACSM, 2018) рекомендует обязательное медицинское обследование перед началом интенсивных тренировок для мужчин старше 45 и женщин старше 55 лет, а также для людей любого возраста с двумя и более факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Ортопедическое обследование включает оценку функции суставов, позвоночника и наличия структурных патологий. Тест активного и пассивного диапазона движений выявляет ограничения подвижности суставов — дефицит сгибания в тазобедренном суставе менее 90° или отведения плеча менее 160° требует коррекции мобильности перед нагрузками для предотвращения компенсаторных перегрузок. Оценка стабильности коленных суставов (тесты Лахмана, передний/задний выдвижной ящик) критична при травмах связок в анамнезе — нестабильность повышает риск повторной травмы на 300-400%.

Функциональные тесты определяют готовность к специфическим нагрузкам. Тест приседания на одной ноге (Single Leg Squat Test) оценивает стабильность таза, коленей и голеностопов — вальгусное (внутрь) отклонение колена более 10° от вертикальной оси указывает на слабость средней ягодичной мышцы и повышает риск травмы передней крестообразной связки в 4-6 раз. Тест Томаса выявляет укорочение подвздошно-поясничной мышцы, которое встречается у 60-80% офисных работников и нарушает биомеханику приседаний и становой тяги.

Противопоказания к самостоятельным тренировкам без медицинского надзора

Абсолютные противопоказания включают нестабильную стенокардию, неконтролируемую аритмию, острый миокардит или перикардит, декомпенсированную сердечную недостаточность, тяжёлый стеноз аорты, острый тромбофлебит. Относительные противопоказания — систолическое АД >180 мм рт.ст. или диастолическое >110 мм рт.ст., выраженная анемия (гемоглобин <90 г/л), некомпенсированные метаболические заболевания, острые инфекционные процессы. При наличии этих состояний требуется консультация профильного специалиста и разработка индивидуальной программы под медицинским контролем. Персональные тренировки в тренажерном зале с сертифицированным тренером, имеющим базовые медицинские знания, предпочтительны для клиентов с хроническими заболеваниями.

Оценка состава тела методом биоимпедансометрии или калиперометрии определяет процент жировой массы и тощей (безжировой) массы, что критично для планирования нагрузок. Процент жира >30% у мужчин и >40% у женщин классифицируется как ожирение, требующее ограничения ударных нагрузок (бег, прыжки) из-за повышенной нагрузки на суставы — каждый килограмм избыточного веса создаёт дополнительные 3-4 кг давления на коленные суставы при беге.

Базовые функциональные показатели служат точкой отсчёта для мониторинга прогресса. Частота пульса в покое 60-70 уд/мин считается нормой для нетренированных взрослых, ЧСС >80 уд/мин может указывать на детренированность или вегетативную дисфункцию. Время восстановления ЧСС после стандартной нагрузки (3 минуты подъёма на ступеньку высотой 30 см с частотой 24 шага/мин) — снижение менее чем на 12 ударов в первую минуту ассоциировано с повышенным кардиоваскулярным риском.

Консультация врача при хронических заболеваниях и травмах

Наличие хронических заболеваний или травм в анамнезе требует индивидуальной медицинской оценки и модификации тренировочной программы для минимизации рисков обострений и осложнений. Консультация профильного специалиста (кардиолог, эндокринолог, ортопед) обязательна при сердечно-сосудистых патологиях, диабете, артритах, остеопорозе и травмах опорно-двигательного аппарата давностью менее 6-12 месяцев.

Артериальная гипертония диагностируется у 30-40% взрослых старше 45 лет и требует особого подхода к тренировкам. При контролируемой гипертонии (систолическое АД <140 мм рт.ст., диастолическое <90 мм рт.ст. на фоне терапии) аэробные нагрузки умеренной интенсивности (60-75% от максимального ЧСС) безопасны и даже терапевтичны, снижая давление на 5-7 мм рт.ст. за 8-12 недель регулярных тренировок. Силовые упражнения с задержкой дыхания (проба Вальсальвы) противопоказаны — натуживание при подъёме тяжестей повышает систолическое давление до 300-350 мм рт.ст., создавая риск инсульта или расслоения аорты.

Рекомендации для гипертоников: начинать с круговых тренировок низкой интенсивности (12-15 повторений, 40-50% от максимального веса), избегать упражнений с опущенной головой (жим ногами под острым углом), исключить статические нагрузки (планки более 20-30 секунд), контролировать дыхание — выдох на усилии без задержек. Мониторинг АД до и после тренировки обязателен первые 4-6 недель — повышение систолического давления более чем на 20 мм рт.ст. через 10 минут после нагрузки указывает на избыточную интенсивность.

Сахарный диабет 2 типа встречается у 10-15% взрослых и критически влияет на стратегию тренировок. Физические нагрузки снижают уровень глюкозы в крови на 20-40% через механизмы инсулиннезависимого захвата глюкозы мышцами (транспортёры GLUT4), что требует коррекции дозы гипогликемических препаратов. Риск гипогликемии (падения сахара <3,9 ммоль/л) повышается в 2-3 раза при интенсивных нагрузках, особенно на фоне инсулинотерапии — симптомы включают слабость, потливость, тремор, спутанность сознания.

| Заболевание | Специфические риски при тренировках | Обязательные модификации программы | Критерии прекращения нагрузки |

|---|---|---|---|

| Гипертония | Гипертонический криз, инсульт при натуживании | Избегать проб Вальсальвы, работать в диапазоне 12-15 повторений | АД >180/110 мм рт.ст., головная боль, нарушения зрения |

| Диабет 2 типа | Гипо- или гипергликемия, диабетическая стопа | Мониторинг глюкозы, углеводы до/после, качественная обувь | Глюкоза <4 или >14 ммоль/л, дрожь, спутанность |

| Остеоартроз | Обострение воспаления, разрушение хряща ударными нагрузками | Исключить бег/прыжки, работать в безболевом диапазоне движения | Усиление боли >3/10 по ВАШ, отёк сустава |

| Остеопороз | Компрессионные переломы позвонков при сгибании/скручивании | Избегать сгибания позвоночника с нагрузкой, акцент на разгибатели спины | Острая боль в спине, ограничение движения |

| Астма | Бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой | Разминка 10-15 минут, ингалятор доступен, избегать холодного воздуха | Одышка, свистящее дыхание, SpO2 <92% |

Рекомендации для диабетиков: измерять глюкозу за 30 минут до тренировки (оптимально 5-10 ммоль/л), при уровне <5 ммоль/л съесть 15-20 г быстрых углеводов, иметь при себе Энергетические батончики или глюкозные таблетки для купирования гипогликемии. Тренировки через 1-2 часа после еды снижают риск гипогликемии на 60-70%. Силовые нагрузки предпочтительнее чисто аэробных — они улучшают чувствительность к инсулину на 24-48 часов после тренировки, тогда как кардио — только на 12-16 часов.

Остеоартроз крупных суставов (колени, тазобедренные, плечевые) требует исключения высокоударных нагрузок при сохранении силовых упражнений для укрепления мышечного корсета вокруг поражённого сустава. Умеренные силовые тренировки снижают боль на 30-50% и улучшают функцию сустава на 20-35% через 12 недель за счёт укрепления стабилизаторов и улучшения нейромышечного контроля. Работать нужно в безболевом диапазоне движения — боль более 3 баллов по 10-балльной шкале указывает на микротравматизацию хряща.

Рекомендации при артрозе: заменить бег на ходьбу, велотренажёр или эллипсоид, приседания со штангой — на жим ногами с ограниченной амплитудой (сгибание в колене до 70-80° вместо 90+°), использовать эксцентрические (медленные опускания) нагрузки, которые укрепляют мышцы с минимальной компрессией сустава. Хондропротекторы (глюкозамин, хондроитин) в дозе 1500 мг/день могут замедлить прогрессирование разрушения хряща на 20-30% за 6-12 месяцев.

Метаанализ 54 исследований (Fransen et al., 2015) показал, что силовые тренировки снижают боль при остеоартрозе коленей на 52% и улучшают физическую функцию на 32% при условии соблюдения безболевого принципа нагрузок и постепенной прогрессии.

Остеопороз (снижение минеральной плотности кости) диагностируется у 15-20% женщин постменопаузального возраста и повышает риск компрессионных переломов позвонков при резких сгибаниях или скручиваниях позвоночника. Силовые тренировки с осевой нагрузкой (приседания, выпады, становая тяга с умеренным весом) стимулируют остеогенез, увеличивая минеральную плотность на 1-3% за год — скромный, но значимый эффект, учитывая естественную потерю 1-2% ежегодно после 50 лет.

Противопоказаны при остеопорозе: скручивания туловища с нагрузкой, резкие наклоны вперёд, упражнения с ударной нагрузкой (прыжки, бег), максимальные одноповторные усилия. Рекомендованы: умеренные приседания (50-70% от максимума), румынская тяга, разгибания спины, вертикальные жимы с гантелями. Кальций 1200 мг/сутки и витамин D 2000-4000 МЕ/сутки критичны для эффективности тренировок — дефицит витамина D (уровень <50 нмоль/л) встречается у 60-80% жителей северных широт и блокирует остеогенный эффект нагрузок.

Травмы связок и сухожилий требуют полного заживления перед возобновлением специфических нагрузок — минимум 6-8 недель для лёгких растяжений, 3-6 месяцев для разрывов с хирургическим восстановлением. Преждевременное возвращение повышает риск повторной травмы в 3-5 раз из-за неполного восстановления коллагеновых волокон и проприоцептивного дефицита. Функциональное тестирование (односторонние прыжки, тесты на стабильность) должно показывать восстановление на 90+% от здоровой стороны.

Реабилитационная прогрессия после травм: фаза 1 (0-2 недели) — иммобилизация и пассивные движения, фаза 2 (2-6 недель) — активные движения без сопротивления и изометрические сокращения, фаза 3 (6-12 недель) — концентрические и эксцентрические упражнения с лёгким сопротивлением, фаза 4 (12+ недель) — функциональные движения с прогрессирующей нагрузкой. Пропуск фаз увеличивает вероятность хронизации травмы на 40-60%.

Взаимодействие лекарств и физических нагрузок

Бета-блокаторы (метопролол, бисопролол) снижают максимальную ЧСС на 20-30 уд/мин, требуя корректировки целевых пульсовых зон — использовать шкалу воспринимаемой нагрузки (RPE) вместо ЧСС. Диуретики повышают риск дегидратации и электролитных нарушений — увеличить потребление воды на 30-50%. Статины (аторвастатин, розувастатин) вызывают мышечные боли у 10-15% пациентов, усиливающиеся при интенсивных нагрузках — CoQ10 100-200 мг/день может снизить миалгию на 40-50%. Инсулин требует снижения дозы на 20-50% в дни тренировок для предотвращения гипогликемии. Консультация с лечащим врачом обязательна для корректировки медикаментозной терапии при начале регулярных тренировок.

Астма физической нагрузки (бронхоконстрикция, индуцированная упражнениями) встречается у 10-15% населения и проявляется одышкой, кашлем, свистящим дыханием через 5-15 минут после начала интенсивной нагрузки. Профилактика включает адекватную 10-15-минутную разминку, которая вызывает рефрактерный период на 1-2 часа, использование бронходилататора (сальбутамол) за 15 минут до тренировки при необходимости, избегание холодного сухого воздуха. Силовые тренировки провоцируют приступы реже кардио — короткие интервалы работы с отдыхом создают меньшую вентиляционную нагрузку.

Психиатрические состояния (депрессия, тревожные расстройства) не противопоказывают тренировки, напротив, регулярная физическая активность снижает симптомы депрессии на 30-40% (эффект сравним с антидепрессантами при лёгкой и умеренной степени). Однако при тяжёлой депрессии с суицидальными мыслями, биполярном расстройстве в фазе мании или острых психозах физические нагрузки должны проводиться только под наблюдением медперсонала из-за риска неадекватной самооценки возможностей и травматизма.

Фитнес-тестирование для оценки текущего состояния

Фитнес-тестирование определяет текущий уровень физической подготовки через измерение силы, выносливости, гибкости и композиции тела, создавая базовую точку отсчёта для персонализации нагрузок и мониторинга прогресса. Стандартный протокол включает 5-7 базовых тестов, выполняемых за одну сессию продолжительностью 45-60 минут, с обязательным повторением через 4-6 недель для оценки динамики.

Тестирование кардиореспираторной выносливости начинается с субмаксимального степ-теста или трёхминутного теста Руфье. Протокол Руфье: измерить пульс в покое (P1), выполнить 30 приседаний за 45 секунд, сразу измерить пульс (P2), через минуту отдыха измерить третий раз (P3). Индекс Руфье рассчитывается по формуле: (P1 + P2 + P3 - 200) / 10. Результат <0 — отличное состояние, 0-5 — хорошее, 5-10 — удовлетворительное, 10-15 — слабое, >15 — критическое. У детренированных людей индекс обычно 12-18, что указывает на необходимость постепенного наращивания аэробных нагрузок.

Для более точной оценки используется тест Купера — максимальное расстояние, преодолённое за 12 минут бега или быстрой ходьбы. Мужчины 30-39 лет с результатом <1600 метров классифицируются как «очень слабая подготовка», 1600-1900 — «слабая», 1900-2300 — «средняя», 2300-2700 — «хорошая», >2700 — «отличная». Для женщин той же возрастной группы границы на 400-500 метров ниже. Тест противопоказан людям с нелеченой гипертонией (АД >160/100), ожирением (ИМТ >35) и при перерывах более года — для них предпочтителен модифицированный тест шестиминутной ходьбы.

| Тест | Что измеряет | Протокол | Норма (средний уровень) |

|---|---|---|---|

| Индекс Руфье | Кардиореспираторная адаптация | 30 приседаний за 45 сек, оценка пульса | 5-10 баллов |

| Отжимания от пола | Силовая выносливость верха тела | Максимум повторений до отказа | М: 15-25, Ж: 8-15 |

| Планка | Сила мышц кора | Удержание позиции до отказа | М: 60-90 сек, Ж: 45-75 сек |

| Приседания за 1 минуту | Силовая выносливость ног | Максимум приседаний с правильной техникой | М: 30-45, Ж: 25-40 |

| Тест «сесть-встать» | Функциональная сила ног | Максимум повторений за 30 сек | Возраст 40-60: 15-20 раз |

| Тест на гибкость | Подвижность задней цепи | Наклон к пальцам ног сидя | М: 0 см, Ж: +5 см |

Оценка силовой выносливости проводится через функциональные тесты с собственным весом. Отжимания от пола до мышечного отказа — универсальный тест верхней части тела. Мужчины 30-40 лет с результатом <10 повторений демонстрируют низкую подготовку, 10-20 — среднюю, 20-35 — хорошую, >35 — высокую. Женщины могут выполнять модификацию с колен, где границы составляют 8-12 (низкая), 12-20 (средняя), 20-30 (хорошая). Неспособность выполнить 5 полноамплитудных отжиманий указывает на критическую слабость грудных мышц и трицепсов, требующую акцента на базовые жимовые движения.

Тест планки оценивает статическую силу мышц кора (прямая и поперечная мышцы живота, разгибатели спины, ягодицы). Удержание планки менее 30 секунд свидетельствует о слабости стабилизаторов, что повышает риск травм поясницы при силовых упражнениях на 150-200%. Норма для мужчин 30-45 лет составляет 60-120 секунд, для женщин — 45-90 секунд. Компромисс: в планке активны преимущественно медленные мышечные волокна типа I, тогда как динамические упражнения (скручивания) тренируют быстрые волокна типа II — оптимальна комбинация обоих типов нагрузок.

Функциональный тест «сесть-встать» (Chair Stand Test) измеряет силу четырёхглавой мышцы бедра и ягодиц через максимальное количество вставаний со стула без помощи рук за 30 секунд. Результат <12 повторений у людей 40-60 лет ассоциирован с повышенным риском падений и затруднениями в повседневной активности. Этот тест критичен для возрастных клиентов — он предсказывает функциональную независимость лучше, чем максимальная сила в приседаниях со штангой.

Оценка гибкости через тест «сесть и достать» (Sit and Reach Test) выявляет укорочение задней мышечной цепи (бицепсы бедра, икроножные, разгибатели спины). Протокол: сесть с прямыми ногами, медленно наклониться вперёд, зафиксировать максимальное расстояние от пальцев рук до стоп. Неспособность дотянуться до стоп (отрицательный результат -5 см и более) встречается у 40-60% офисных работников, ограничивая безопасную амплитуду в становой тяге и румынской тяге. Женщины в среднем на 3-5 см гибче мужчин из-за различий в строении соединительной ткани.

Исследование National Strength and Conditioning Association (2020) показало, что начальное фитнес-тестирование повышает приверженность тренировочным программам на 35-40% благодаря объективизации прогресса и персонализации нагрузок под текущий уровень подготовки.

Композиция тела оценивается через индекс массы тела (ИМТ = вес кг / рост м) и измерение обхватов. ИМТ 18,5-24,9 классифицируется как норма, 25-29,9 — избыточный вес, >30 — ожирение. Ограничение ИМТ: он не различает мышечную и жировую массу, атлет с ИМТ 28 может иметь 12% жира, тогда как офисный работник с тем же ИМТ — 28% жира. Измерение обхвата талии точнее предсказывает метаболические риски: >94 см у мужчин и >80 см у женщин указывает на висцеральное ожирение, повышающее риск диабета 2 типа в 2-3 раза.

Специализированные тесты для выявления дисбалансов включают тест приседания над головой (Overhead Squat Assessment). Выполнить приседание с поднятой над головой палкой, наблюдатель оценивает отклонения: колени уходят внутрь (слабость средних ягодичных), пятки отрываются (укорочение икроножных), поясница округляется (слабость кора и задней цепи). Каждое отклонение повышает травмоопасность на 50-80% при работе с весами, требуя коррекционных упражнений перед началом полноценных тренировок.

Интерпретация результатов для разных возрастных групп

Люди 20-30 лет после 6-месячного перерыва обычно показывают средний уровень в 60-70% тестов, восстановление до «хорошего» уровня занимает 6-8 недель. Возрастная группа 40-55 лет чаще демонстрирует «слабый» уровень (50-60% тестов), восстановление требует 10-14 недель. После 60 лет даже «удовлетворительный» результат в половине тестов считается успехом, прогресс медленнее на 40-60% из-за гормональных и метаболических ограничений. Абонементы на месяц в фитнес клуб позволяют пройти начальное тестирование и оценить динамику за короткий период без долгосрочных обязательств.

Повторное тестирование проводится каждые 4-6 недель для количественной оценки прогресса. Прирост показателей на 10-15% за месяц считается отличным результатом для детренированных людей, 5-10% — хорошим, <5% — недостаточным, требующим корректировки программы или нутритивной стратегии. Отсутствие прогресса в 3-4 тестах подряд (плато) указывает на неадекватность стимула — либо слишком низкую интенсивность, либо недовосстановление.

Построение безопасной программы первого месяца

Первый месяц после длительного перерыва должен фокусироваться на восстановлении базовой работоспособности и нейромышечной координации при рабочих весах 40-60% от прежнего максимума с недельной прогрессией нагрузки 5-10%. Оптимальная частота тренировок составляет 3-4 сессии в неделю продолжительностью 45-60 минут, баланс между силовыми и кардионагрузками — 60/40 или 50/50 в зависимости от целей и исходного состояния.

Архитектура первой недели строится на принципе адаптационного шока — организм должен получить стимул, достаточный для запуска адаптационных процессов, но недостаточный для критического повреждения тканей. Три тренировки в неделю (понедельник, среда, пятница или вторник, четверг, суббота) с полным днём отдыха между сессиями обеспечивают 48-72 часа восстановления — минимум, необходимый для репарации микроповреждений мышечных волокон. Четыре тренировки допустимы при разделении верха и низа тела (сплит), но нежелательны в первые 2-3 недели из-за повышенной системной усталости.

Структура одной тренировки первой недели выглядит следующим образом: разминка 10-12 минут (динамическая растяжка, суставная гимнастика, лёгкое кардио), основной блок 25-30 минут (4-5 базовых упражнений по 2-3 подхода 12-15 повторений), заминка 8-10 минут (статическая растяжка работавших мышц, дыхательные упражнения). Общий тренировочный объём не должен превышать 15-18 рабочих подходов за сессию — больший объём перегружает восстановительные способности детренированного организма на 40-60%.

- Базовые упражнения первого месяца

- Многосуставные движения с контролируемой амплитудой: приседания (гоблет или с пустым грифом), жим гантелей лёжа или отжимания, тяга блока к груди или тяга гантели в наклоне, румынская тяга с лёгким весом, жим гантелей стоя, планка.

- Темп выполнения

- Контролируемый 2-1-2 (2 секунды опускание, 1 секунда пауза, 2 секунды подъём), исключающий инерцию и рывки. Быстрый темп повышает травмоопасность на 150-200% при неадаптированных связках.

- Диапазон повторений

- 12-15 повторений в первые 2 недели, 10-12 в 3-4 неделю. Низкоповторный режим (5-8 повторений) отложить до 6-8 недели — он создаёт избыточный стресс для соединительной ткани.

- Время отдыха между подходами

- 90-120 секунд для многосуставных упражнений, 60-90 секунд для изолированных. Сокращение отдыха до 30-45 секунд (как в круговых тренировках) допустимо со второй недели.

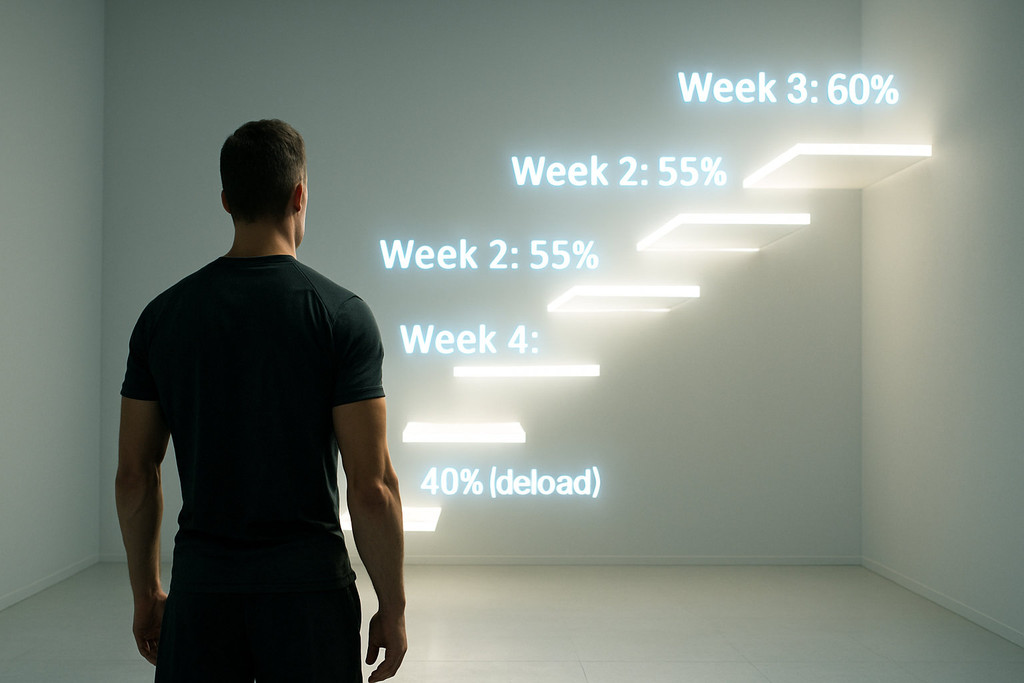

Прогрессия нагрузки в первый месяц должна быть консервативной. Еженедельное увеличение рабочих весов на 2,5-5% (не более 5-10% в месяц) минимизирует риск травм сухожилий, которые адаптируются в 3-4 раза медленнее мышц. Альтернативная стратегия — фиксированный вес первые 2 недели с увеличением объёма (подходов или повторений), затем рост интенсивности на 5-7% в 3-ю неделю. Протокол «2 шага вперёд, 1 шаг назад»: увеличение нагрузки 2 недели подряд, затем разгрузочная неделя с -20-30% объёма для суперкомпенсации.

| Неделя | Интенсивность (% от бывшего макс.) | Объём (подходы×повторения) | Частота (тренировок/неделю) | Фокус недели |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 40-50% | 2-3×12-15 | 3 | Техника, нейромышечная активация |

| 2 | 45-55% | 3×12-15 | 3-4 | Увеличение объёма |

| 3 | 50-60% | 3×10-12 | 3-4 | Рост интенсивности |

| 4 | 40-50% (деload) | 2×12-15 | 3 | Активное восстановление, тестирование |

Баланс силовых и кардионагрузок зависит от исходных целей и состояния. Для восстановления мышечной массы и силы оптимально 70% времени уделять силовым упражнениям, 30% — кардио умеренной интенсивности (60-70% от максимального ЧСС) по 15-20 минут в конце силовой тренировки или отдельными сессиями. Для снижения веса и улучшения метаболизма соотношение 50/50 — три комбинированные тренировки (30 минут силовые + 20 минут кардио). Избыток кардио (более 40-50% тренировочного времени) интерферирует с силовыми адаптациями, снижая гипертрофию на 20-30% через конкурентную активацию AMPK и mTOR сигнальных путей.

Кардиотренировки первого месяца должны быть низкоударными для защиты суставов. Велотренажёр, эллипсоид, гребной тренажёр, быстрая ходьба на наклонной дорожке предпочтительнее бега — ударная нагрузка при беге составляет 2,5-3 массы тела на каждый шаг, что при избыточном весе или детренированности перегружает колени и голеностопы. Интервальное кардио высокой интенсивности (HIIT) отложить на 6-8 недель — оно создаёт избыточный метаболический стресс, замедляющий восстановление мышц после силовых тренировок на 30-40%.

Метаанализ 32 исследований (Rhea et al., 2003) показал, что у нетренированных людей оптимальный объём силовых тренировок для роста силы составляет 4-5 подходов на мышечную группу в неделю. Превышение этого объёма в первые 4-6 недель не ускоряет прогресс, но повышает риск перетренированности на 50-70%.

Микроцикличность нагрузки внутри недели улучшает адаптацию. Тяжёлая тренировка (80-90% недельного объёма, основные упражнения) чередуется с лёгкой (50-60% объёма, акцент на технику и мобильность) и средней (70-80%, умеренная интенсивность). Схема тяжёлая-лёгкая-средняя (понедельник-среда-пятница) снижает кумулятивную усталость на 25-35% по сравнению с тремя одинаково тяжёлыми тренировками, обеспечивая лучшее восстановление центральной нервной системы.

Включение корректирующих упражнений обязательно при выявленных дисбалансах в фитнес-тестировании. Слабость средних ягодичных мышц (вальгус колена) — добавить отведения ноги с резинкой 2-3 подхода по 15-20 повторений. Укорочение сгибателей бедра — растяжка в выпаде по 60-90 секунд ежедневно. Слабость кора (планка <40 секунд) — планки, боковые планки, «мёртвый жук» 3-4 раза в неделю. Игнорирование дисбалансов увеличивает риск травм на 200-300% при переходе к тяжёлым весам на 8-12 неделе.

Стратегии для людей с разными фитнес-целями

Цель: похудение. Акцент на круговые тренировки с короткими интервалами отдыха (30-45 секунд), 4 тренировки в неделю, добавить 2-3 кардиосессии по 25-30 минут. Дефицит калорий 300-500 ккал/день, белок 1,8-2,2 г/кг. Цель: набор массы. Классические силовые тренировки 3-4 раза в неделю, 8-12 повторений, кардио минимум (10-15 минут разминка). Профицит калорий 200-300 ккал/день, белок 2,0-2,5 г/кг. Цель: общая физическая подготовка. Комбинированные тренировки 3 раза в неделю (силовые + кардио), универсальный диапазон 10-12 повторений, поддержание калорийности. Абонементы в фитнес клуб с доступом к разным зонам (силовая, кардио, групповые занятия) обеспечивают гибкость для реализации любой стратегии.

Мониторинг восстановления критичен для предотвращения перетренированности. Субъективные маркеры: качество сна (менее 7 часов или частые пробуждения — признак избыточного стресса), утренний пульс (повышение на 5-8 ударов выше обычного — сигнал недовосстановления), мышечная боль (сохранение DOMS более 72 часов указывает на избыточный объём). Объективный маркер — вариабельность сердечного ритма (ВСР), снижение на 15-20% от базового уровня требует внеплановой разгрузочной недели.

Периодизация первого месяца завершается разгрузочной неделей с редукцией объёма на 30-40% при сохранении или лёгком повышении интенсивности. Это позволяет тканям полностью восстановиться перед входом во второй месяц с более высокими нагрузками. Пропуск разгрузки увеличивает риск травм и выгорания на 40-60%, особенно у возрастных клиентов 45+ лет с замедленными восстановительными процессами.

Круговые тренировки как метод равномерного восстановления

Круговая тренировка — последовательное выполнение 6-10 упражнений на разные мышечные группы с минимальным отдыхом (20-45 секунд) между станциями и 2-3 минутами между кругами — оптимальна для первого месяца благодаря равномерному распределению нагрузки и одновременному развитию силовой выносливости и кардиореспираторной системы. Метод позволяет выполнить больший объём работы за меньшее время (30-40 минут против 50-60 минут традиционного сплита) при сниженном риске локального перенапряжения отдельных мышц.

Физиологическое преимущество круговых тренировок в контексте возвращения после перерыва заключается в активном восстановлении между подходами на одну группу мышц. Пока выполняется упражнение на ноги, мышцы рук и спины активно восстанавливаются благодаря притоку крови, удалению метаболитов (лактат, ионы водорода) и ресинтезу креатинфосфата. Полное восстановление фосфагенной системы требует 3-5 минут, но при круговом формате следующий подход на ту же группу происходит через 8-12 минут (время выполнения всего круга), что достаточно для 85-95% восстановления.

Базовый круг для детренированных людей включает упражнения на все основные паттерны движения: приседание (гоблет-приседания с гантелью или приседания с собственным весом), горизонтальный жим (отжимания от возвышения или жим гантелей лёжа), горизонтальная тяга (тяга блока к поясу сидя), вертикальный жим (жим гантелей стоя), вертикальная тяга (тяга верхнего блока к груди), упражнение на заднюю цепь (румынская тяга с лёгким весом), стабилизация кора (планка 20-40 секунд). Выполнение 12-15 повторений в каждом упражнении (кроме планки) составляет один круг, повторить 2-3 раза с отдыхом 2-3 минуты.

| Упражнение | Целевые мышцы | Повторения (неделя 1-2) | Повторения (неделя 3-4) | Интенсивность |

|---|---|---|---|---|

| Гоблет-приседания | Квадрицепсы, ягодицы | 12-15 | 10-12 | 50-60% макс. |

| Отжимания (модификация) | Грудные, трицепсы, дельты | 10-12 | 12-15 | Свой вес |

| Тяга блока к поясу | Широчайшие, ромбовидные | 12-15 | 10-12 | 50-60% макс. |

| Жим гантелей стоя | Дельтовидные, трицепсы | 12-15 | 10-12 | 40-50% макс. |

| Румынская тяга | Бицепсы бедра, ягодицы, спина | 12-15 | 10-12 | 40-50% макс. |

| Планка | Кор (прямая, поперечная мышцы) | 30-45 сек | 45-60 сек | Статика |

| Велотренажёр | Кардиореспираторная система | 60-90 сек | 90-120 сек | 60-70% ЧССмакс |

Интенсивность круговых тренировок модулируется через три параметра: рабочие веса (40-60% от максимума), время отдыха между станциями (20-45 секунд), количество кругов (2-4). Первые 1-2 недели рекомендуется 2 круга с отдыхом 45 секунд между упражнениями и 3 минуты между кругами — это создаёт умеренный метаболический стресс при ЧСС 65-75% от максимального. С 3-й недели прогрессия через добавление третьего круга или сокращение отдыха до 30 секунд, что повышает ЧСС до 75-85% и усиливает кардиоэффект.

Метаболические преимущества круговых тренировок значительны. Избыточное посттренировочное потребление кислорода (EPOC) после круговой тренировки на 30-50% выше, чем после традиционной силовой, что означает дополнительный расход 50-150 ккал в течение 6-12 часов после тренировки. Механизм связан с необходимостью восстановления внутриклеточных запасов АТФ и креатинфосфата, ресинтеза гликогена, репарации микроповреждений, что требует энергии. Это делает круговой формат эффективным для одновременного снижения жира и улучшения композиции тела.

Гормональный отклик на круговые тренировки включает повышенную секрецию гормона роста (на 200-450% выше базального уровня) и тестостерона (на 15-30%), что стимулирует липолиз (расщепление жиров) и синтез мышечных белков. Короткие интервалы отдыха поддерживают высокую концентрацию лактата (6-12 ммоль/л), который действует как сигнальная молекула для секреции гормона роста гипофизом. Компромисс: высокие уровни лактата снижают pH мышц, ограничивая максимальную силу в каждом подходе на 20-30% по сравнению с полным отдыхом.

Исследование Alcaraz et al. (2011) показало, что 8-недельная программа круговых тренировок увеличила VO2max на 12%, снизила процент жира на 2,8% и улучшила силовую выносливость на 31% у ранее нетренированных мужчин 25-40 лет — комплексный эффект, достижимый за счёт одновременной стимуляции аэробных и анаэробных систем.

Варианты круговых тренировок адаптируются под разный инвентарь и условия. Круг с собственным весом (отжимания, приседания, выпады, планка, берпи, скалолаз) подходит для домашних условий, требует только коврика, интенсифицируется через увеличение темпа или добавление плиометрических элементов. Круг с гантелями (жимы, тяги, приседания, румынская тяга) оптимален для малого зала, пара гантелей 5-15 кг позволяет выполнить все упражнения. Тренажёрный круг использует блочные тренажёры и кардиооборудование, удобен для быстрого переключения станций без настройки весов.

Психологическое преимущество круговых тренировок — разнообразие и динамичность, снижающие монотонность первых недель возвращения к тренировкам. Частая смена упражнений удерживает внимание, а видимая работа (прохождение станций, подсчёт кругов) создаёт ощущение прогресса, повышая мотивацию на 25-35% по сравнению с традиционными сплит-программами. Групповой формат круговых тренировок дополнительно усиливает приверженность за счёт социальной поддержки и элемента соревнования.

Ограничения круговых тренировок включают субоптимальность для максимального развития силы (из-за коротких интервалов отдыха) и гипертрофии (ниже оптимального объёма на группу мышц). Для чистого роста максимальной силы эффективнее традиционные программы с 3-5 минутами отдыха и 5-8 повторениями. Для выраженной гипертрофии требуется больший объём (15-20 подходов на группу в неделю против 9-12 в круговом формате). Компромисс: круговые тренировки оптимальны для первых 4-8 недель восстановления общей работоспособности, затем переход на специализированные программы в зависимости от целей.

Интеграция круговых тренировок в недельный план

Неделя для новичка может выглядеть так: Понедельник — круговая тренировка полного тела (7 упражнений, 3 круга). Среда — кардиосессия 25-30 минут умеренной интенсивности + Стретчинг и растяжка 15 минут. Пятница — круговая тренировка с акцентом на силовые паттерны (6 упражнений, 2-3 круга с более тяжёлыми весами). Суббота (опционально) — лёгкая активность вроде ходьбы или Фитнес йога для активного восстановления. Для более подготовленных людей круговые тренировки можно чередовать с традиционными силовыми 2+2 формата (2 круговые, 2 силовые в неделю).

Прогрессия в круговых тренировках осуществляется линейно: неделя 1-2 — 2 круга с 45-секундным отдыхом, неделя 3-4 — 3 круга с 30-секундным отдыхом или 2 круга с увеличенными весами на 5-10%. Неделя 5-6 — добавление четвёртого круга или переход на более сложные вариации упражнений (вместо отжиманий от возвышения — классические, вместо приседаний с собственным весом — с гантелью). После 6-8 недель круговых тренировок большинство людей готовы к переходу на классические силовые программы с большими весами и меньшими повторениями для дальнейшего прогресса.

Прогрессия нагрузки 10% в месяц и адаптация объема

Прогрессивная перегрузка с еженедельным приростом объёма или интенсивности 2-3% (суммарно 8-12% в месяц) представляет оптимальный баланс между достаточным стимулом для адаптации и минимизацией риска перетренированности или травм соединительной ткани. Более агрессивная прогрессия 15-20% в месяц повышает вероятность тендинитов и перенапряжения на 200-350%, особенно критично для детренированных людей, чьи связки и сухожилия адаптируются в 4-6 раз медленнее мышечной ткани.

Физиологическое обоснование 10%-го правила связано с биомеханикой адаптации соединительной ткани. Сухожилия и связки состоят преимущественно из коллагеновых волокон типа I, которые обладают высокой прочностью на разрыв (50-100 МПа), но низкой метаболической активностью — обновление коллагена происходит со скоростью 1-2% в месяц против 3-5% для мышечных белков. При резком увеличении нагрузки микроповреждения коллагеновых волокон накапливаются быстрее, чем организм успевает их репарировать, приводя к дегенеративным изменениям и воспалению.

Исследования биомеханики нагрузок показали, что сухожилия выдерживают нагрузку до 4-8% своей предельной прочности без структурных повреждений, 8-12% создают микротравматизацию с последующей адаптивной гипертрофией сухожилия, а превышение 12-15% запускает дегенеративный каскад с риском частичных разрывов. У детренированных людей резерв прочности снижен на 30-50%, что сдвигает критический порог до 6-8% недельного прироста нагрузки.

| Неделя тренировок | Прирост объёма/интенсивности | Кумулятивный прирост | Риск травмы | Рекомендации |

|---|---|---|---|---|

| 1-2 | 0-5% | 0-5% | Низкий (<5%) | Фокус на технике, фиксированные веса |

| 3-4 | 5-7% | 5-12% | Низкий (5-8%) | Увеличение весов или повторений |

| 5-6 | 8-10% | 13-23% | Умеренный (10-15%) | Мониторинг болевых ощущений |

| 7-8 | 3-5% (деload) | 16-28% | Снижен до 5-8% | Разгрузочная неделя для адаптации тканей |

| 9-12 | 5-8% еженедельно | 21-60% | Умеренный (12-18%) | Стабильная прогрессия с деload каждые 3-4 недели |

Адаптация объёма осуществляется через два основных подхода: вертикальная прогрессия (увеличение веса при фиксированном количестве подходов и повторений) и горизонтальная прогрессия (увеличение подходов или повторений при фиксированном весе). Для детренированных людей первые 4-6 недель предпочтительна горизонтальная прогрессия — добавление 1-2 повторений в неделю или дополнительного подхода раз в 2 недели создаёт меньший стресс для соединительной ткани. С 6-8 недели переход на вертикальную прогрессию с шагом 2,5-5% веса еженедельно.