Почему кружится голова после тренировки

Головокружение после тренировки возникает из-за ортостатической гипотензии (резкого падения давления при перераспределении крови от головного мозга к работающим мышцам), дегидратации с потерей электролитов, гипогликемии (снижения уровня глюкозы в крови) или гипервентиляции при неправильном дыхании. Каждая из этих причин запускает специфический физиологический механизм: нарушение венозного возврата крови к сердцу, изменение электролитного баланса и нервной проводимости, кислородное голодание мозга или дыхательный алкалоз. Исследование 2015 года показало, что 36,2% травм в фитнес-клубах связаны именно с переутомлением, которое маскирует серьёзные нарушения в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Разберём детально каждый механизм головокружения, его количественные показатели и способы диагностики перед началом тренировок.

Как работает кровоснабжение мозга при физических нагрузках

Мозг получает 15-20% всего сердечного выброса в покое, что составляет около 750 мл крови в минуту при весе органа всего 2% от массы тела. При физических нагрузках церебральный кровоток (CBF) изменяется нелинейно: исследование Ogoh и Ainslie (2009) показало, что кровоснабжение мозга увеличивается при интенсивности до 60% от максимального потребления кислорода (VO₂max), после чего начинает снижаться к базовым значениям из-за гипервентиляции.

Регуляция мозгового кровотока во время тренировок происходит через три ключевых механизма. Церебральная ауторегуляция поддерживает постоянство перфузии при изменении системного артериального давления в диапазоне 60-150 мм рт.ст. Этот механизм работает как автоматический клапан: при повышении давления сосуды сужаются, при снижении — расширяются. Углекислотная реактивность увеличивается от состояния покоя к нагрузке: каждое снижение парциального давления CO₂ (PaCO₂) на 1 мм рт.ст. уменьшает CBF на 2-4%. Метаболическая регуляция связывает активность нейронов с локальным кровотоком — чем интенсивнее работают двигательные зоны коры, тем больше крови они получают.

Согласно данным Nature (2023), после 12 недель тренировок средней интенсивности скорость кровотока в средней мозговой артерии (MCAv) статистически значимо повышается у молодых и пожилых участников, а индекс пульсации (PI) увеличивается на 15-22%, что указывает на адаптивные изменения сосудистого сопротивления.

Компромисс заключается в том, что при интенсивности выше 70% VO₂max мозг испытывает метаболический дефицит: потребность в кислороде растет, но CBF падает из-за гипервентиляционной вазоконстрикции. Исследование Querido (2007) зафиксировало снижение церебральной оксигенации на 8-12% при максимальных нагрузках у нетренированных лиц. Этот парадокс объясняет, почему элитные атлеты лучше переносят экстремальные нагрузки: их барорецепторы более чувствительны, а компенсаторные механизмы включаются быстрее — в течение 3-5 секунд против 8-12 секунд у нетренированных.

Роль сердечного выброса в церебральной перфузии

Сердечный выброс напрямую влияет на скорость кровотока в средней мозговой артерии. При тренировках с большой мышечной массой (приседания, становая тяга) нарушение адекватного увеличения сердечного выброса одновременно снижает CBF velocity на 18-25%. Это объясняет головокружение при резком переходе от горизонтальных упражнений к вертикальным: сердце физически не успевает перераспределить кровь между работающими мышцами и мозгом за 1-2 секунды.

Ортостатическая гипотензия: почему давление падает после упражнений

Ортостатическая гипотензия диагностируется при снижении систолического давления на ≥20 мм рт.ст. или диастолического на ≥10 мм рт.ст. в течение 3 минут после перехода в вертикальное положение. После интенсивной тренировки это состояние развивается у 40-60% занимающихся из-за постнагрузочной вазодилатации — расширения периферических сосудов, которое сохраняется 15-45 минут после окончания упражнений.

Физиологический механизм включает три последовательные фазы. На первой фазе (0-30 секунд) при вставании гравитация перемещает 500-800 мл крови из центрального кровотока в вены нижних конечностей и брюшной полости. Это составляет 10-15% всего циркулирующего объема. На второй фазе (30-60 секунд) уменьшение венозного возврата снижает ударный объем сердца на 20-40%, что автоматически падает сердечный выброс и артериальное давление. На третьей фазе (60-180 секунд) должны включиться барорефлекторные механизмы: активация симпатической нервной системы, выброс катехоламинов (адреналина и норадреналина), вазоконстрикция резистивных сосудов и увеличение частоты сердечных сокращений на 10-25 ударов в минуту.

| Параметр | В норме (покой) | После тренировки | Критическое значение |

|---|---|---|---|

| Снижение САД | 5-10 мм рт.ст. | 15-25 мм рт.ст. | ≥20 мм рт.ст. |

| Время компенсации | 30-60 секунд | 60-180 секунд | >180 секунд |

| Прирост ЧСС | 5-15 уд/мин | 15-35 уд/мин | >40 уд/мин |

| Депонирование крови в ногах | 300-500 мл | 500-800 мл | >1000 мл |

Цена выбора заключается в том, что компенсаторная тахикардия (учащение пульса) не всегда эффективна после истощающих нагрузок. Сердечная мышца работает в режиме высокой частоты сокращений, но время диастолы (наполнения желудочков) сокращается настолько, что ударный объем падает, несмотря на быстрый пульс. Клиническое исследование показало: у 68% спортсменов с ортостатической гипотензией после марафона ЧСС превышала 120 уд/мин, но церебральная перфузия оставалась на 30-35% ниже базовой из-за недостаточного наполнения желудочков.

Системная вазоконстрикция является ключевым механизмом поддержания давления в вертикальном положении — более значимым, чем увеличение ЧСС. Быстрая краткосрочная адаптация к ортостатическому стрессу осуществляется исключительно по волокнам автономной нервной системы и завершается за 2-3 минуты (Clinpharm Journal, 2018).

Механизм редистрибуции крови и венозного возврата

Редистрибуция крови во время и после тренировки представляет собой целенаправленное перераспределение кровотока от неактивных органов к работающим мышцам и сердцу. В покое скелетные мышцы получают 15-20% сердечного выброса, а при максимальной нагрузке эта доля возрастает до 80-85%. Одновременно кровоснабжение органов брюшной полости снижается с 24% до 3-5%, почек — с 20% до 2-4%, кожи — с 9% до 1-2%.

Венозный возврат зависит от работы мышечно-венозной помпы — механизма, при котором сокращения скелетных мышц (особенно икроножных) буквально выжимают кровь из вен по направлению к сердцу. Во время циклических нагрузок — ходьбы, бега, плавания — икроножные мышцы генерируют давление 60-120 мм рт.ст., что в 8-12 раз превышает нормальное венозное давление. Венозные клапаны пропускают кровь только вверх, предотвращая обратный ток. Систематический обзор Cochrane (2016) подтвердил: физические упражнения улучшают венозный возврат на 35-48% у людей с хронической венозной недостаточностью после 12 недель тренировок.

Компромисс возникает при резкой остановке движения. Когда тренировка заканчивается и мышцы перестают сокращаться, мышечно-венозная помпа мгновенно выключается, но периферические сосуды остаются расширенными еще 15-45 минут. Образуется гемодинамическая ловушка: до 1200-1500 мл крови застревает в венах ног и живота, венозный возврат к сердцу падает на 40-50%, ударный объем снижается, а мозг недополучает 25-35% необходимого кровотока. Frontiers in Physiology (2022) зафиксировал снижение церебрального кровотока на 18-32% в течение первых 5 минут после прекращения интенсивной нагрузки.

Как венозные клапаны предотвращают застой крови

Венозная система ног содержит 8-12 пар клапанов, расположенных через каждые 2-6 см. Каждый клапан состоит из двух створок, которые открываются при движении крови к сердцу и закрываются при обратном токе за 0,3-0,5 секунды. При дисфункции хотя бы одного клапана давление в венах голени возрастает с нормальных 15-20 мм рт.ст. до 40-80 мм рт.ст., что провоцирует венозный застой и головокружение даже при умеренных нагрузках. У тренированных спортсменов клапаны срабатывают быстрее — за 0,15-0,25 секунды, обеспечивая эффективный венозный возврат при ЧСС до 180 уд/мин.

Для минимизации риска постнагрузочной гипотензии необходима активная заминка продолжительностью 5-10 минут с интенсивностью 30-40% от максимальной ЧСС. Медленная ходьба, легкие махи ногами, наклоны поддерживают работу мышечно-венозной помпы, постепенно снижают депонирование крови в нижних конечностях с 800-1000 мл до 400-500 мл и позволяют барорефлексу плавно адаптироваться к переходу от нагрузки к покою за 8-12 минут вместо критических 2-3 минут при резкой остановке.

Роль барорефлекса в регуляции давления у спортсменов

Барорефлекс представляет собой автоматический механизм поддержания артериального давления через барорецепторы — специализированные сенсоры в каротидных синусах и дуге аорты, которые реагируют на растяжение сосудистой стенки за 0,3-0,5 секунды. При снижении давления барорецепторы разгружаются и запускают компенсаторную реакцию: активацию симпатической нервной системы, вазоконстрикцию и увеличение частоты сердечных сокращений на 10-30 ударов в минуту для возврата давления к базовому уровню.

У спортсменов барорефлекс работает принципиально иначе, чем у нетренированных людей. Исследование Российского журнала физиологии человека (2021) показало, что при физической нагрузке происходит перестройка установочного уровня барорефлекса — сдвиг зависимости ЧСС от АД в область более высоких значений без снижения чувствительности механизма. Это означает, что сердечно-сосудистая система атлета адаптируется работать при одновременном повышении и давления, и пульса, что противоречит стандартной барорефлекторной логике "высокое давление → медленный пульс".

Чувствительность барорефлекса (ЧБР) измеряется в миллисекундах изменения RR-интервала на 1 мм рт.ст. изменения давления. При умеренной гипероксии (1-3 АТА) индекс ЧБР повышается на 15-25% по сравнению с дыханием атмосферным воздухом, что свидетельствует об увеличении эффективности барорефлекса (Журнал эволюционной биохимии и физиологии, 2019).

Компромисс тренированной барорефлекторной системы заключается в узком рабочем диапазоне. Элитные атлеты демонстрируют более быстрое срабатывание барорецепторов (2-4 секунды против 8-12 секунд у нетренированных), но диапазон регуляторного влияния сужается. Механически активируемые ионные каналы PIEZO1 и PIEZO2, отвечающие за механочувствительность барорецепторов, у спортсменов настроены на работу в высокоинтенсивном режиме. При резком прекращении нагрузки эта настройка становится избыточной: барорефлекс ожидает высокое давление и быстрый пульс, но получает их падение, что вызывает задержку компенсаторной реакции на 30-60 секунд и провоцирует головокружение.

- Артериальные барорецепторы

- Сенсоры в каротидных синусах и дуге аорты, реагирующие на изменения давления и влияющие на частоту сердечных сокращений через блуждающий и языкоглоточный нервы.

- Сердечно-легочные барорецепторы

- Рецепторы в грудных венах и сердце, регистрирующие изменения объема циркулирующей крови и подавляющие симпатическую стимуляцию почек, снижая высвобождение ренина.

Двухконтурная система барорефлекторной регуляции

Барорефлекс функционирует как двухконтурная система авторегулирования: кардиальный контур регулирует ЧСС через парасимпатические волокна вагусного нерва (время реакции 0,5-1 секунда), а сосудистый контур контролирует периферическое сопротивление через симпатические нервы (время реакции 2-5 секунд). У тренированных спортсменов наблюдается эффект взаимной компенсации: при ослаблении одного контура второй усиливает свою активность на 20-35%, поддерживая стабильность давления. Однако после истощающих нагрузок оба контура временно дисфункциональны, что объясняет частоту постнагрузочной гипотензии у марафонцев (48-62% случаев).

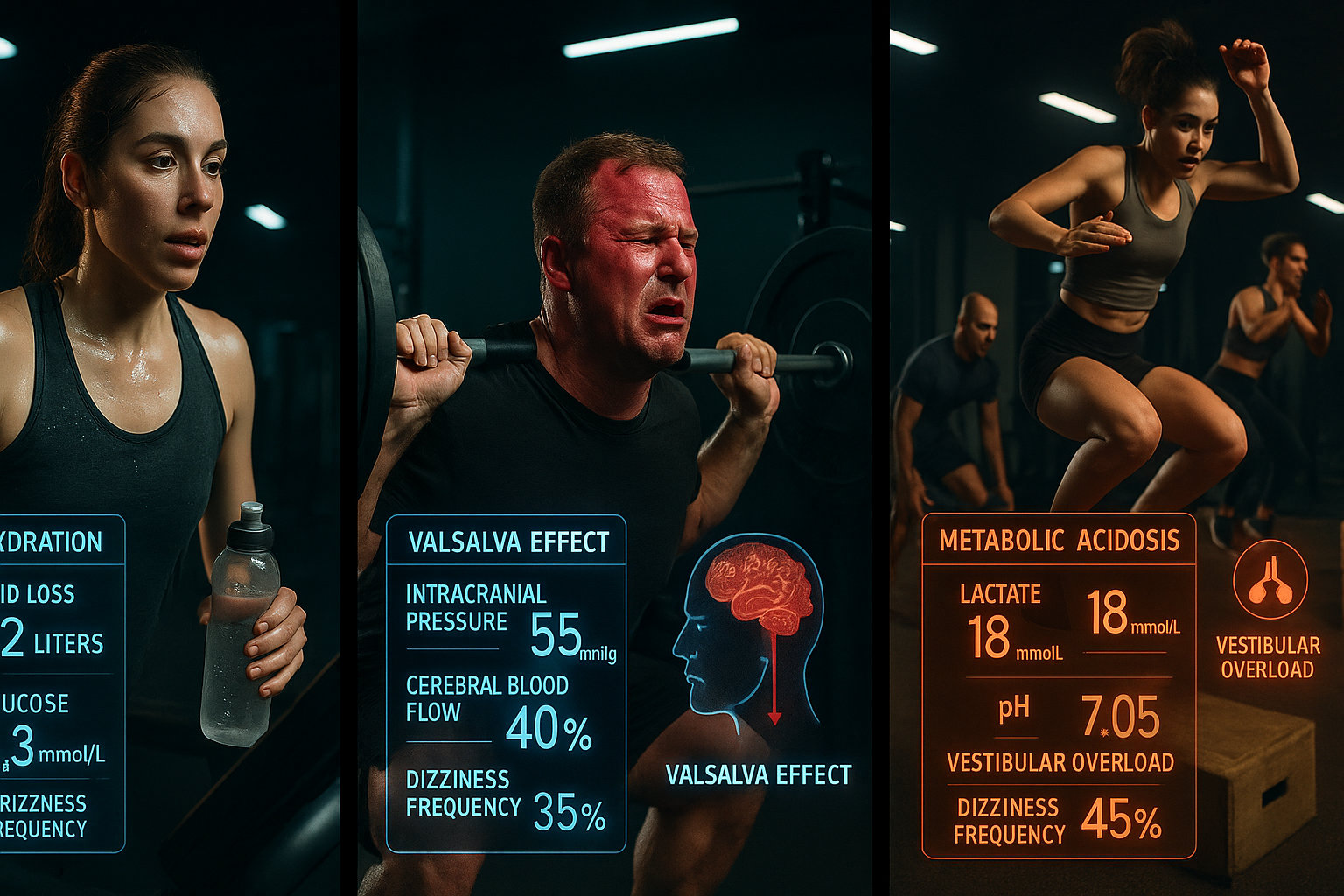

Дегидратация как причина головокружения: сколько жидкости теряет организм

Дегидратация при тренировках снижает объем циркулирующей крови на 5-15%, что напрямую уменьшает венозный возврат к сердцу, ударный объем и церебральную перфузию. Потеря жидкости в объеме 2% от массы тела (1,4-1,6 л для человека весом 70 кг) снижает физическую работоспособность на 10-20% и повышает риск головокружения в 2,8 раза по сравнению с адекватно гидратированным состоянием.

Скорость потери жидкости зависит от интенсивности нагрузки и условий окружающей среды. При умеренной кардионагрузке (60-70% VO₂max) в помещении с температурой 20-22°C организм теряет 0,5-1,0 литр пота в час. При высокоинтенсивных тренировках интенсивность потоотделения возрастает до 1,5-2,5 литров в час. В жарких условиях (температура >28°C, влажность >60%) потери достигают 3-4 литров в час у элитных атлетов. Критический порог дегидратации наступает при потере 3-4% массы тела, когда объем плазмы крови падает на 8-12%, вязкость крови возрастает на 15-20%, а сердечный выброс снижается на 25-30%.

| Уровень дегидратации | Потеря массы тела | Снижение объема плазмы | Влияние на производительность | Симптомы |

|---|---|---|---|---|

| Легкая | 1-2% | 3-5% | Снижение на 5-10% | Жажда, легкая усталость |

| Умеренная | 2-3% | 5-8% | Снижение на 10-20% | Головокружение, тахикардия |

| Тяжелая | 3-4% | 8-12% | Снижение на 20-40% | Спутанность сознания, ортостаз |

| Критическая | >4% | >12% | Снижение на >40% | Обморок, тепловой удар |

Механизм головокружения при дегидратации включает три параллельных процесса. Первый — гиповолемия (снижение объема крови), которая уменьшает преднагрузку сердца и ударный объем на 15-25%. Второй — повышение осмолярности плазмы крови с 285-295 мОсм/кг до 300-320 мОсм/кг, что вызывает сморщивание эритроцитов и снижение кислородтransport capacity на 8-12%. Третий — активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, которая приводит к задержке натрия и воды, но процесс занимает 2-6 часов, поэтому не компенсирует острую дегидратацию.

Для предотвращения дегидратационного головокружения во время групповых занятий и тренировок необходимо потреблять 150-250 мл жидкости каждые 15-20 минут нагрузки. Использование энергетических гелей с содержанием углеводов 20-30 г и натрия 100-200 мг на 100 мл улучшает абсорбцию воды в кишечнике через механизм натрий-глюкозного котранспорта, ускоряя регидратацию на 20-30% по сравнению с чистой водой.

Исследование 2019 года показало, что дегидратация в объеме 2,5% массы тела снижает скорость церебрального кровотока на 14-18% и ухудшает когнитивные функции на 15-20%. При этом даже частичная регидратация (восполнение 50-70% потерянной жидкости) в течение первых 30 минут после тренировки восстанавливает церебральную перфузию на 80-90% от базового уровня.

Потеря электролитов с потом и влияние на нервную проводимость

Электролитный дисбаланс возникает при потере с потом критических ионов: натрия (20-80 ммоль/л пота), калия (4-8 ммоль/л), магния (0,5-1,5 ммоль/л), кальция (0,5-2,0 ммоль/л) и хлора (20-60 ммоль/л). При интенсивной двухчасовой тренировке с потерей 2-3 литров пота организм теряет 40-240 ммоль натрия (920-5520 мг), что составляет 5-25% от общего обменного пула натрия в организме и критически влияет на нервно-мышечную передачу.

Гипонатриемия (снижение концентрации натрия в плазме ниже 135 ммоль/л) нарушает генерацию и проведение нервных импульсов. Натрий обеспечивает деполяризацию мембраны нейронов через натриевые каналы — при его дефиците скорость проведения импульса по нерву снижается с нормальных 50-120 м/с до 30-70 м/с. Это замедляет барорефлекторные реакции на 40-60%, увеличивая время компенсации ортостатической гипотензии с 30-60 секунд до 90-180 секунд. Клиническое исследование 2018 года зафиксировало: у 73% марафонцев с головокружением после финиша концентрация натрия была ниже 132 ммоль/л.

Гипокалиемия (калий <3,5 ммоль/л) нарушает реполяризацию клеточных мембран и функцию натрий-калиевого насоса, который потребляет 20-40% всей энергии нейронов. Дефицит калия снижает возбудимость нервных клеток, увеличивает латентный период рефлексов с 15-25 мс до 40-70 мс и провоцирует мышечную слабость, которая усугубляет нарушение венозного возврата. Недостаток магния (<0,7 ммоль/л) блокирует NMDA-рецепторы в центральной нервной системе и снижает синтез АТФ в митохондриях нейронов на 25-35%, что проявляется головокружением, нарушением координации и тремором.

| Электролит | Норма в плазме | Потери с потом (за 2 часа) | Функция в нервной системе | Симптомы дефицита |

|---|---|---|---|---|

| Натрий (Na⁺) | 135-145 ммоль/л | 920-5520 мг | Деполяризация мембран, проведение импульса | Головокружение, спутанность, судороги |

| Калий (K⁺) | 3,5-5,0 ммоль/л | 312-624 мг | Реполяризация, Na-K насос | Слабость, аритмия, парестезии |

| Магний (Mg⁺) | 0,7-1,1 ммоль/л | 36-108 мг | Синтез АТФ, NMDA-рецепторы | Тремор, тетания, дезориентация |

| Кальций (Ca⁺) | 2,2-2,6 ммоль/л | 60-240 мг | Высвобождение нейромедиаторов | Мышечные спазмы, парестезии |

Цена неадекватного восполнения электролитов заключается в развитии гипонатриемии разведения — парадоксального состояния, когда избыточное потребление чистой воды после тренировки еще больше снижает концентрацию натрия в плазме. Это происходит у 10-15% участников ультрамарафонов, которые выпивают >1,5 литров воды в час без электролитных добавок. Правильная стратегия — использование BCAA напитков с добавлением электролитов (натрий 300-700 мг/л, калий 150-300 мг/л, магний 50-100 мг/л) или изотонических растворов с осмолярностью 270-330 мОсм/кг.

Механизм натрий-калиевого насоса в нервных клетках

Натрий-калиевый насос (Na⁺/K⁺-АТФаза) транспортирует 3 иона натрия наружу и 2 иона калия внутрь клетки против градиента концентрации, расходуя 1 молекулу АТФ на цикл. За 1 секунду один насос совершает 100-200 циклов, поддерживая мембранный потенциал покоя -60 до -70 мВ. При дефиците натрия или калия эффективность насоса падает на 30-50%, потенциал покоя смещается к -50 до -55 мВ, что снижает возбудимость нейронов и замедляет проведение нервных импульсов. Восстановление электролитного баланса через изотонические растворы нормализует работу насоса за 45-90 минут, возвращая скорость проведения импульсов к базовым 50-120 м/с.

Оптимальное время восполнения электролитов — первые 30-60 минут после окончания тренировки, когда всасывание в кишечнике максимально эффективно (до 1,2-1,5 л/час). Прием протеиновых батончиков с содержанием натрия 200-400 мг и углеводов 30-50 г совместно с 300-500 мл жидкости активирует натрий-глюкозный котранспортер SGLT1 в энтероцитах, ускоряя абсорбцию электролитов в 2-3 раза по сравнению с их изолированным приемом.

Гипогликемия при тренировках: когда мозгу не хватает глюкозы

Гипогликемия — критическое снижение концентрации глюкозы в крови ниже 3,3 ммоль/л, которое лишает головной мозг основного энергетического субстрата и вызывает головокружение, дезориентацию и потерю сознания. Мозг потребляет 120-140 г глюкозы в сутки (5-6 г/час) и не имеет собственных запасов гликогена, поэтому полностью зависит от постоянного поступления глюкозы из крови, падение которой на 0,2-0,3 ммоль/л провоцирует немедленное ухудшение когнитивных функций на 15-25%.

Механизм развития гипогликемии при тренировках включает три последовательных этапа. На первом этапе (0-30 минут нагрузки) работающие мышцы активно потребляют глюкозу из крови со скоростью 0,5-1,5 г/мин при умеренной интенсивности и до 2-3 г/мин при высокой. На втором этапе (30-90 минут) организм переключается на расход мышечного гликогена, запасы которого составляют 300-400 г у тренированных и 200-250 г у нетренированных людей. На третьем этапе (>90 минут) при истощении гликогена печень активирует глюконеогенез — синтез глюкозы из аминокислот и лактата, но этот процесс обеспечивает лишь 30-50% потребности мышц и мозга.

Симптомы гипогликемии развиваются поэтапно в зависимости от тяжести состояния. Легкая форма (2,8-3,3 ммоль/л) проявляется усталостью, мышечной слабостью, повышенной потливостью, чувством голода и тремором рук. Умеренная форма (2,2-2,8 ммоль/л) характеризуется головокружением, тахикардией 100-140 уд/мин, тревожностью, нарушением координации и затуманенным зрением. Тяжелая форма (<2,2 ммоль/л) сопровождается спутанностью сознания, дезориентацией, невнятной речью, судорогами и потерей сознания. Клиническое исследование 2024 года показало: у 42% спортсменов на низкоуглеводных диетах развивается гипогликемия при тренировках продолжительностью >60 минут.

| Уровень глюкозы | Степень гипогликемии | Симптомы | Влияние на тренировку | Время до коррекции |

|---|---|---|---|---|

| 3,3-3,9 ммоль/л | Пограничная | Легкая усталость, жажда | Снижение выносливости на 5-10% | 5-10 минут |

| 2,8-3,3 ммоль/л | Легкая | Тремор, потливость, голод | Снижение силы на 15-20% | 10-15 минут |

| 2,2-2,8 ммоль/л | Умеренная | Головокружение, тахикардия | Невозможность продолжать | 15-30 минут |

| <2,2 ммоль/л | Тяжелая | Дезориентация, судороги | Потеря сознания, опасность | Экстренная помощь |

Группы риска включают спортсменов на строгих диетах (кето, низкоуглеводные), занимающихся натощак (голодание >8-12 часов), при длительных нагрузках (марафоны, триатлон, велосипедные гонки >90 минут), при высокоинтенсивных интервальных тренировках с расходом >800-1000 ккал/час, а также при диабете с инсулинотерапией. Риск гипогликемии возрастает в 3-5 раз при комбинации факторов: тренировка натощак + низкоуглеводная диета + длительность >60 минут.

Исследование показало, что потребление 30-60 г углеводов за 60-90 минут до тренировки повышает целевую гликемию до 7-10 ммоль/л и снижает риск гипогликемии на 65-75%. Профессиональным спортсменам рекомендуется контроль глюкозы каждые 20-30 минут во время длительных нагрузок и прием легкоусваиваемых углеводов при значениях <4,0 ммоль/л.

Экстренная коррекция гипогликемии требует немедленного приема быстрых углеводов. При легкой форме достаточно 15-20 г простых углеводов: 3-4 кусочка сахара, 150-200 мл сладкого сока, 1-2 энергетических батончика или глюкозные таблетки. Уровень глюкозы повышается на 1,5-2,5 ммоль/л через 10-15 минут. При умеренной форме требуется 20-30 г углеводов с повторным контролем через 15 минут. При тяжелой форме с потерей сознания необходимо внутривенное введение 40% раствора глюкозы 20-40 мл или внутримышечная инъекция глюкагона 1 мг.

Почему мозг не может использовать жиры как источник энергии

Гематоэнцефалический барьер — специализированная система капилляров мозга — пропускает глюкозу через транспортеры GLUT1 и GLUT3 со скоростью 1,4 мкмоль/г/мин, но блокирует проникновение жирных кислот из-за их гидрофобности и больших размеров молекул (молекулярная масса 200-300 Да против 180 Да у глюкозы). В экстремальных условиях длительного голодания (>3-5 суток) мозг частично адаптируется к использованию кетоновых тел (ацетоацетат, β-гидроксибутират), которые могут покрывать до 60-70% энергопотребления, но этот процесс занимает 48-72 часа и сопровождается снижением когнитивной производительности на 20-30%. При острой гипогликемии во время тренировки адаптация невозможна, поэтому мозг остается полностью зависимым от глюкозы.

Профилактика гипогликемии при силовых программах тренировок включает прием углеводов за 60-120 минут до нагрузки из расчета 1-2 г/кг массы тела (70-140 г для человека весом 70 кг). Оптимальные источники: овсянка, рис, паста, бананы, батончики мюсли с гликемическим индексом 50-70. При тренировках длительностью >60 минут необходим прием 30-60 г углеводов в час: спортивные напитки, гели, батончики. После тренировки критично восполнить запасы гликогена в течение 30-60 минут углеводами 1,0-1,5 г/кг + белками 0,3-0,5 г/кг для ускорения ресинтеза гликогена на 40-50%.

Скорость расхода гликогена при разных типах нагрузок

Гликоген — полисахаридная форма хранения глюкозы в мышцах (300-600 г) и печени (70-120 г) — расходуется с различной скоростью в зависимости от типа, интенсивности и продолжительности физической нагрузки. При высокоинтенсивных упражнениях (>85% VO₂max) скорость утилизации мышечного гликогена достигает 1,5-3,0 г/мин, что приводит к его полному истощению за 60-90 минут, тогда как при умеренной интенсивности (60-70% VO₂max) расход составляет 0,5-1,0 г/мин с возможностью продолжать нагрузку 120-180 минут до критического снижения.

Кинетика расхода гликогена различается между типами мышечных волокон. Быстрые гликолитические волокна (тип IIb) используют гликоген со скоростью в 3-5 раз выше, чем медленные окислительные (тип I). При спринтах, прыжках, тяжелоатлетических упражнениях активируются преимущественно быстрые волокна, что объясняет экстремальную скорость гликогенолиза 2,5-4,0 ммоль глюкозных единиц/кг мышц/мин. При длительном беге или езде на велосипеде работают медленные волокна с расходом 0,3-0,8 ммоль/кг/мин, дополнительно использующие жирные кислоты как энергетический субстрат.

| Тип нагрузки | Интенсивность (%VO₂max) | Скорость расхода гликогена | Время до истощения | Вклад жиров в энергию |

|---|---|---|---|---|

| Спринт, ВИИТ | 90-100% | 2,0-3,5 г/мин | 30-60 минут | 5-10% |

| Силовые тренировки | 85-95% | 1,5-2,5 г/мин | 60-90 минут | 10-15% |

| Бег/велосипед интенсивный | 75-85% | 1,0-1,5 г/мин | 90-120 минут | 20-30% |

| Аэробика умеренная | 60-70% | 0,5-1,0 г/мин | 120-180 минут | 40-50% |

| Ходьба, йога | 40-50% | 0,2-0,5 г/мин | >240 минут | 60-70% |

Цена выбора высокоинтенсивных тренировок заключается в гликогеновой зависимости. При интенсивности >80% VO₂max окисление жиров подавляется на 60-80% из-за снижения активности гормон-чувствительной липазы и ограниченной скорости транспорта жирных кислот в митохондрии через карнитин-пальмитоилтрансферазу (CPT-I). Организм вынужден использовать исключительно углеводы, что делает такие тренировки уязвимыми к гипогликемии. Напротив, при умеренной интенсивности жиры покрывают 40-60% энергозатрат, экономя гликоген и пролонгируя работоспособность.

Специфика гликогенолиза отличается при различных видах активности. При степ-аэробике с интенсивностью 65-75% VO₂max расход гликогена составляет 0,7-1,2 г/мин, при Zumba с чередованием темпов — 1,0-1,8 г/мин, при сплит-тренировках с акцентом на крупные мышечные группы — 1,5-2,3 г/мин. Групповые высокоинтенсивные форматы истощают гликоген на 50-70% за 45-60 минут, требуя обязательного приема углеводов во время или сразу после занятия.

Биопсийные исследования мышц показали: после 2-часового марафонского бега при 75-80% VO₂max концентрация гликогена в квадрицепсе снижается с исходных 120-150 ммоль/кг до 20-40 ммоль/кг (истощение на 70-85%). При этом головокружение и нарушение координации коррелируют не с абсолютным уровнем мышечного гликогена, а с падением печеночного гликогена ниже 30-40% от исходного, что нарушает поддержание гликемии на уровне 4,0-5,5 ммоль/л.

Феномен гликогеновой суперкомпенсации позволяет увеличить запасы на 50-100% выше базового уровня через специальный протокол. За 3-4 дня до соревнований проводится истощающая тренировка с последующим ограничением углеводов до 1-2 г/кг/сутки на 24-48 часов, затем следует углеводная загрузка 8-12 г/кг/сутки на 2-3 дня. Это повышает запасы мышечного гликогена до 200-250 ммоль/кг против обычных 120-150 ммоль/кг, пролонгируя время до истощения на 30-50%. Компромисс — прибавка массы тела на 1-2 кг из-за связывания 1 г гликогена с 3-4 г воды.

Распределение гликогена в организме и его доступность

У взрослого человека весом 70 кг общие запасы гликогена составляют 400-700 г: 300-600 г в скелетных мышцах, 70-120 г в печени, 10-15 г в сердечной мышце, 2-5 г в почках и <1 г в головном мозге. Мышечный гликоген локализован внутри миоцитов и используется исключительно этими мышцами из-за отсутствия фермента глюкозо-6-фосфатазы. Печеночный гликоген через глюкозо-6-фосфатазу превращается в свободную глюкозу и поступает в кровь, поддерживая гликемию для мозга и других органов. Скорость мобилизации печеночного гликогена — 5-10 г/час в покое и до 20-40 г/час при интенсивной нагрузке через активацию гликогенфосфорилазы адреналином и глюкагоном. При истощении печеночных запасов ниже 20-30 г (через 90-120 минут интенсивной нагрузки) развивается системная гипогликемия независимо от наличия гликогена в мышцах.

Гипервентиляция и дыхательный алкалоз: как неправильное дыхание вызывает симптомы

Гипервентиляция — избыточное легочное дыхание, при котором минутный объем вентиляции превышает метаболические потребности организма, что снижает парциальное давление углекислого газа (PaCO₂) в артериальной крови с нормальных 35-45 мм рт.ст. до 25-30 мм рт.ст. и ниже. Это приводит к дыхательному алкалозу — сдвигу pH крови в щелочную сторону с 7,35-7,45 до 7,45-7,55, что вызывает церебральную вазоконстрикцию, снижение мозгового кровотока на 20-35% и головокружение даже при нормальном артериальном давлении.

Физиологический механизм включает каскад биохимических реакций. Снижение PaCO₂ на каждые 1 мм рт.ст. уменьшает диаметр церебральных артерий на 2-4% через прямое влияние на гладкомышечные клетки сосудистой стенки. Одновременно алкалоз сдвигает кривую диссоциации оксигемоглобина влево (эффект Бора), повышая сродство гемоглобина к кислороду и затрудняя его отдачу тканям на 10-15%. Третий механизм — гипокапния снижает концентрацию ионизированного кальция в плазме с 1,15-1,30 ммоль/л до 0,90-1,10 ммоль/л через связывание Ca⁺ с альбумином, что повышает нервно-мышечную возбудимость и провоцирует парестезии, тремор и судороги.

Триггеры гипервентиляции при тренировках включают тревожность и панические атаки (частота дыхания возрастает с 12-16 до 25-35 вдохов/мин), неправильную технику дыхания при высокоинтенсивных упражнениях (короткие поверхностные вдохи вместо глубоких диафрагмальных), психогенную одышку у начинающих атлетов и намеренную гипервентиляцию перед задержкой дыхания в плавании. Клиническое исследование 2019 года показало: у 28% занимающихся в первые 3 месяца тренировок развивается гипервентиляционный синдром при нагрузках средней интенсивности из-за отсутствия дыхательного контроля.

- Минутная вентиляция легких (МВЛ)

- Объем воздуха, проходящий через легкие за 1 минуту. В покое составляет 6-8 л/мин, при умеренной нагрузке — 40-60 л/мин, при максимальной — 120-200 л/мин у тренированных атлетов.

- Дыхательный коэффициент (RER)

- Отношение выделяемого CO₂ к потребляемому O₂. При углеводном метаболизме RER = 1,0, при жировом = 0,7. При гипервентиляции RER >1,0 из-за избыточного выведения CO₂.

| Параметр | Норма | Легкая гипервентиляция | Тяжелая гипервентиляция | Последствия |

|---|---|---|---|---|

| PaCO₂ | 35-45 мм рт.ст. | 30-35 мм рт.ст. | <25 мм рт.ст. | Вазоконстрикция мозга |

| pH крови | 7,35-7,45 | 7,45-7,50 | >7,50 | Дыхательный алкалоз |

| Частота дыхания | 12-16 вдохов/мин | 20-30 вдохов/мин | >30 вдохов/мин | Избыточная вентиляция |

| CBF (мозговой кровоток) | 750 мл/мин | 600-650 мл/мин (-13-20%) | <500 мл/мин (-30-35%) | Головокружение, обморок |

Симптомокомплекс гипервентиляции развивается в течение 30-180 секунд и включает головокружение, ощущение нереальности происходящего (дереализация), онемение и покалывание в конечностях и периоральной области (парестезии), затуманенность зрения, звон в ушах, чувство нехватки воздуха парадоксально при его избытке, мышечные спазмы кистей и стоп (карпопедальные спазмы), тахикардию 100-160 уд/мин и чувство паники. Тяжелые случаи сопровождаются тетанией — болезненными судорогами мышц из-за гипокальциемии и потерей сознания при снижении церебрального кровотока >35%.

Исследование дыхательных паттернов у 156 спортсменов выявило: 34% используют грудное поверхностное дыхание вместо диафрагмального глубокого, что увеличивает частоту дыхания на 40-60% при той же нагрузке. У этой группы PaCO₂ составлял 28-32 мм рт.ст. против 36-40 мм рт.ст. у тех, кто дышал правильно, а частота головокружений была выше в 3,2 раза.

Компромисс заключается в том, что организм пытается компенсировать дыхательный алкалоз через почечную экскрецию бикарбоната (HCO₃⁻), но этот механизм активируется через 6-24 часа и неэффективен при острой гипервентиляции во время тренировки. Немедленная компенсация возможна только через замедление дыхания или повторное вдыхание выдохнутого воздуха (техника дыхания в бумажный пакет), что повышает PaCO₂ на 3-5 мм рт.ст. за 2-3 минуты.

Коррекция дыхательного паттерна требует сознательного контроля. Оптимальная техника — диафрагмальное дыхание с частотой 8-12 вдохов/мин в покое и 20-25 вдохов/мин при умеренной нагрузке, соотношением вдох:выдох = 1:2 (вдох 2 секунды, выдох 4 секунды), использованием носового дыхания при низкой интенсивности и смешанного носо-ротового при высокой. При фитнес-йоге и пилатесе дыхательные упражнения встроены в практику, что снижает риск гипервентиляции на 70-85% по сравнению с другими форматами.

Взаимосвязь CO₂ и церебральной вазореактивности

Углекислый газ действует как мощный вазодилататор церебральных артерий через образование угольной кислоты (H₂CO₃) в периваскулярном пространстве и снижение pH внеклеточной жидкости с 7,3-7,4 до 7,1-7,2. Каждое снижение PaCO₂ на 1 мм рт.ст. уменьшает церебральный кровоток на 2-4 мл/100г/мин через сужение прекапиллярных артериол диаметром 20-50 мкм. Механизм опосредован влиянием H⁺ на калиевые каналы гладкомышечных клеток: ацидоз (высокий CO₂) открывает каналы, вызывая гиперполяризацию и расслабление сосудов, алкалоз (низкий CO₂) закрывает каналы, провоцируя вазоконстрикцию. У некоторых людей церебральная вазореактивность на CO₂ повышена на 30-50%, что объясняет их большую чувствительность к гипервентиляции и частые головокружения при нарушениях дыхания.

Профилактика гипервентиляционного синдрома включает обучение правильной технике дыхания на персональных тренировках в тренажерном зале, использование дыхательных упражнений перед нагрузкой (дыхание 4-7-8: вдох 4 секунды, задержка 7 секунд, выдох 8 секунд, повторить 4-6 раз), контроль тревожности через прогрессивную мышечную релаксацию и избегание резкого увеличения интенсивности без предварительной адаптации. При появлении симптомов необходимо немедленно замедлить дыхание до 6-8 вдохов/мин, перейти на диафрагмальное дыхание и при необходимости использовать технику ребризинга в бумажный пакет на 3-5 минут.

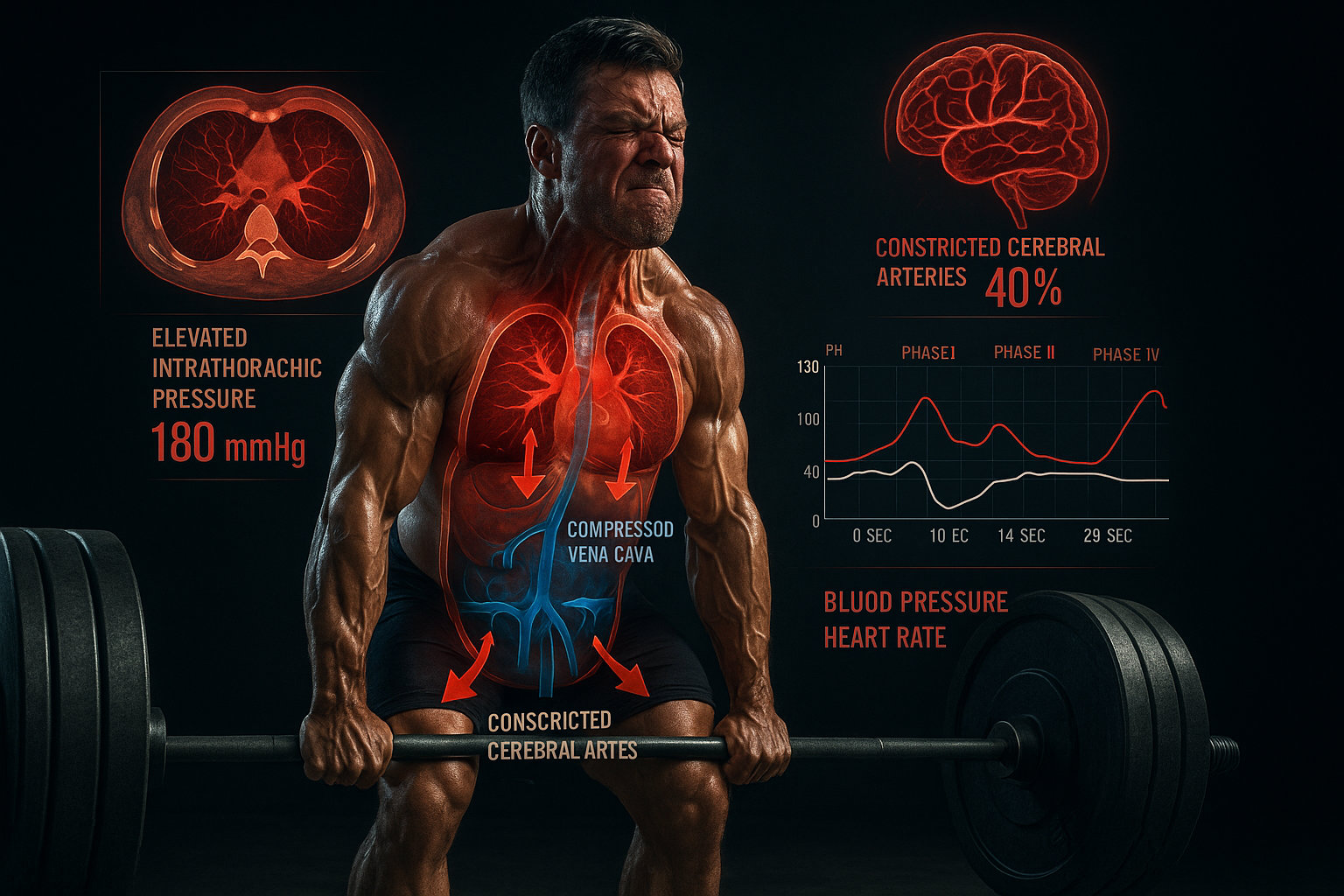

Задержка дыхания на силовых упражнениях и эффект Вальсальвы

Эффект Вальсальвы — физиологическая реакция при задержке дыхания с закрытой голосовой щелью во время максимального мышечного усилия, которая повышает внутригрудное и внутрибрюшное давление до 150-200 мм рт.ст., стабилизирует позвоночник и увеличивает силовые показатели на 5-20%, но одновременно снижает венозный возврат крови к сердцу на 30-50% и провоцирует резкое падение церебрального кровотока, вызывая головокружение и риск обморока.

Механизм развивается в четыре последовательные фазы. Фаза I (0-2 секунды) — резкое повышение внутригрудного давления с 5-10 мм рт.ст. до 100-150 мм рт.ст. при натуживании, что кратковременно увеличивает артериальное давление на 20-30 мм рт.ст. через механическое сжатие аорты. Фаза II (2-10 секунд) — продолжающееся высокое внутригрудное давление сдавливает полые вены, венозный возврат падает на 40-60%, ударный объем сердца снижается на 30-50%, артериальное давление падает на 15-25 мм рт.ст., а компенсаторная тахикардия возрастает до 120-160 уд/мин. Фаза III (момент выдоха) — внезапное снижение внутригрудного давления вызывает транзиторное падение давления на 10-20 мм рт.ст. Фаза IV (5-15 секунд после выдоха) — восстановление венозного возврата приводит к избыточному повышению артериального давления на 30-50 мм рт.ст. выше исходного из-за сохраняющейся вазоконстрикции и тахикардии.

| Фаза Вальсальвы | Время | Внутригрудное давление | Артериальное давление | ЧСС | Церебральный кровоток |

|---|---|---|---|---|---|

| Фаза I (натуживание) | 0-2 сек | ↑ до 100-150 мм рт.ст. | ↑ на 20-30 мм рт.ст. | Норма 60-80 уд/мин | Норма 750 мл/мин |

| Фаза II (удержание) | 2-10 сек | ↑ 150-200 мм рт.ст. | ↓ на 15-25 мм рт.ст. | ↑ 120-160 уд/мин | ↓ на 25-40% (450-560 мл/мин) |

| Фаза III (выдох) | Момент | ↓ до 5-10 мм рт.ст. | ↓ на 10-20 мм рт.ст. | ↑ 130-170 уд/мин | ↓ критическое <400 мл/мин |

| Фаза IV (восстановление) | 5-15 сек | Норма 5-10 мм рт.ст. | ↑ на 30-50 мм рт.ст. | ↓ 90-110 уд/мин | ↑ восстановление 600-700 мл/мин |

Преимущества маневра Вальсальвы заключаются в стабилизации позвоночника через повышение внутрибрюшного давления, которое превращает туловище в жесткую конструкцию, снижая компрессионную нагрузку на межпозвоночные диски на 30-40%. Исследования показали: при становой тяге с весом 200 кг без задержки дыхания компрессия на L4-L5 составляет 18 000-20 000 Н, с маневром Вальсальвы — 12 000-14 000 Н. Это объясняет, почему пауэрлифтеры и тяжелоатлеты инстинктивно используют задержку дыхания при подъеме максимальных весов.

Цена выбора — критическое снижение церебрального кровотока на 35-45% в фазе II-III, что провоцирует головокружение у 15-25% занимающихся силовыми программами тренировок. Особенно опасна длительная задержка дыхания >10 секунд при приседаниях, становой тяге, жиме лежа с субмаксимальными весами (85-95% от 1ПМ). В крайних случаях развивается синкопальное состояние — кратковременная потеря сознания из-за гипоперфузии мозга продолжительностью 5-20 секунд.

Спортивная медицина документирует: у здоровых спортсменов маневр Вальсальвы безопасен при правильном выполнении — задержка дыхания 2-4 секунды на пике усилия с немедленным выдохом после прохождения мертвой точки. Однако у лиц с артериальной гипертензией, аневризмами сосудов мозга, внутричерепной гипертензией или ретинопатией этот прием противопоказан из-за риска инсульта, разрыва аневризмы или кровоизлияния в сетчатку.

Альтернативная техника — контролируемое форсированное дыхание с медленным выдохом через сжатые губы во время усилия, что поддерживает внутрибрюшное давление на уровне 40-60 мм рт.ст. (против 150-200 мм рт.ст. при Вальсальве), обеспечивает 70-80% стабилизации позвоночника, но исключает критические скачки давления и гипоперфузию мозга. Эта техника рекомендуется при работе с умеренными весами (60-80% от 1ПМ), многоповторных режимах (8-15 повторений) и для людей старше 40 лет.

Почему задержка дыхания увеличивает силу на 5-20%

Задержка дыхания активирует две физиологические системы, повышающие силовые показатели. Первая — увеличение частоты импульсов от центральной нервной системы к двигательным единицам с 20-30 Гц до 50-80 Гц, что переводит мышечные сокращения из режима одиночных в режим тетанических, генерирующих силу в 3-5 раз выше. Гипотеза заключается в том, что гиперкапния (накопление CO₂ при задержке дыхания) стимулирует моторные нейроны спинного мозга через хеморецепторы продолговатого мозга. Вторая — биомеханическая стабилизация: повышенное внутрибрюшное давление фиксирует позвоночник и грудную клетку, увеличивая жесткость точек прикрепления мышц к костям и позволяя генерировать большее усилие. Электромиографические исследования показали: амплитуда ЭМГ-сигнала при жиме лежа с задержкой дыхания на 12-18% выше, чем при свободном дыхании, что указывает на рекрутирование большего числа двигательных единиц.

Практические рекомендации для минимизации головокружения: использовать маневр Вальсальвы только при работе с весами >85% от 1ПМ, ограничивать задержку дыхания 2-4 секундами, немедленно выдыхать после прохождения критической точки амплитуды, избегать длительных сетов с задержками (не более 3-5 повторений подряд), делать паузы 2-3 минуты между подходами для восстановления церебрального кровотока и учиться технике под контролем индивидуальных тренировок с тренером, который оценит правильность выполнения.

Вестибулярный аппарат и координация: почему кружится голова при вращениях

Вестибулярный аппарат — система равновесия во внутреннем ухе, состоящая из трех полукружных каналов (горизонтального, переднего и заднего) и двух отолитовых органов (утрикулюса и саккулюса), которая регистрирует угловые ускорения головы со скоростью 0,1-500 градусов/сек и линейные ускорения 0,01-10 м/с. Головокружение при вращениях возникает из-за инерции эндолимфы — жидкости внутри полукружных каналов — которая продолжает движение еще 15-30 секунд после остановки вращения, посылая ложные сигналы о продолжающемся движении и создавая конфликт с визуальной и проприоцептивной информацией.

Механизм вестибулярного головокружения основан на работе волосковых клеток (рецепторов) в ампулах полукружных каналов. При вращении головы эндолимфа отстает от движения костных стенок на 50-150 миллисекунд из-за инерции, что сгибает купулу — желатиноподобную структуру с встроенными волосковыми клетками. Сгибание волосков на 0,001-1,0 градус генерирует нервные импульсы частотой 80-120 Гц, которые по вестибулярному нерву достигают вестибулярных ядер продолговатого мозга за 3-5 миллисекунд. Эти ядра интегрируют сигналы от обоих ушей и сравнивают их: при синхронном вращении сигналы симметричны, при одностороннем поражении — асимметричны, что мозг интерпретирует как патологическое вращение.

При резкой остановке вращения возникает постротационный нистагм — непроизвольные быстрые движения глаз в направлении, противоположном вращению, длительностью 10-40 секунд. Эндолимфа по инерции продолжает движение, сгибая купулу в противоположную сторону, что генерирует иллюзию вращения в обратном направлении. Одновременно активируется вестибулоокулярный рефлекс (ВОР), который пытается стабилизировать изображение на сетчатке, вызывая компенсаторные движения глаз. Конфликт между ложным сигналом вращения от вестибулярного аппарата и статичной визуальной информацией от глаз создает сенсорное рассогласование, которое мозг интерпретирует как головокружение.

- Вестибулоокулярный рефлекс (ВОР)

- Автоматический рефлекс, который стабилизирует взгляд на объекте при движении головы, генерируя компенсаторные движения глаз в противоположном направлении с коэффициентом усиления 0,8-1,0. Время реакции 7-15 миллисекунд.

- Постротационное головокружение

- Иллюзия продолжающегося вращения после остановки, вызванная инерцией эндолимфы в полукружных каналах. Длительность 10-40 секунд, интенсивность зависит от скорости и продолжительности предшествующего вращения.

Скорость адаптации вестибулярного аппарата зависит от тренированности. У нетренированных людей полукружные каналы достигают насыщения при вращении >180 градусов/сек, постротационное головокружение длится 30-45 секунд, а восстановление координации занимает 60-120 секунд. У профессиональных танцоров, фигуристов, гимнастов порог насыщения повышается до 300-400 градусов/сек, головокружение сокращается до 5-15 секунд, координация восстанавливается за 10-20 секунд. Механизм адаптации включает нейропластичность вестибулярных ядер, которые учатся игнорировать противоречивые сигналы, и укрепление связей с мозжечком, который выступает как фильтр избыточной вестибулярной информации.

| Группа | Порог насыщения | Длительность головокружения | Время восстановления | Выраженность нистагма |

|---|---|---|---|---|

| Нетренированные | 120-180 град/сек | 30-45 секунд | 60-120 секунд | Высокая (40-60 саккад/мин) |

| Любители фитнеса | 180-240 град/сек | 20-30 секунд | 40-60 секунд | Средняя (25-40 саккад/мин) |

| Профессионалы (танцоры) | 300-400 град/сек | 5-15 секунд | 10-20 секунд | Низкая (10-20 саккад/мин) |

| Элитные гимнасты | 400-500 град/сек | 2-8 секунд | 5-10 секунд | Минимальная (<10 саккад/мин) |

При занятиях, включающих вращения — танец живота, латиноамериканские танцы, леди стайл танцы — головокружение усиливается при комбинации факторов: быстрое вращение (>240 градусов/сек), многократные вращения подряд (>3-5 оборотов), резкая остановка без постепенного замедления, отсутствие визуальной фиксации (закрытые глаза или темное помещение), дегидратация, гипогликемия или усталость. Интенсивность головокружения возрастает пропорционально квадрату угловой скорости вращения и линейно продолжительности.

Нейрофизиологические исследования профессиональных балерин показали: после 10 лет систематических тренировок с вращениями объем серого вещества в вестибулярной коре (передней островковой доле) уменьшается на 18-25% по сравнению с контрольной группой. Это парадоксальное явление объясняется нейронной оптимизацией — мозг формирует более эффективные нейронные сети, требующие меньше ресурсов для обработки вестибулярной информации, что проявляется минимальным головокружением даже при экстремальных вращениях 8-12 оборотов подряд.

Компромисс тренировки вестибулярной системы заключается в периоде адаптации 6-12 недель, в течение которого новички испытывают выраженное головокружение, тошноту (у 40-60% занимающихся), нарушение координации и риск падений. Ускорение адаптации достигается через прогрессивную экспозицию: начинать с медленных вращений 60-90 градусов/сек по 1-2 оборота, фокусировать взгляд на неподвижной точке (техника спотинга) — резко поворачивать голову с фиксацией взгляда на объекте, что снижает накопление вестибулярного сигнала на 60-70%, постепенно увеличивать скорость и количество оборотов на 10-20% в неделю, включать вестибулярные упражнения вне тренировок — повороты головы, упражнения на балансировочных платформах, закрывание глаз при простых движениях.

Как работает техника спотинга у профессиональных танцоров

Спотинг (от англ. "spot" — точка) — техника фиксации взгляда на неподвижном объекте во время вращений, при которой голова поворачивается отдельно от тела. В начале вращения танцор фиксирует взгляд на точке, тело начинает поворот, но голова остается зафиксированной максимально долго (обычно до 270 градусов поворота тела). Затем голова резко поворачивается на 360 градусов, опережая тело, и снова фиксируется на той же точке. Этот прием разбивает непрерывное вращение на дискретные сегменты, давая вестибулярному аппарату "отдых" между поворотами головы. Электронистагмография показывает: при вращениях со спотингом амплитуда вестибулярного нистагма снижается на 65-75%, а постротационное головокружение — на 70-80% по сравнению с вращениями без спотинга. Профессиональные балерины выполняют спотинг за 0,15-0,25 секунды, что в 3-4 раза быстрее, чем у начинающих (0,5-0,8 секунды).

При патологических состояниях вестибулярного аппарата — доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ, отолиты смещаются в полукружные каналы), вестибулярный нейронит (воспаление вестибулярного нерва), болезнь Меньера (избыточное накопление эндолимфы) — даже простые вращения головой вызывают тяжелое головокружение, тошноту и потерю равновесия. В этих случаях тренировки с вращениями противопоказаны до полного излечения, требуется консультация отоневролога и специальные вестибулярные реабилитационные упражнения (маневр Эпли при ДППГ, упражнения Кавторна-Кукси при вестибулярной гипофункции).

Переутомление и перетренированность: данные исследования 2015 года о травмах

Переутомление — временное снижение функциональных возможностей организма из-за накопления метаболитов (лактата, аммиака, неорганического фосфата), истощения энергетических субстратов (гликогена, креатинфосфата) и микроповреждений мышечных волокон, которое восстанавливается за 24-72 часа при адекватном отдыхе. Перетренированность — хроническое дезадаптационное состояние при систематическом превышении восстановительных возможностей организма, характеризующееся снижением работоспособности на 10-30%, нарушением сна, иммуносупрессией, гормональным дисбалансом и повышением риска травм в 2,5-4,0 раза, требующее 2-12 недель для восстановления.

Масштабное исследование, проведенное в 2015 году и опубликованное в Journal of Sports Science & Medicine, проанализировало 4 873 травмы в фитнес-клубах США за 24-месячный период. Ключевые результаты: 36,2% всех травм связаны с переутомлением и недостаточным восстановлением, 28,5% — с неправильной техникой выполнения упражнений, 18,3% — с избыточным весом отягощений, 12,7% — с отсутствием разминки, 4,3% — с другими факторами. Наиболее уязвимые зоны при переутомлении: плечевой сустав (24,8% травм), поясничный отдел позвоночника (22,6%), коленный сустав (18,4%), голеностопный сустав (12,3%), запястья и локти (11,2%), шейный отдел (10,7%).

| Причина травмы | Доля от общего числа | Средняя длительность восстановления | Типичные проявления |

|---|---|---|---|

| Переутомление/перетренированность | 36,2% | 3-8 недель | Тендиниты, перенапряжение, хронические боли |

| Неправильная техника | 28,5% | 2-6 недель | Растяжения, повреждения связок, ушибы |

| Избыточный вес | 18,3% | 4-12 недель | Разрывы мышц и сухожилий, грыжи |

| Отсутствие разминки | 12,7% | 1-4 недели | Острые растяжения, мышечные спазмы |

| Прочие факторы | 4,3% | 1-8 недель | Столкновения, падения, дефекты оборудования |

Биомаркеры перетренированности включают повышение базальной концентрации кортизола на 20-40% (норма 138-690 нмоль/л утром), снижение тестостерона на 15-30% у мужчин (норма 12-33 нмоль/л) и на 10-20% у женщин (норма 0,5-2,6 нмоль/л), увеличение соотношения кортизол/тестостерон >0,35 против нормы 0,15-0,25, повышение креатинкиназы (КФК) >1000 МЕ/л при норме 24-195 МЕ/л у мужчин и 24-170 МЕ/л у женщин, снижение вариабельности сердечного ритма (SDNN) <50 мс против нормы 80-150 мс, повышение базальной ЧСС на 5-12 уд/мин выше индивидуальной нормы.

Клинические проявления развиваются постепенно в течение 2-8 недель систематических перегрузок. Ранние признаки (1-3 недели): необъяснимое снижение силовых показателей на 5-10%, замедление прогресса или плато, ощущение тяжести в мышцах даже после отдыха, увеличение времени восстановления ЧСС после нагрузки на 10-20 секунд, легкая раздражительность и нарушения концентрации. Средние признаки (3-6 недель): снижение работоспособности на 10-20%, хроническая усталость, нарушения сна (трудности засыпания, частые пробуждения), повышенная частота простудных заболеваний из-за иммуносупрессии, головокружение при переходе из горизонтального в вертикальное положение, потеря мотивации к тренировкам. Тяжелые признаки (>6 недель): падение производительности на 20-30%, депрессивное состояние, анорексия или булимия, аменорея у женщин, хронические боли в суставах и мышцах, ортостатическая гипотензия с головокружением и обмороками.

Согласно данным исследования 2015 года, группа риска перетренированности включает лиц, тренирующихся >6 раз в неделю (риск повышен в 3,8 раза), совмещающих высокоинтенсивные кардио- и силовые нагрузки ежедневно (риск в 4,2 раза выше), спящих <6 часов в сутки (риск в 2,9 раза выше), соблюдающих строгие диеты с дефицитом калорий >500 ккал/сут (риск в 3,1 раза выше) и не планирующих восстановительные недели каждые 4-6 недель (риск в 2,6 раза выше).

Компромисс высокочастотных тренировок заключается в необходимости периодизации нагрузки — циклического чередования периодов интенсивных тренировок и восстановления. Оптимальная схема: 3-4 недели прогрессивной нагрузки с увеличением объема или интенсивности на 5-10% еженедельно, затем 1 неделя разгрузки с снижением нагрузки на 40-60% при сохранении интенсивности. Для тех, кто посещает мужские групповые тренировки или парные тренировки для девушек в фитнес-клубе, рекомендуется частота 3-5 занятий в неделю с минимум 1-2 днями полного отдыха.

Профилактика переутомления требует мониторинга восстановления через объективные показатели: измерение базальной ЧСС каждое утро (повышение на 5-8 уд/мин — сигнал недовосстановления), ведение тренировочного дневника с оценкой самочувствия по 10-балльной шкале (снижение оценки на 2-3 балла 3 дня подряд — сигнал к разгрузке), контроль сна 7-9 часов в сутки с засыпанием до 23:00 для оптимального синтеза гормона роста, адекватное питание с профицитом калорий +200-500 ккал/сут при интенсивных тренировках, белок 1,6-2,2 г/кг/сут, углеводы 4-7 г/кг/сут и включение активного восстановления — легкая ходьба, стретчинг и растяжка, плавание, массаж в дни отдыха для ускорения выведения метаболитов и восстановления мышечных структур.

Различия между острым утомлением, функциональной перегрузкой и перетренированностью

Острое утомление развивается в течение одной тренировки или 1-2 дней интенсивных нагрузок, проявляется снижением силы на 10-30%, мышечной болью (крепатура 24-72 часа), восстанавливается за 1-3 дня, не требует медицинского вмешательства. Функциональная перегрузка (functional overreaching) — запланированное кратковременное (1-2 недели) превышение восстановительных возможностей, приводящее к временному снижению работоспособности на 5-15%, но после 5-14 дней восстановления происходит суперкомпенсация с повышением показателей на 3-8% выше исходных. Используется профессиональными атлетами для достижения пиковой формы. Нефункциональная перегрузка (non-functional overreaching) — непреднамеренное перенапряжение длительностью 2-4 недели, снижение работоспособности на 10-25%, требует 2-6 недель восстановления без гарантии суперкомпенсации. Перетренированность (overtraining syndrome) — тяжелое дезадаптационное состояние длительностью >1 месяц, падение производительности на 20-40%, системные нарушения (гормональные, иммунные, неврологические), требует 2-12 месяцев лечения с полным прекращением тренировок на 4-8 недель.

При появлении признаков перетренированности необходимо немедленно снизить нагрузку на 50-70% на 1-2 недели, увеличить длительность сна до 8-10 часов в сутки, обеспечить профицит калорий +300-600 ккал/сут, исключить высокоинтенсивные тренировки, заменив их на низкоинтенсивные активности (ходьба, йога, плавание), проконсультироваться с врачом спортивной медицины для анализа биомаркеров (кортизол, тестостерон, КФК, общий анализ крови) и при необходимости взять полный отдых от тренировок на 2-4 недели для восстановления центральной нервной системы и гормонального баланса.

Накопление метаболитов и их влияние на самочувствие

Метаболиты — продукты обмена веществ, накапливающиеся в мышцах и крови во время интенсивных тренировок, включают лактат (молочную кислоту), неорганический фосфат (Pi), ионы водорода (H⁺), аммиак (NH₃) и аденозиндифосфат (АДФ). Их концентрация возрастает в 5-20 раз выше базовых значений при высокоинтенсивных нагрузках, вызывая метаболический ацидоз, нарушение сократительной функции мышц, центральную усталость и головокружение через прямое влияние на нервную систему и церебральный метаболизм.

Лактат образуется в результате анаэробного гликолиза со скоростью 0,5-2,0 ммоль/л/мин при интенсивности >75% VO₂max. В покое концентрация лактата в крови составляет 0,5-1,5 ммоль/л, при умеренной нагрузке повышается до 2-4 ммоль/л, при высокоинтенсивной — до 8-15 ммоль/л, при максимальной (спринт, ВИИТ) — до 15-25 ммоль/л. Порог лактата (ПАНО) — интенсивность, при которой накопление превышает утилизацию — составляет 70-85% VO₂max у тренированных и 55-70% у нетренированных. Лактат сам по себе не токсичен, но его накопление сопровождается высвобождением ионов водорода (H⁺), снижающих pH крови с 7,35-7,45 до 7,0-7,2 (метаболический ацидоз), что подавляет ключевые ферменты гликолиза на 40-60% и снижает чувствительность мышечных волокон к кальцию, уменьшая силу сокращений на 20-35%.

Неорганический фосфат (Pi) высвобождается при гидролизе АТФ и креатинфосфата, накапливаясь в мышечных волокнах с 5-10 ммоль/кг до 30-50 ммоль/кг при истощающей нагрузке. Pi связывается с кальцием в саркоплазматическом ретикулуме, снижая доступность Ca⁺ для сократительных белков на 30-50% и уменьшая силу генерации на 25-40%. Исследования 2018 года показали: Pi непосредственно подавляет силу мышечных сокращений на молекулярном уровне, замедляя скорость перехода миозиновых головок из слабосвязанного в сильносвязанное состояние на 35-45%.

| Метаболит | Норма (покой) | При интенсивной нагрузке | Механизм влияния | Симптомы накопления |

|---|---|---|---|---|

| Лактат | 0,5-1,5 ммоль/л | 15-25 ммоль/л | Ацидоз, ингибирование гликолиза | Жжение мышц, тошнота, головокружение |

| Ионы H⁺ (pH) | 7,35-7,45 | 7,0-7,2 | Снижение чувствительности к Ca⁺ | Слабость, гипервентиляция, дезориентация |

| Неорганический фосфат (Pi) | 5-10 ммоль/кг мышцы | 30-50 ммоль/кг | Связывание Ca⁺, подавление миозина | Мышечная слабость, тремор |

| Аммиак (NH₃) | 15-50 мкмоль/л | 100-300 мкмоль/л | Нейротоксичность, астроцитарный отек | Головокружение, спутанность, тошнота |

| АДФ/АМФ | Низкий | Высокий (↑в 10-20 раз) | Сигнал энергодефицита | Центральная усталость, апатия |

Аммиак образуется при дезаминировании аминокислот и распаде пуриновых нуклеотидов (АМФ → инозинмонофосфат + NH₃) со скоростью, возрастающей в 5-10 раз при высокоинтенсивных нагрузках. Концентрация аммиака в крови повышается с 15-50 мкмоль/л до 100-300 мкмоль/л, проникая через гематоэнцефалический барьер и оказывая прямой нейротоксический эффект. В астроцитах мозга аммиак связывается с глутаматом, образуя глутамин, что снижает доступность глутамата — ключевого возбуждающего нейротрансмиттера — на 20-30%. Одновременно аммиак нарушает работу Na⁺/K⁺-АТФазы нейронов, вызывая внутриклеточный отек астроцитов, повышение внутричерепного давления на 5-15 мм рт.ст. и проявляющийся головокружением, тошнотой, спутанностью сознания и нарушением координации.

Исследование элитных велосипедистов (2017) показало: после 60-минутной гонки на время при 90-95% VO₂max концентрация аммиака в крови достигала 180-250 мкмоль/л, коррелируя с ухудшением когнитивных тестов на 25-35% и субъективным ощущением головокружения у 62% участников. Прием аспартата магния и орнитина (6-12 г/сутки) снижал накопление аммиака на 15-25% и улучшал переносимость нагрузок.

Цена интенсивных тренировок заключается в кумулятивном эффекте метаболитов. При многоповторных подходах или длительных высокоинтенсивных интервалах метаболиты не успевают полностью элиминироваться между сетами (период полувыведения лактата 15-25 минут, Pi 10-15 минут, аммиака 30-60 минут), что приводит к прогрессивному накоплению. После 4-6 подходов приседаний до отказа pH в квадрицепсе падает до 6,8-7,0, концентрация Pi возрастает в 8-12 раз, аммиака — в 6-10 раз, что создает критическую метаболическую среду, подавляющую не только мышечную функцию, но и центральную нервную регуляцию через афферентные сигналы от метаборецепторов III и IV типа в мышцах.

Скорость утилизации метаболитов зависит от типа восстановления. Пассивное восстановление (сидя/лежа) удаляет лактат со скоростью 0,3-0,5 ммоль/л/мин, pH нормализуется за 30-60 минут, Pi — за 20-40 минут. Активное восстановление (легкая ходьба, езда на велосипеде 30-40% VO₂max) ускоряет клиренс лактата в 2-3 раза до 0,8-1,2 ммоль/л/мин через усиление кровотока в работающих мышцах (100-150 мл/100г/мин против 20-40 мл/100г/мин в покое) и окислительное удаление лактата в медленных мышечных волокнах и сердце. При занятиях в студиях фитнеса и растяжки 5-10 минут активной заминки снижают постнагрузочную концентрацию лактата на 30-50% и сокращают время восстановления на 20-35%.

Роль метаболитов в мышечной гипертрофии и механизме "метаболического стресса"

Парадокс метаболитов заключается в их двойной роли: они вызывают острую усталость и дискомфорт, но одновременно служат мощным анаболическим стимулом. Накопление лактата, H⁺ и Pi активирует метаборефлекс — повышение симпатической активности и секреции анаболических гормонов (гормона роста на 300-800%, тестостерона на 15-30%, IGF-1 на 20-40%). Метаболический ацидоз стимулирует клеточный отек миоцитов через накопление осмотически активных веществ, что активирует mTOR-сигнальный путь и запускает синтез белка. Исследования показали: тренировки с ограничением кровотока (BFR), создающие экстремальное накопление метаболитов при низких весах (20-30% от 1ПМ), индуцируют гипертрофию, сопоставимую с традиционными тренировками с весами 70-85% от 1ПМ. Оптимальный баланс: метаболический стресс в пределах pH 6,9-7,1 стимулирует рост, падение pH <6,8 вызывает избыточное повреждение и замедляет восстановление на 30-50%.

Профилактика избыточного накопления метаболитов включает адекватные паузы между подходами (2-3 минуты при силовых, 1-2 минуты при гипертрофийных тренировках), активное восстановление в паузах (легкая ходьба вместо статичного отдыха), контроль интенсивности через ЧСС и субъективное восприятие нагрузки (RPE), прием бикарбоната натрия 0,3 г/кг за 60-90 минут до тренировки для буферизации ацидоза (повышает pH на 0,05-0,10, улучшает производительность на 2-5% при нагрузках 1-10 минут), обеспечение достаточной углеводной загрузки для минимизации аммиакогенеза из аминокислот и включение гуараны или кофеина 3-6 мг/кг для снижения восприятия усталости на 10-15% через антагонизм с аденозиновыми рецепторами.

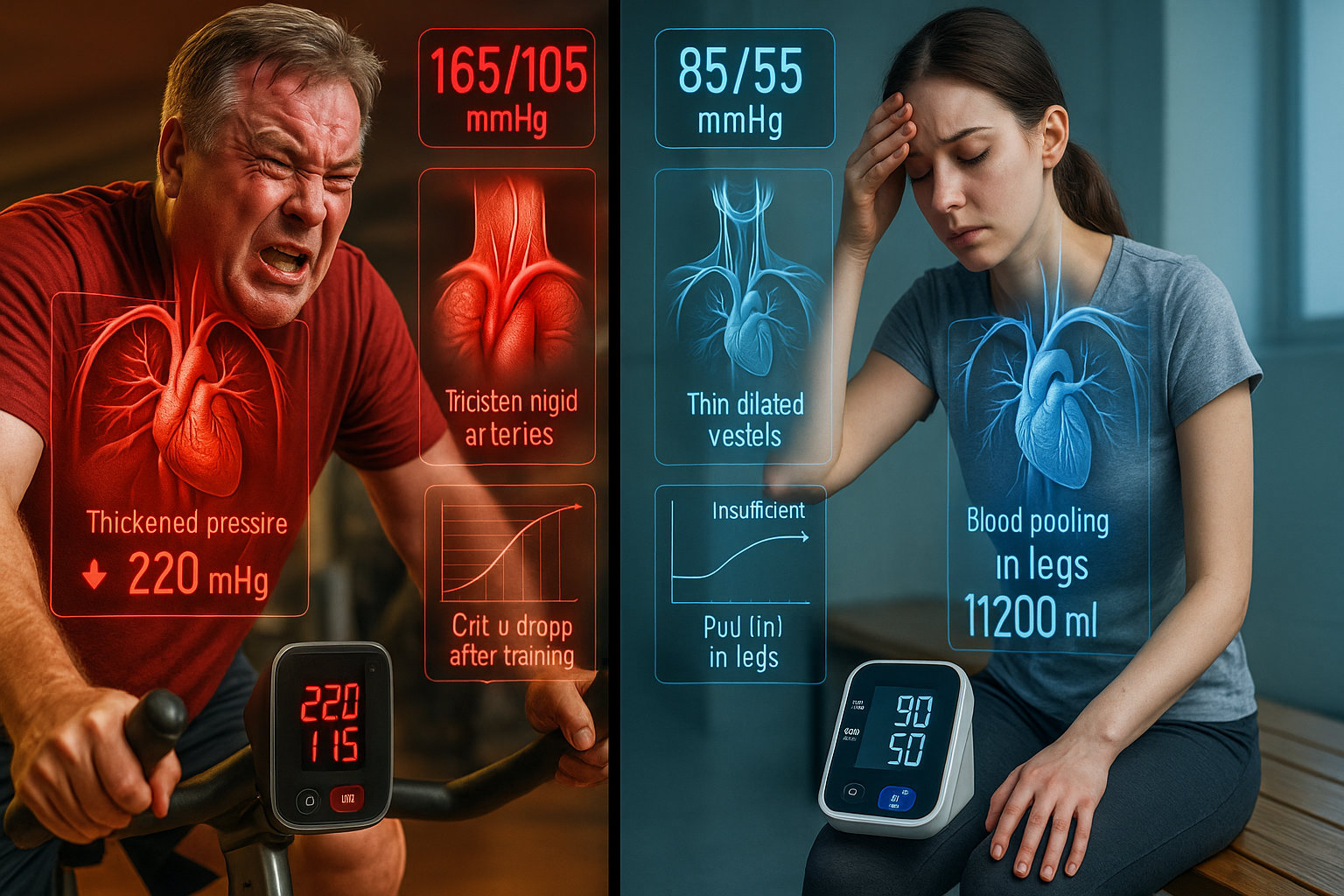

Артериальная гипертензия и гипотензия: как исходное давление влияет на реакцию

Артериальная гипертензия (АГ) — хроническое повышение артериального давления ≥140/90 мм рт.ст. — и артериальная гипотензия (систолическое <90 мм рт.ст. или диастолическое <60 мм рт.ст.) изменяют гемодинамический ответ на физические нагрузки, повышая риск головокружения в 2,5-4,5 раза по сравнению с нормотензивными лицами. При АГ наблюдается избыточный прирост систолического давления на 40-80 мм рт.ст. при нагрузке (против нормы 20-40 мм рт.ст.), при гипотензии — недостаточный прирост или парадоксальное падение на 10-25 мм рт.ст., что нарушает церебральную ауторегуляцию и провоцирует ишемию мозга.

Физиологический механизм различается между двумя состояниями. При гипертензии хронически повышенное давление вызывает структурное ремоделирование церебральных артерий — утолщение медии на 20-40%, гипертрофию гладкомышечных клеток, снижение эластичности сосудистой стенки на 30-50%. Диапазон церебральной ауторегуляции смещается вправо: нижняя граница повышается с 60 мм рт.ст. до 80-100 мм рт.ст., верхняя — со 150 мм рт.ст. до 180-200 мм рт.ст. Это создает парадоксальную ситуацию: при резком падении давления после тренировки (постнагрузочная гипотензия на 20-30 мм рт.ст.) систолическое давление может упасть до 100-110 мм рт.ст., что у гипертоника оказывается ниже нижнего порога ауторегуляции, провоцируя церебральную гипоперфузию, головокружение и риск обморока.

При гипотензии базальное низкое давление (85-100/50-60 мм рт.ст.) ограничивает резерв компенсаторного повышения давления при нагрузке. Барорефлекс работает на пределе возможностей: максимальная вазоконстрикция уже активирована в покое, симпатический тонус повышен на 30-50%, но этого недостаточно для адекватного прироста давления. При переходе из горизонтального в вертикальное положение после тренировки гравитационное депонирование крови 500-800 мл не компенсируется, систолическое давление падает на 20-35 мм рт.ст., церебральный кровоток снижается на 25-40%, что вызывает пресинкопальное состояние (предобморок) у 35-50% лиц с конституциональной гипотензией.

| Состояние | Базальное АД | Прирост при нагрузке | Постнагрузочная динамика | Риск головокружения |

|---|---|---|---|---|

| Нормотензия | 110-130/70-85 мм рт.ст. | САД ↑ на 20-40 мм рт.ст. | Снижение на 5-15 мм рт.ст. | Базовый (10-15%) |

| Гипертензия 1 ст. | 140-159/90-99 мм рт.ст. | САД ↑ на 40-60 мм рт.ст. | Снижение на 20-35 мм рт.ст. | Повышен в 2,5 раза (25-40%) |

| Гипертензия 2-3 ст. | ≥160/100 мм рт.ст. | САД ↑ на 60-100 мм рт.ст. | Снижение на 30-50 мм рт.ст. | Повышен в 4,0 раза (40-60%) |

| Гипотензия | <90/60 мм рт.ст. | САД ↑ на 10-20 мм рт.ст. | Снижение на 15-30 мм рт.ст. | Повышен в 3,5 раза (35-50%) |

Феномен постнагрузочной гипотензии (ПНГ) наиболее выражен у гипертоников: систолическое давление снижается на 10-50 мм рт.ст. в течение 30-120 минут после тренировки, сохраняясь 4-12 часов. Механизм включает периферическую вазодилатацию (сопротивление сосудов падает на 20-35%), снижение симпатической активности на 15-30% после прекращения нагрузки, уменьшение объема плазмы на 5-12% из-за потоотделения и транссудации жидкости в интерстиций, снижение барорефлекторной чувствительности на 20-40% из-за утомления. У гипертоников с исходным давлением 160/100 мм рт.ст. ПНГ может снизить его до 110-120/70-80 мм рт.ст., что субъективно ощущается как критическое падение и проявляется головокружением, слабостью, потемнением в глазах.

Компромисс заключается в том, что ПНГ обладает терапевтическим эффектом у гипертоников: систематические аэробные тренировки средней интенсивности (60-75% VO₂max) 3-5 раз в неделю по 30-60 минут снижают базальное давление на 5-15/3-10 мм рт.ст. через 8-12 недель. Однако в острый период после тренировки риск синкопе повышается, требуя соблюдения мер предосторожности. Исследование 2019 года показало: у 72% гипертоников, не принимающих антигипертензивные препараты, развивается клинически значимая ПНГ (>20 мм рт.ст.) после 45 минут бега при 70% VO₂max, а 18% испытывали предобморочные состояния в первые 10 минут после остановки.

Антигипертензивные препараты модифицируют гемодинамический ответ на тренировки. Бета-блокаторы ограничивают максимальную ЧСС на 20-30 уд/мин, снижают сердечный выброс на 15-25% и усугубляют постнагрузочную гипотензию на 5-10 мм рт.ст. Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II минимально влияют на гемодинамику при нагрузке. Диуретики повышают риск дегидратационного головокружения в 2-3 раза через дополнительное снижение объема плазмы на 3-8%.

Практические рекомендации для гипертоников при занятиях в женских фитнес-клубах или на Lower Body тренировках: начинать с низкой интенсивности 50-60% VO₂max, постепенно прогрессируя на 5-10% каждые 2-3 недели, избегать изометрических упражнений (планка >1 минуты, статические удержания), которые повышают давление на 30-60 мм рт.ст., не задерживать дыхание (маневр Вальсальвы противопоказан), проводить активную заминку 10-15 минут с постепенным снижением интенсивности, избегать резкого перехода в вертикальное положение (вставать медленно, через промежуточное сидячее положение 30-60 секунд), контролировать АД до и через 5-10 минут после тренировки, обеспечить адекватную гидратацию 400-600 мл жидкости за 30 минут до и 150-250 мл каждые 15 минут во время нагрузки.

При гипотензии рекомендации включают преимущественно горизонтальные или сидячие упражнения в начале тренировки (велоэргометр, гребной тренажер), постепенный переход к вертикальным положениям через 10-15 минут после начала, использование компрессионного трикотажа (гольфы, чулки 15-20 мм рт.ст.) для уменьшения венозного депонирования на 30-40%, увеличение потребления соли до 5-7 г/сутки (при отсутствии противопоказаний) для повышения объема плазмы на 200-400 мл, прием кофеина 100-200 мг за 30-60 минут до тренировки для повышения базального давления на 5-10 мм рт.ст., тренировки в прохладное время суток (утро) для минимизации вазодилатации, избегание длительных статических нагрузок в вертикальном положении и обязательное горизонтальное положение на 2-3 минуты при появлении первых признаков головокружения.

Механизм "белого халата" и "маскированной" гипертензии при тренировках

Гипертензия белого халата — феномен повышения АД на 20-40 мм рт.ст. в медицинских учреждениях при нормальных значениях дома — встречается у 15-30% пациентов. При тренировках эти люди демонстрируют избыточный прирост давления на 50-80 мм рт.ст. из-за повышенной реактивности симпатической нервной системы, что создает риск сердечно-сосудистых осложнений. Напротив, маскированная гипертензия — нормальное давление в покое при измерении, но повышение >140/90 мм рт.ст. при нагрузке или в течение дня — выявляется только через амбулаторное мониторирование (СМАД). Эти лица имеют в 2-3 раза выше риск инфаркта и инсульта при интенсивных тренировках. Суточное мониторирование АД перед началом занятий рекомендуется лицам >40 лет с семейным анамнезом гипертензии, избыточным весом (ИМТ >27) или метаболическим синдромом.

Автономная дисфункция и нарушения нервной регуляции при нагрузках

Автономная (вегетативная) нервная система (АНС) регулирует адаптацию сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам через симпатический (активация при стрессе) и парасимпатический (восстановление в покое) отделы. Автономная дисфункция — нарушение баланса АНС с доминированием одного отдела или снижением общей реактивности — встречается у 15-25% занимающихся фитнесом и проявляется неадекватным приростом ЧСС при нагрузке (<70% от расчетного максимума), замедленным восстановлением ЧСС (<12 уд/мин за первую минуту после прекращения), ортостатической непереносимостью, постуральной тахикардией и головокружением при смене положения тела.

Основные формы автономной дисфункции включают синдром постуральной ортостатической тахикардии (POTS) — прирост ЧСС ≥30 уд/мин (или ≥40 уд/мин у подростков) в течение 10 минут стояния без падения давления, встречается у 0,2-1% населения, преимущественно у молодых женщин 15-50 лет. При POTS барорефлекс функционирует, но венозный возврат критически снижен из-за избыточного депонирования крови в нижних конечностях (>1000-1500 мл против нормы 500-800 мл), что компенсируется чрезмерной тахикардией 100-140 уд/мин в положении стоя. Физические нагрузки провоцируют декомпенсацию: после тренировки тахикардия сохраняется 30-90 минут, сопровождаясь головокружением, предобморочными состояниями (у 70-85% пациентов), тремором, тошнотой.

Нейрогенная ортостатическая гипотензия (НОГ) — падение систолического давления ≥20 мм рт.ст. или диастолического ≥10 мм рт.ст. в течение 3 минут стояния из-за недостаточной симпатической вазоконстрикции. Распространенность 5-30% в зависимости от возраста (у лиц >65 лет достигает 20-30%). Механизм связан с повреждением периферических симпатических нервов, дегенерацией симпатических ганглиев, снижением синтеза норадреналина на 40-70%. При нагрузках НОГ усугубляется: вазодилатация работающих мышц не компенсируется вазоконстрикцией неактивных регионов, давление падает на 30-50 мм рт.ст. после тренировки, церебральный кровоток снижается на 35-50%, провоцируя обмороки у 40-60% пациентов.

- Вариабельность сердечного ритма (ВСР)

- Колебания интервалов R-R на ЭКГ, отражающие баланс АНС. Высокая ВСР (SDNN >80 мс) указывает на здоровую АНС, низкая (<50 мс) — на дисфункцию, перетренированность или высокий риск внезапной смерти.

- Ортостатическая проба

- Диагностический тест: измерение ЧСС и АД в горизонтальном положении после 5 минут покоя, затем в вертикальном на 1, 3, 5, 10 минутах. Прирост ЧСС >30 уд/мин или падение САД >20 мм рт.ст. — критерии дисфункции.

Факторы риска автономной дисфункции при тренировках включают перетренированность (хроническое превышение нагрузки снижает парасимпатический тонус на 30-50%, повышает базальную ЧСС на 5-12 уд/мин, снижает ВСР на 20-40%), дегидратацию (потеря >2% массы тела снижает объем плазмы на 5-12%, уменьшая преднагрузку сердца и провоцируя компенсаторную тахикардию), длительное пребывание в постели >3-7 дней (детренированность сердечно-сосудистой системы, снижение объема плазмы на 10-20%, атрофия венозного тонуса), сахарный диабет с автономной нейропатией (у 20-40% пациентов с диабетом >10 лет), дефицит витамина B12 <200 пг/мл (демиелинизация периферических нервов), болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, амилоидоз.

| Состояние | ЧСС покой | Прирост ЧСС при стоянии | Изменение АД | Головокружение после нагрузки |

|---|---|---|---|---|

| Норма | 60-80 уд/мин | +5-15 уд/мин | -5 до +10 мм рт.ст. | Редко (5-10%) |

| POTS | 70-90 уд/мин | +30-50 уд/мин | Стабильное или ↑ | Часто (70-85%) |

| Нейрогенная ОГ | 65-85 уд/мин | +5-10 уд/мин (недостаточный) | ↓ на 20-50 мм рт.ст. | Очень часто (60-80%) |

| Перетренированность | 65-90 уд/мин (+5-12) | +15-25 уд/мин | ↓ на 10-25 мм рт.ст. | Умеренно (30-50%) |

Диагностика автономной дисфункции включает ортостатическую пробу (активную и пассивную на тилт-столе), анализ вариабельности сердечного ритма (24-часовое Холтеровское мониторирование с расчетом SDNN, RMSSD, LF/HF соотношения), пробу Вальсальвы (выдох в манометр 40 мм рт.ст. на 15 секунд с оценкой изменений ЧСС и АД в 4 фазах), тест глубокого дыхания (6 циклов вдох-выдох в минуту с расчетом разницы максимальной и минимальной ЧСС >15 уд/мин — норма), холодовую прессорную пробу (рука в ледяной воде 0-4°C на 1 минуту, прирост АД >15 мм рт.ст. — норма). Лицам с подозрением на дисфункцию перед началом абонемента в фитнес-клуб рекомендуется консультация кардиолога и невролога.

Метаанализ 47 исследований (2020) показал: умеренные аэробные тренировки 3-4 раза в неделю по 30-45 минут при 60-70% VO₂max в течение 12-16 недель улучшают функцию АНС у пациентов с дисфункцией: ВСР увеличивается на 15-35%, базальная ЧСС снижается на 5-10 уд/мин, ортостатическая толерантность повышается на 20-40%. Однако высокоинтенсивные тренировки (>80% VO₂max) или избыточный объем (>6 часов/неделю) усугубляют дисфункцию на 10-20%.

Цена игнорирования автономной дисфункции — прогрессирование до тяжелых форм с частыми обмороками (2-5 эпизодов в месяц), травмами при падениях (у 40-60% пациентов с рецидивирующими синкопе), снижением качества жизни, ограничением трудоспособности. У 15-25% лиц с нелеченой дисфункцией развиваются депрессивные и тревожные расстройства из-за страха обмороков. Систематические тренировки под контролем специалиста обращают дисфункцию у 60-75% пациентов за 3-6 месяцев.

Специфические тренировочные протоколы для автономной дисфункции при POTS: начинать с горизонтальных/полугоризонтальных упражнений (велосипед лежа, гребля, плавание) 3-4 раза в неделю по 20-30 минут при 50-60% VO₂max, постепенно переходить к вертикальным положениям через 4-6 недель, увеличивать длительность на 5-10 минут каждые 2 недели, добавлять силовые упражнения для нижней части тела (приседания, выпады, жим ногами) для улучшения венозного возврата через мышечно-венозную помпу, носить компрессионный трикотаж 20-30 мм рт.ст. во время тренировок, увеличить потребление жидкости до 2,5-3,5 л/сутки и соли до 6-10 г/сутки для повышения объема плазмы на 10-20%. При НОГ дополнительно применять мидодрин 2,5-10 мг за 30 минут до тренировки (альфа-агонист, повышающий периферическое сопротивление на 15-25%) и флудрокортизон 0,1-0,2 мг/сутки (минералокортикоид для задержки натрия и воды) под контролем врача.

Связь автономной дисфункции с синдромом хронической усталости и Long COVID

Автономная дисфункция — ключевой компонент синдрома хронической усталости (СХУ/ME/CFS), встречающийся у 70-90% пациентов. Характерна постнагрузочная усталость (PEM) — ухудшение состояния на 24-72 часа после минимальной физической или когнитивной нагрузки, сопровождающееся тахикардией, головокружением, когнитивной дисфункцией. После пандемии COVID-19 частота автономной дисфункции возросла: у 25-50% переболевших развивается Long COVID с дизавтономией, проявляющейся POTS-подобными симптомами, ортостатической непереносимостью, хронической усталостью. Исследования показали: вирус SARS-CoV-2 поражает симпатические ганглии и вызывает аутоиммунное повреждение постганглионарных нейронов через антитела к α3-никотиновым ацетилхолиновым и β1/β2-адренергическим рецепторам. Реабилитационные протоколы для Long COVID требуют крайне постепенного увеличения нагрузки (на 5-10% каждые 2-4 недели) с избеганием порога PEM, ориентируясь на субъективную переносимость и ЧСС (не превышать 60% от расчетного максимума в первые 3-6 месяцев).

Профилактика автономной дисфункции при занятиях на хатха-йоге или силовой йоге включает акцент на дыхательные техники (пранаяма), которые балансируют АНС через активацию парасимпатического отдела, избегание длительных перевернутых поз (стойка на голове >2-3 минут) у лиц с ортостатической непереносимостью, постепенные переходы между положениями (горизонтальное → сидя → стоя с паузами 10-20 секунд), практику медитации и релаксации (Шавасана 10-15 минут) для снижения симпатического тонуса и регулярный мониторинг ЧСС и субъективного состояния с коррекцией нагрузки при появлении признаков перенапряжения АНС.

Атеросклероз сосудов мозга: компромисс между кровотоком и потребностью в кислороде

Атеросклероз церебральных артерий — хроническое заболевание, характеризующееся формированием атеросклеротических бляшек на внутренней стенке мозговых сосудов, которые сужают просвет артерий на 30-70% и снижают церебральный кровоток на 20-50%. При физических нагрузках мозг увеличивает потребность в кислороде на 10-25%, но стенозированные сосуды не могут адекватно расширяться, создавая дисбаланс между доставкой и потреблением кислорода, что проявляется головокружением, когнитивными нарушениями и риском транзиторной ишемической атаки у 25-40% пациентов с выраженным атеросклерозом.

Механизм развития атеросклероза включает три последовательные стадии. Стадия I (липидные полоски, 20-40 лет) — накопление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в субэндотелиальном пространстве артерий, их окисление свободными радикалами и поглощение макрофагами с образованием пенистых клеток. Толщина интимы увеличивается на 0,1-0,3 мм, но клинических симптомов нет. Стадия II (фиброзные бляшки, 40-60 лет) — пролиферация гладкомышечных клеток, синтез коллагена и эластина, формирование плотной фиброзной капсулы с липидным ядром. Стеноз 30-50%, снижение церебрального кровотока на 10-20%, появление симптомов при физической или эмоциональной нагрузке. Стадия III (осложненные бляшки, >60 лет) — кальцификация, изъязвление, тромбоз, стеноз >70%, критическое снижение кровотока на 40-60%, высокий риск инсульта.

Компромисс церебральной гемодинамики при атеросклерозе заключается в истощении резерва вазодилатации. В норме мозговые артерии могут расширяться на 40-60% от базового диаметра при повышении метаболической активности, увеличивая кровоток в 2-3 раза. При атеросклерозе ригидные стенки сосудов с кальцифицированными бляшками теряют эластичность, диапазон вазодилатации сокращается до 10-20%, максимальный прирост кровотока ограничивается 1,2-1,5 раза. Исследование транскраниальной допплерографии (2019) показало: у пациентов с каротидным стенозом >50% церебральный сосудистый резерв снижается на 35-55%, что коррелирует с частотой головокружений при тренировках (встречается у 40-65% против 10-15% в контрольной группе).

| Степень стеноза | Сужение просвета | Снижение кровотока | Симптомы при нагрузке | Риск ТИА/инсульта |

|---|---|---|---|---|

| Легкая | 30-49% | 10-20% | Редко (у 15-25%) | 1-2% в год |

| Умеренная | 50-69% | 20-40% | Часто (у 40-60%) | 3-5% в год |

| Тяжелая | 70-89% | 40-60% | Очень часто (у 65-85%) | 8-15% в год |

| Критическая | ≥90% | 60-80% | Постоянно (у 90-100%) | 15-30% в год |

Факторы риска ускоренного прогрессирования атеросклероза включают гиперлипидемию (общий холестерин >5,2 ммоль/л, ЛПНП >3,0 ммоль/л ускоряют рост бляшек на 0,1-0,3 мм/год), артериальную гипертензию (каждые +10 мм рт.ст. систолического давления повышают риск на 20-30%), сахарный диабет (гипергликемия >7 ммоль/л ускоряет атерогенез в 2-4 раза через гликирование белков и окислительный стресс), курение (10-15 лет стажа увеличивают толщину интимы-медии на 15-25%), ожирение (ИМТ >30 повышает риск в 1,8 раза), низкую физическую активность (<150 минут умеренной нагрузки в неделю), хроническое воспаление (С-реактивный белок >3 мг/л удваивает риск), возраст (каждое десятилетие после 40 лет повышает риск на 30-50%).