Саркоплазматический ретикулум и гипертрофия: что это и как работает

Саркоплазматический ретикулум — это мембранная система мышечной клетки, которая регулирует концентрацию ионов кальция и запускает механизм сокращения, а гипертрофия представляет собой увеличение объема мышечных волокон за счет роста сократительных белков (миофибриллярный тип) или несократительных структур саркоплазмы (саркоплазматический тип). В покоящейся мышце концентрация свободного кальция составляет менее 10⁻ М, тогда как внутри саркоплазматического ретикулума она достигает 10⁻ М — разница в 10000 раз обеспечивает мгновенный выброс кальция при стимуляции. Понимание механизмов работы ретикулума и типов гипертрофии позволяет целенаправленно управлять тренировочным процессом для развития силы или увеличения мышечной массы.

Что такое саркоплазматический ретикулум и зачем он мышечной клетке

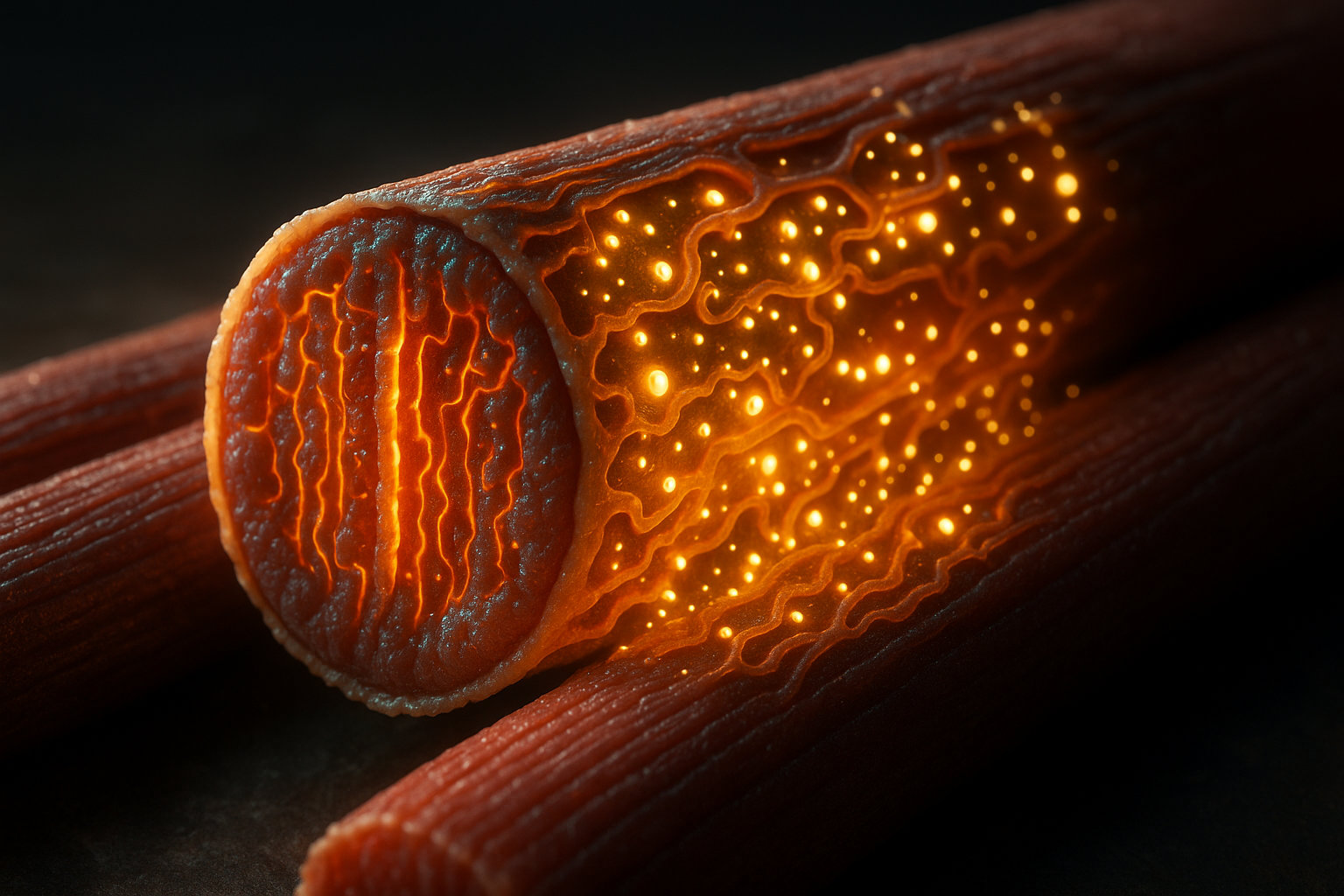

Саркоплазматический ретикулум (СР) — это специализированная мембранная органелла мышечных клеток, главная функция которой заключается в хранении и контролируемом высвобождении ионов кальция для запуска мышечного сокращения. Это своего рода внутриклеточный резервуар, который окружает каждую сократительную единицу мышцы подобно кружевной манжете.

Открытие этой структуры произошло в 1901 году, когда итальянский гистолог Эмилио Вератти впервые обнаружил тончайшую сеть в мышечном волокне с помощью специальных методов окрашивания. Однако полное понимание строения и функций саркоплазматического ретикулума стало возможным только в середине XX века с изобретением электронного микроскопа, который позволил увидеть детали структуры размером до нескольких нанометров.

Концентрация ионов кальция внутри мышечной клетки в состоянии покоя поддерживается в 100 000 раз ниже, чем во внеклеточной жидкости. Этот огромный градиент концентрации создает саркоплазматический ретикулум, что позволяет мгновенно увеличивать уровень кальция в цитоплазме при необходимости сокращения.

Основная биологическая роль саркоплазматического ретикулума состоит в решении фундаментальной задачи: обеспечении быстрого и контролируемого перехода мышцы из состояния покоя в состояние сокращения и обратно. Чтобы понять важность этой системы, можно провести аналогию с гидравлическим прессом. Представьте, что кальций — это рабочая жидкость, которая приводит в действие механизм сокращения. СР работает как резервуар высокого давления, который может мгновенно выпустить эту жидкость в нужный момент, а затем быстро откачать ее обратно, возвращая систему в исходное состояние.

В покоящейся мышечной клетке концентрация свободных ионов кальция в саркоплазме (цитоплазме мышечной клетки) составляет менее 10-7 моль на литр (М). В то же время внутри саркоплазматического ретикулума концентрация кальция достигает 10-3 М — разница составляет 10 000 раз. Эта разница не случайна: слишком высокий уровень кальция в цитоплазме токсичен для клетки, поскольку приводит к кальцификации митохондрий и других внутриклеточных структур, что в конечном итоге вызывает гибель клетки.

Почему именно кальций используется для запуска сокращения

Ионы кальция обладают уникальными химическими свойствами, которые делают их идеальными сигнальными молекулами в клетке. Во-первых, кальций имеет два положительных заряда, что позволяет ему образовывать прочные связи с белками. Во-вторых, ионный радиус кальция обеспечивает высокую избирательность связывания с определенными белками. В-третьих, клетка может легко создать значительный градиент концентрации кальция между внутренним и внешним пространством, что критично для быстрой сигнализации. Альтернативные ионы, такие как магний, не обладают таким сочетанием свойств для выполнения роли вторичного посредника в мышечном сокращении.

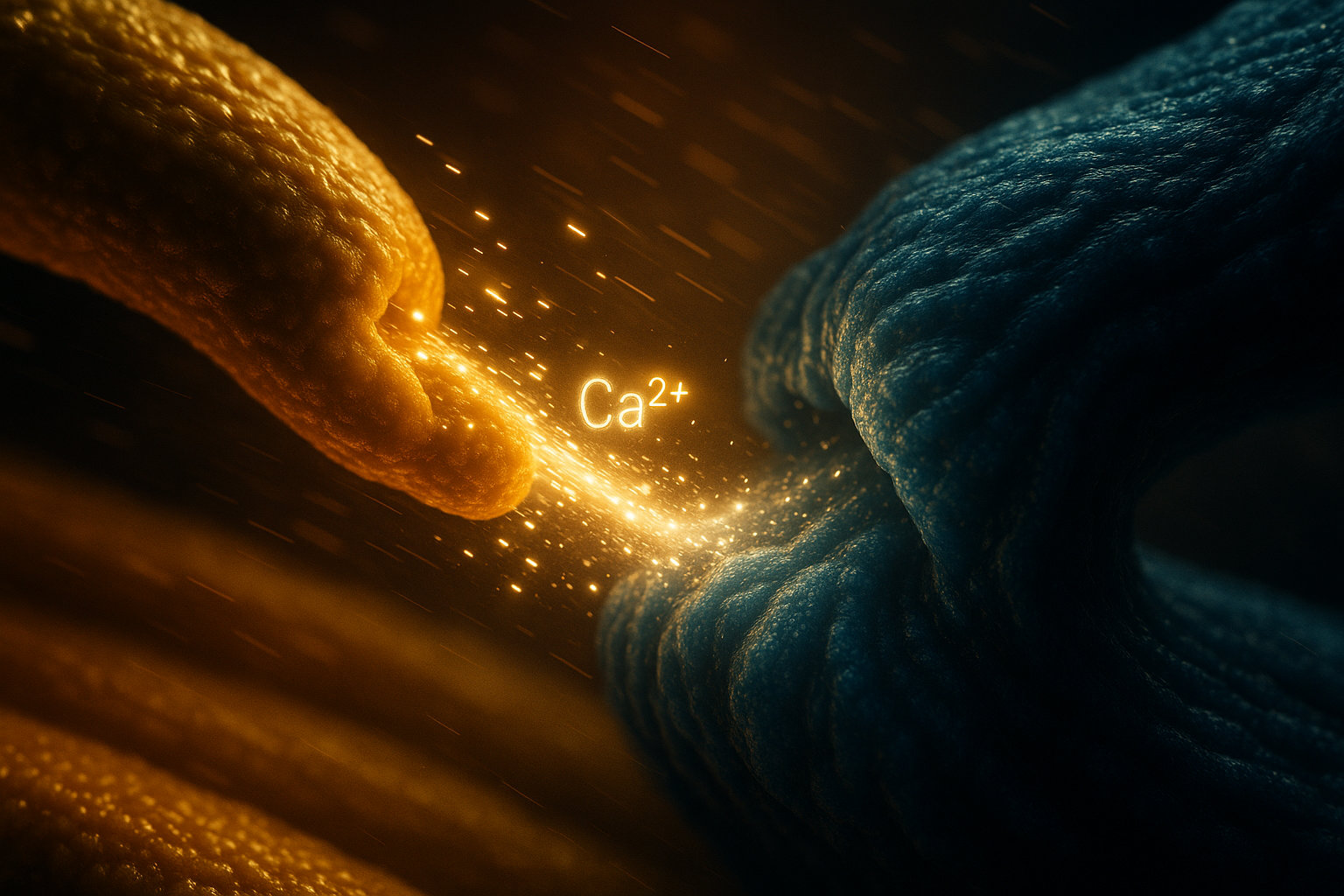

Саркоплазматический ретикулум выполняет три критические функции в мышечной клетке. Первая — активное накопление и концентрирование ионов кальция из цитоплазмы с помощью специальных кальциевых насосов (Ca2+-АТФаз), которые используют энергию АТФ. Вторая — хранение накопленного кальция в связанном состоянии с помощью специального белка кальсеквестрина, который может связывать до 50 ионов кальция на одну молекулу благодаря высокому содержанию отрицательно заряженных аминокислот. Третья — контролируемое высвобождение кальция в ответ на электрический сигнал, поступающий от нервной системы.

Цена отсутствия или повреждения саркоплазматического ретикулума крайне высока. При повреждении мембран СР происходит неконтролируемый выброс кальция в саркоплазму, что активирует ферменты-протеазы, разрушающие мышечные белки. Это один из механизмов повреждения мышечных волокон при интенсивных эксцентрических нагрузках или при некоторых мышечных дистрофиях. Восстановление поврежденного СР требует синтеза новых мембранных компонентов и белков, что занимает от 48 до 72 часов — именно поэтому отсроченная мышечная боль после тренировки может длиться несколько дней.

Структура саркоплазматического ретикулума: от терминальных цистерн до T-трубочек

Саркоплазматический ретикулум представляет собой трехмерную сеть взаимосвязанных мембранных трубочек и мешочков, которые опутывают каждую миофибриллу мышечного волокна. Архитектура этой системы напоминает кружевной чулок, натянутый на сократительный аппарат мышцы, где каждая миофибрилла имеет свою собственную оболочку из СР.

Структурно саркоплазматический ретикулум делится на два функционально различных компонента. Продольные элементы (L-канальцы) — это тонкие трубочки диаметром 30-60 нанометров, которые идут параллельно миофибриллам и соединяются между собой, образуя непрерывную сеть. Эти элементы занимают основной объем СР и содержат высокую концентрацию кальциевых насосов (Ca2+-АТФаз), которые активно закачивают кальций обратно в ретикулум после сокращения. Второй компонент — терминальные цистерны (конечные цистерны) — это расширенные участки ретикулума диаметром до 100-200 нанометров, которые располагаются в строго определенных местах вдоль миофибриллы.

| Компонент структуры | Размер | Локализация | Основная функция |

|---|---|---|---|

| Продольные элементы (L-канальцы) | 30-60 нм | Вдоль миофибрилл | Обратный захват Ca2+ из цитоплазмы |

| Терминальные цистерны | 100-200 нм | В области Z-дисков (сердечная мышца) или на границе A-I полос (скелетная мышца) | Хранение и высвобождение Ca2+ |

| T-трубочки | 20-450 нм | Перпендикулярно миофибриллам | Проведение электрического сигнала вглубь волокна |

Терминальные цистерны содержат внутри себя белок кальсеквестрин в высокой концентрации (до 40 миллимоль на литр внутреннего объема), что позволяет хранить огромное количество ионов кальция в относительно небольшом пространстве. На мембране цистерн располагаются рианодиновые рецепторы — крупные белковые комплексы, которые формируют кальциевые каналы и служат точками выхода кальция в саркоплазму при активации.

Критически важным элементом архитектуры является система T-трубочек (поперечных трубочек) — это не часть саркоплазматического ретикулума, а впячивания наружной клеточной мембраны (сарколеммы), которые проникают вглубь мышечного волокна. T-трубочки были впервые описаны в 1897 году, когда исследователи ввели чернила в сердечную мышцу и обнаружили, что красящее вещество проникает внутрь клетки по определенным каналам. Эти структуры располагаются перпендикулярно или под углом к миофибриллам и доходят до самого центра мышечного волокна.

Скорость проведения потенциала действия вдоль T-трубочек составляет около 2 метров в секунду, что позволяет электрическому сигналу достичь центральных миофибрилл мышечного волокна диаметром 100 микрометров менее чем за 50 микросекунд.

Терминальные цистерны саркоплазматического ретикулума и T-трубочки образуют функциональные комплексы, которые различаются в зависимости от типа мышцы. В скелетных мышцах формируются триады — структуры, где одна T-трубочка расположена между двумя терминальными цистернами СР. Расстояние между мембраной T-трубочки и мембраной цистерны составляет всего 12-15 нанометров — это критично для быстрого взаимодействия белков. В сердечной мышце обычно формируются диады — комплексы из одной T-трубочки и одной терминальной цистерны.

Мембрана T-трубочек насыщена специализированными белками: кальциевыми каналами L-типа, натрий-кальциевыми обменниками, кальциевыми АТФазами и β-адренорецепторами. Концентрация кальциевых каналов L-типа в T-трубочках в 3-5 раз выше, чем в остальной части клеточной мембраны. Эта высокая плотность каналов обеспечивает эффективное электромеханическое сопряжение — процесс преобразования электрического сигнала в механическое сокращение.

Различия в организации триад и диад: компромисс между скоростью и точностью

Скелетные мышцы используют триадную организацию, где кальциевые каналы L-типа на T-трубочке физически связаны с рианодиновыми рецепторами на СР через белковые мостики. Это обеспечивает сверхбыструю активацию без необходимости входа кальция извне — механическое взаимодействие белков запускает открытие рианодиновых рецепторов напрямую. Цена этого решения — меньшая гибкость регуляции. Сердечная мышца использует диады с механизмом кальций-индуцированного выхода кальция: небольшое количество кальция входит через L-каналы и запускает массивный выброс из СР. Это медленнее на 5-10 миллисекунд, но позволяет тонко регулировать силу сокращения в зависимости от потребностей организма.

Структурная организация СР не статична — она адаптируется к функциональным требованиям. При регулярных тренировках на выносливость объем саркоплазматического ретикулума может увеличиваться на 15-25% за счет синтеза дополнительных мембран и белков. Это увеличение коррелирует с повышением способности мышцы к повторным сокращениям, поскольку больший объем СР означает более эффективное удаление кальция из саркоплазмы и более быстрое расслабление мышцы между сокращениями.

Как саркоплазматический ретикулум управляет концентрацией кальция

Управление концентрацией кальция саркоплазматическим ретикулумом представляет собой двухфазный процесс: быструю фазу высвобождения и медленную фазу обратного захвата. Система работает как прецизионный дозатор, способный за миллисекунды изменить концентрацию кальция в саркоплазме в 100-1000 раз и затем вернуть ее к исходному уровню.

Процесс высвобождения кальция начинается с прихода потенциала действия по T-трубочке. Деполяризация мембраны T-трубочки активирует кальциевые каналы L-типа (дигидропиридиновые рецепторы), которые изменяют свою конформацию в течение 1-2 миллисекунд. В скелетных мышцах эти каналы механически связаны с рианодиновыми рецепторами на мембране терминальных цистерн через специальные белковые мостики. Конформационное изменение L-канала передается непосредственно на рианодиновый рецептор, открывая его без необходимости входа кальция извне.

Открытие рианодиновых рецепторов запускает массивный выброс ионов кальция из терминальных цистерн. Скорость выхода кальция через один открытый канал составляет около 10 миллионов ионов в секунду. Учитывая, что в одной терминальной цистерне может находиться несколько сотен рианодиновых рецепторов, суммарный поток кальция достигает колоссальных значений. За 5-10 миллисекунд концентрация свободного кальция в пространстве между тонкими и толстыми филаментами миофибриллы возрастает с базовых 10-7 М до пиковых 10-5 - 10-4 М — увеличение в 100-1000 раз.

Саркоплазматический ретикулум скелетной мышцы содержит около 90% всех мембранных Ca2+-АТФаз в организме. Эти молекулярные насосы способны переносить до 70% всей клеточной энергии АТФ в высокоактивных мышечных волокнах во время интенсивной работы.

Обратный захват кальция из саркоплазмы обратно в саркоплазматический ретикулум осуществляется Ca2+-АТФазами саркоплазматического ретикулума (SERCA — Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase). Эти молекулярные насосы составляют до 80% всех мембранных белков продольных элементов СР — самая высокая концентрация одного типа белка среди всех известных биологических мембран. Каждый насос способен транспортировать 2 иона кальция за один цикл работы, расходуя при этом одну молекулу АТФ.

Механизм работы SERCA включает несколько конформационных состояний. На стороне, обращенной к саркоплазме, насос связывает два иона кальция с высоким сродством. Гидролиз АТФ приводит к фосфорилированию белка и изменению его конформации, при котором кальций-связывающие сайты переориентируются в просвет СР, а сродство к кальцию снижается. Ионы кальция высвобождаются внутрь ретикулума, где немедленно связываются с кальсеквестрином. Дефосфорилирование белка возвращает его в исходную конформацию, готовую к новому циклу. Полный цикл занимает около 10-20 миллисекунд при комнатной температуре и 5-10 миллисекунд при температуре тела человека.

| Этап процесса | Ключевые белки | Временная шкала | Энергетическая цена |

|---|---|---|---|

| Высвобождение Ca2+ | Рианодиновые рецепторы (RyR) | 5-10 миллисекунд | Не требует АТФ (пассивный процесс) |

| Обратный захват Ca2+ | SERCA-насосы | 50-200 миллисекунд | 1 АТФ на 2 иона Ca2+ |

| Хранение Ca2+ в СР | Кальсеквестрин | Постоянно | Не требует энергии |

Регуляция активности SERCA осуществляется небольшим белком фосфоламбаном, который в дефосфорилированном состоянии ингибирует насос, снижая его сродство к кальцию. При стимуляции β-адренорецепторов (например, адреналином во время стресса) фосфоламбан фосфорилируется протеинкиназой А, что снимает ингибирование и увеличивает скорость обратного захвата кальция в 2-3 раза. Этот механизм объясняет, почему сердце бьется быстрее и сильнее при выбросе адреналина — ускорение удаления кальция позволяет мышце быстрее расслабляться между сокращениями.

Эффективность системы контроля кальция определяет физиологические возможности мышцы. В быстрых гликолитических волокнах (тип IIx) плотность SERCA-насосов на 40-60% выше, чем в медленных окислительных волокнах (тип I), что обеспечивает быстрое расслабление и возможность работать с высокой частотой сокращений. Однако эта адаптация имеет цену: высокая активность SERCA потребляет огромное количество АТФ. При интенсивной работе быстрых волокон до 30-40% всей произведенной АТФ расходуется исключительно на работу кальциевых насосов, а не на само сокращение.

Почему мышца не может сокращаться бесконечно быстро

Теоретический предел частоты сокращений определяется скоростью работы SERCA-насосов. Даже если нервная система посылает импульсы с очень высокой частотой, мышца не сможет полностью расслабиться между сокращениями, если кальций не будет удален из саркоплазмы. У человека максимальная частота полностью разделенных сокращений составляет около 10-15 сокращений в секунду для самых быстрых мышц. При более высоких частотах стимуляции происходит суммация сокращений и развивается тетанус — состояние непрерывного сокращения. Интересно, что у некоторых специализированных мышц, например, у певчих птиц (syrinx) или у гремучих змей (мышцы погремушки), эволюция создала экстремально высокую плотность SERCA и модифицированные изоформы этого фермента, позволяющие достигать частоты до 100-200 сокращений в секунду.

При физической тренировке адаптация системы контроля кальция происходит по-разному в зависимости от типа нагрузки. Тренировки на выносливость увеличивают общий объем саркоплазматического ретикулума на 15-25% и повышают экспрессию SERCA, что улучшает способность мышцы к длительной работе. Силовые тренировки с максимальными весами меньше влияют на плотность SERCA, но могут изменять соотношение изоформ этого фермента в сторону более быстрых вариантов, что ускоряет релаксацию между повторениями с тяжелыми весами.

Роль ионов кальция в механизме мышечного сокращения

Ионы кальция выполняют функцию молекулярного переключателя, который запускает процесс сокращения мышцы: при повышении концентрации Ca2+ с 10-7 М до 10-5 М кальций связывается с белком тропонином С, что снимает блокировку с активных центров актина и позволяет головкам миозина прикрепиться к нему. Без кальция мышечное сокращение физически невозможно, даже если в клетке есть достаточно энергии в виде АТФ.

В состоянии покоя тонкие актиновые филаменты мышечного волокна блокированы для взаимодействия с миозином специальным белковым комплексом. Тропомиозин — длинная белковая нить, которая располагается в желобке между двумя спиральными цепями актина и физически закрывает участки связывания миозина. Этот механизм можно сравнить с защитной крышкой на розетке — пока крышка закрыта, контакт невозможен, даже если вилка находится рядом.

На тропомиозине через каждые 38,5 нанометров располагается еще один белок — тропонин, который состоит из трех субъединиц с различными функциями. Тропонин Т (TnT) прикрепляет весь комплекс к тропомиозину, тропонин I (TnI) в отсутствие кальция усиливает связывание тропомиозина с актином и блокирует миозин-связывающие сайты, а тропонин С (TnC) содержит четыре участка связывания ионов кальция и служит кальциевым сенсором системы.

При концентрации свободного кальция 10-7 М мышечное волокно генерирует нулевую силу. При повышении до 10-6 М сила сокращения составляет около 50% от максимальной, а при 10-5 М достигается 100% силы. Такая чувствительность позволяет тонко регулировать силу сокращения изменением концентрации кальция всего в 10-100 раз.

Когда ионы кальция выходят из саркоплазматического ретикулума, они связываются с тропонином С в течение 1-2 миллисекунд. Присоединение двух ионов кальция к TnC вызывает конформационные изменения во всем тропонин-тропомиозиновом комплексе. Тропонин I ослабляет свою связь с актином, а тропомиозин смещается глубже в желобок между актиновыми цепями — примерно на 1-1,5 нанометра. Этого небольшого смещения достаточно, чтобы открыть участки связывания для головок миозина.

После открытия активных центров начинается циклическое взаимодействие миозина с актином, известное как перекрестный мостиковый цикл. Головка миозина, на которой уже находится АТФ в гидролизованной форме (АДФ и неорганический фосфат), прикрепляется к открытому участку актина. Это вызывает высвобождение фосфата и конформационное изменение головки миозина — рабочий ход, при котором актиновый филамент смещается относительно миозинового на 10-12 нанометров. После этого отсоединяется АДФ, и на его место связывается новая молекула АТФ, что заставляет головку миозина отсоединиться от актина.

| Этап цикла | Конформация миозина | Связанные нуклеотиды | Длительность (мс) |

|---|---|---|---|

| Присоединение к актину | Слабосвязанное состояние | АДФ + Pi (фосфат) | 1-2 |

| Рабочий ход (смещение актина) | Сильносвязанное состояние | АДФ (после высвобождения Pi) | 5-10 |

| Отсоединение от актина | Несвязанное состояние | АТФ | 0,1-0,5 |

| Гидролиз АТФ и возврат | Готовность к новому циклу | АДФ + Pi | 2-5 |

Один полный цикл взаимодействия миозина с актином при температуре тела человека занимает около 10-20 миллисекунд в быстрых мышечных волокнах и 50-100 миллисекунд в медленных волокнах. За это время генерируется сила примерно 3-5 пиконьютонов на одну миозиновую головку. Учитывая, что в одном толстом филаменте содержится около 300 молекул миозина (600 головок), а в одной миофибрилле — тысячи толстых филаментов, суммарная сила становится достаточной для движения конечностей и перемещения тела.

Почему для расслабления мышцы нужна энергия АТФ

Распространенное заблуждение состоит в том, что энергия нужна только для сокращения мышцы. В действительности для отсоединения миозина от актина также требуется АТФ. В отсутствие АТФ головки миозина остаются прикрепленными к актину в так называемом состоянии rigor (от лат. "жесткость"). Именно это состояние наблюдается при трупном окоченении (rigor mortis): после смерти прекращается синтез АТФ, существующие запасы быстро истощаются, и мышцы застывают в жестком состоянии. Через 48-72 часа начинается распад белков, и окоченение проходит. Этот факт подчеркивает, что АТФ нужна не только для совершения работы (рабочего хода миозина), но и для разъединения актин-миозинового комплекса, что позволяет мышце расслабиться.

Регуляция чувствительности мышечных волокон к кальцию может изменяться в зависимости от физиологических условий. При снижении pH (накоплении молочной кислоты во время интенсивной работы) сродство тропонина С к кальцию уменьшается на 20-30%, что означает необходимость более высокой концентрации кальция для достижения той же силы сокращения. Это один из механизмов мышечного утомления при высокоинтенсивных нагрузках. Температура также влияет на систему: при охлаждении мышцы на 10°C скорость присоединения и отсоединения кальция от тропонина замедляется примерно в 2-3 раза, что объясняет снижение скорости сокращения холодных мышц.

Интересно, что эволюция создала два разных механизма кальциевой регуляции мышечного сокращения. У позвоночных животных, как описано выше, кальций регулирует сокращение через тонкие актиновые филаменты и тропонин. У большинства беспозвоночных (моллюсков, членистоногих) кальций действует непосредственно на толстые миозиновые филаменты, связываясь с легкими цепями миозина и активируя их. Оба механизма эффективны, но позвоночный вариант обеспечивает более быструю и точную регуляцию благодаря кооперативному эффекту: один тропонин-тропомиозиновый комплекс контролирует сразу семь миозин-связывающих участков на актине.

Почему концентрация кальция в клетке поддерживается в 100000 раз ниже внеклеточной

Концентрация свободного кальция в цитоплазме покоящейся мышечной клетки составляет 10-7 - 10-8 М, тогда как во внеклеточной жидкости она достигает 10-3 М — разница в 10000-100000 раз создает мощный электрохимический градиент, который используется клеткой для быстрой сигнализации. Поддержание низкой концентрации кальция внутри клетки критично для выживания, поскольку избыток кальция запускает каскад токсических реакций, ведущих к гибели клетки.

Основная причина токсичности высоких концентраций кальция связана с тем, что этот ион активирует множество ферментов, которые в нормальных условиях должны находиться в неактивном состоянии. При концентрации выше 10-6 М кальций активирует кальпаины — протеазы, разрушающие цитоскелетные и сократительные белки клетки. Эти ферменты начинают расщеплять белки, необходимые для структурной целостности клетки, что приводит к ее разрушению.

Кроме того, избыточный кальций накапливается в митохондриях — энергетических станциях клетки. Митохондрии обладают способностью поглощать кальций из цитоплазмы, что в норме служит буферной системой. Однако когда концентрация кальция в митохондриях превышает пороговое значение (около 1-2 миллимоль на литр митохондриального матрикса), происходит открытие митохондриальной поры переходной проницаемости. Через эту пору из митохондрий выходят белки, запускающие программу клеточной смерти (апоптоз), и прекращается синтез АТФ.

Экспериментальные данные показывают, что если в мышечной клетке концентрация свободного кальция искусственно поддерживается на уровне 10-5 М (что соответствует пиковому значению при сокращении) в течение более 30 минут, начинается необратимое повреждение клетки. При 10-4 М клетка погибает в течение 5-10 минут.

Огромный градиент концентрации кальция между внешней средой и цитоплазмой создает естественную систему усиления сигнала. Представьте это как плотину, за которой накопилась вода под высоким давлением. Достаточно открыть небольшую заслонку, и мощный поток воды устремится вниз. Аналогично, открытие даже небольшого количества кальциевых каналов в мембране саркоплазматического ретикулума приводит к массивному входу кальция в цитоплазму благодаря огромной разнице концентраций.

Для поддержания низкой концентрации кальция в цитоплазме клетка использует несколько энергозависимых систем. Основную работу выполняют SERCA-насосы саркоплазматического ретикулума, о которых говорилось ранее. Дополнительно работает плазмалеммальная Ca2+-АТФаза (PMCA), которая выкачивает кальций из клетки наружу через поверхностную мембрану. Третья система — натрий-кальциевый обменник (NCX), который использует энергию натриевого градиента для выведения одного иона кальция в обмен на вход трех ионов натрия.

| Система транспорта Ca2+ | Локализация | Скорость работы | Вклад в удаление Ca2+ | Энергетическая цена |

|---|---|---|---|---|

| SERCA-насосы | Мембрана СР | Высокая (100-200 ионов/с на насос) | 70-90% в скелетных мышцах | 1 АТФ на 2 Ca2+ |

| PMCA-насосы | Плазматическая мембрана | Низкая (30-40 ионов/с на насос) | 5-10% | 1 АТФ на 1 Ca2+ |

| NCX-обменник | Плазматическая мембрана | Очень высокая (>1000 ионов/с) | 10-20% (больше в сердце) | Косвенная (через Na+-K+-АТФазу) |

| Митохондрии | Внутри клетки | Переменная | 5-10% (буферная функция) | Не требует АТФ напрямую |

Энергетическая цена поддержания кальциевого градиента огромна. В покоящейся мышце на работу кальциевых насосов тратится около 10-15% всей производимой АТФ, несмотря на то что мышца не сокращается. Во время активной работы эта доля возрастает до 30-40%. Это означает, что примерно треть всей энергии, которую мышца тратит при интенсивном сокращении, идет не на выполнение механической работы, а на поддержание кальциевого гомеостаза.

Компромисс данной системы заключается в следующем: с одной стороны, огромный градиент обеспечивает быстроту и мощность сигнала (мышца может сократиться за миллисекунды), с другой стороны, поддержание этого градиента требует постоянных энергетических затрат даже в покое. Эволюция выбрала этот путь, поскольку способность быстро реагировать на опасность критична для выживания — цена медленной реакции (быть съеденным хищником) намного выше, чем цена постоянных энергетических расходов на кальциевые насосы.

Альтернативные стратегии сигнализации у других организмов

Интересно, что не все организмы используют столь энергозатратную систему кальциевой сигнализации. Некоторые примитивные многоклеточные организмы используют другие ионы для запуска быстрых ответов. Например, у некоторых растений аналогичную роль играют ионы хлора или калия. Однако в эволюции животных кальциевая сигнализация стала доминирующей, вероятно, из-за уникальной способности кальция образовывать высокоспецифичные связи с белками и создавать устойчивые градиенты благодаря низкой растворимости солей кальция с фосфатами и карбонатами, которые могут служить внутриклеточными буферами.

При старении и некоторых патологических состояниях способность клетки поддерживать низкую концентрацию кальция снижается. Экспрессия SERCA-насосов может уменьшаться на 20-40%, что приводит к более медленному расслаблению мышц и снижению их работоспособности. Это один из механизмов возрастного снижения мышечной функции. Регулярные физические тренировки умеренной интенсивности помогают поддерживать экспрессию кальциевых насосов на высоком уровне, что частично компенсирует возрастные изменения.

Что происходит при повреждении саркоплазматического ретикулума

Повреждение мембран саркоплазматического ретикулума приводит к неконтролируемой утечке ионов кальция в цитоплазму и запускает каскад разрушительных процессов в мышечной клетке: концентрация Ca2+ может оставаться повышенной в течение часов вместо миллисекунд, что активирует протеолитические ферменты, разрушающие сократительные белки и клеточные структуры. Это основной механизм повреждения мышц при интенсивных эксцентрических нагрузках, приводящий к отсроченной мышечной боли и временному снижению силовых показателей.

Наиболее уязвимым компонентом саркоплазматического ретикулума являются терминальные цистерны — расширенные участки, где хранится основной запас кальция. При механическом растяжении мышцы во время эксцентрического сокращения (когда мышца удлиняется под нагрузкой, например, при опускании тяжелого веса) мембраны цистерн испытывают повышенное напряжение. Если напряжение превышает прочность мембраны, образуются микроразрывы размером от нескольких до десятков нанометров.

Через эти разрывы кальций начинает поступать в саркоплазму со скоростью, которая превышает возможности SERCA-насосов по его удалению. В результате концентрация свободного кальция в поврежденной области может подняться до 10-5 - 10-4 М и оставаться на этом уровне в течение 30-60 минут вместо нормальных 50-200 миллисекунд. Это кальциевая перегрузка запускает несколько параллельных деструктивных процессов.

Эксперименты с изолированными мышечными волокнами показывают, что повреждение саркоплазматического ретикулума приводит к снижению максимальной силы сокращения на 30-50% в течение первых 24-48 часов. Полное восстановление функции может занимать от 5 до 10 дней в зависимости от степени повреждения.

Первая линия разрушения — активация кальпаинов, кальций-зависимых протеаз, которые разрушают цитоскелетные белки. Кальпаины разрезают белки, соединяющие миофибриллы с сарколеммой (титин, десмин, дистрофин), что нарушает передачу силы от сократительного аппарата к сухожилиям. Особенно страдают Z-диски — структуры, к которым прикрепляются тонкие актиновые филаменты. Электронная микроскопия поврежденных мышц показывает характерную картину размытых, расплывчатых Z-дисков, получившую название Z-линейный стриминг.

Вторая линия повреждения связана с митохондриями. Избыточный кальций поглощается митохондриями, которые пытаются выполнять буферную функцию. Однако их емкость ограничена, и при перегрузке происходит открытие митохондриальной поры переходной проницаемости. Это приводит к набуханию митохондрий, разрушению их мембран и высвобождению проапоптотических факторов. Клетка теряет способность производить достаточное количество АТФ, что еще больше нарушает работу кальциевых насосов и создает порочный круг.

| Стадия повреждения | Временные рамки | Основные процессы | Клинические проявления |

|---|---|---|---|

| Острая фаза | 0-6 часов после нагрузки | Разрыв мембран СР, утечка Ca2+, активация кальпаинов | Минимальная боль, небольшое снижение силы (10-20%) |

| Воспалительная фаза | 6-48 часов | Инфильтрация нейтрофилов, выработка свободных радикалов, отек | Отсроченная мышечная боль (DOMS), снижение силы на 30-50% |

| Регенеративная фаза | 2-5 дней | Активация сателлитных клеток, синтез новых белков СР | Постепенное снижение боли, восстановление силы |

| Ремоделирование | 5-14 дней | Укрепление структур, адаптация к нагрузке | Полное восстановление функции, эффект повторной тренировки (repeated bout effect) |

Третий механизм повреждения — воспалительная реакция. Поврежденные мышечные волокна выделяют сигнальные молекулы (цитокины, хемокины), которые привлекают клетки иммунной системы — нейтрофилы и макрофаги. Эти клетки проникают в мышечную ткань в течение 6-24 часов после повреждения и начинают вырабатывать активные формы кислорода и протеолитические ферменты для очистки поврежденных структур. Именно эта воспалительная фаза является основной причиной отсроченной мышечной боли (DOMS — Delayed Onset Muscle Soreness), которая достигает пика через 24-48 часов после тренировки.

Интересный феномен, связанный с повреждением саркоплазматического ретикулума, — эффект повторной тренировки (repeated bout effect). После первого эпизода повреждающей нагрузки мышца становится более устойчивой к последующим аналогичным нагрузкам в течение 6-8 недель. Механизмы этой адаптации включают увеличение прочности мембран СР за счет изменения липидного состава, повышение экспрессии белков теплового шока (HSP), которые защищают клеточные структуры от повреждений, и улучшение системы репарации мембран.

Практические рекомендации для минимизации повреждений СР при тренировках

Чтобы снизить риск серьезного повреждения саркоплазматического ретикулума при тренировках, особенно при освоении новых упражнений или возвращении после перерыва, рекомендуется использовать принцип постепенной прогрессии. В первой тренировке с новым движением или после длительного перерыва используйте нагрузку не более 50-60% от максимальной и ограничьте объем эксцентрических повторений. Через 7-10 дней, когда пройдет адаптация, можно безопасно увеличивать нагрузку. Адекватное потребление белка (1,6-2,2 г на кг массы тела) и достаточный сон (7-9 часов) критичны для восстановления поврежденных структур. Прием антиоксидантов в высоких дозах непосредственно после тренировки может парадоксально замедлить адаптацию, поскольку умеренный окислительный стресс служит сигналом для запуска восстановительных процессов.

В некоторых патологических состояниях повреждение саркоплазматического ретикулума становится хроническим. При мышечных дистрофиях (например, дистрофии Дюшенна) генетические дефекты белков, связывающих сарколемму с цитоскелетом, приводят к повторяющимся разрывам мембран при каждом сокращении. Это вызывает постоянную кальциевую перегрузку и прогрессирующую дегенерацию мышечных волокон. При злокачественной гипертермии — редком наследственном заболевании — мутация рианодиновых рецепторов приводит к их спонтанному открытию при воздействии некоторых анестетиков, что вызывает массивный и неконтролируемый выброс кальция из СР, тяжелое повреждение мышц и может привести к летальному исходу без экстренного лечения.

Восстановление поврежденного саркоплазматического ретикулума требует синтеза новых мембранных липидов и белков, что является энергозатратным процессом. Клетка активирует экспрессию генов, кодирующих SERCA, рианодиновые рецепторы, кальсеквестрин и другие компоненты СР. Скорость синтеза составляет примерно 2-5% от общего пула белков СР в сутки, что объясняет, почему полное функциональное восстановление после серьезного повреждения занимает от 5 до 10 дней.

Гипертрофия скелетных мышц: определение и базовые механизмы

Гипертрофия скелетных мышц (от греч. hyper — больше и trophe — питание) — это адаптационное увеличение объема или массы мышечной ткани в ответ на систематические физические нагрузки, которое происходит за счет увеличения поперечного сечения отдельных мышечных волокон без изменения их количества. Этот процесс представляет собой результат длительного превышения скорости синтеза мышечных белков над скоростью их распада, что приводит к накоплению белковой массы в мышечных клетках.

Гипертрофия является медленным процессом — измеримые изменения в объеме мышц становятся заметными только через 6-8 недель регулярных тренировок. Исследования показывают, что прирост мышечной массы у нетренированных людей может составлять 0,5-1,5 килограмма в месяц в первые три месяца тренировок, но затем эта скорость замедляется до 0,25-0,5 килограмма в месяц. У опытных атлетов годовой прирост мышечной массы редко превышает 2-3 килограмма чистой мышечной ткани.

Максимальный теоретический потенциал мышечной гипертрофии у человека ограничен генетическими факторами. У мужчин без использования фармакологии максимальный индекс мышечной массы (отношение мышечной массы к росту в квадрате) составляет около 25-27 кг/м, тогда как у женщин — 21-23 кг/м. Превышение этих значений возможно только при специфических генетических вариациях или применении анаболических стимуляторов.

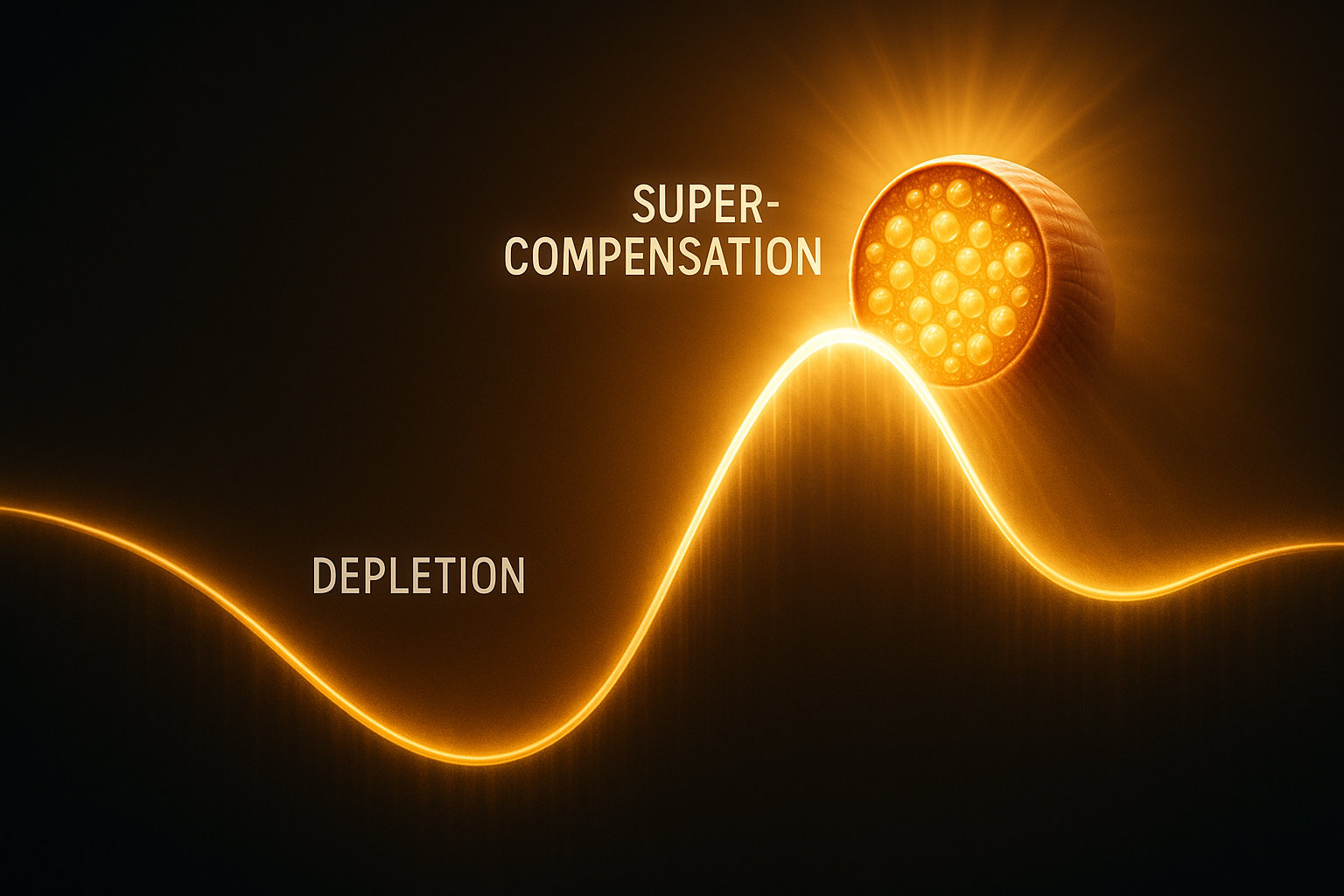

В основе гипертрофии лежит фундаментальный биологический принцип суперкомпенсации — ответной реакции организма на повреждение или стресс. Физическая нагрузка создает три типа стресса для мышечных волокон: механический (натяжение и микроповреждения структур), метаболический (истощение энергетических запасов и накопление продуктов обмена) и гормональный (изменение концентрации анаболических и катаболических гормонов). Эти стрессоры запускают сложный каскад внутриклеточных сигнальных путей, которые в конечном итоге активируют синтез новых белков.

Существует несколько ключевых механизмов, запускающих гипертрофию. Механотрансдукция — процесс, при котором механическая нагрузка на мышечное волокно преобразуется в биохимические сигналы. Белки-сенсоры в мембране и цитоскелете мышечной клетки (интегрины, фокальные адгезионные комплексы, белки Z-дисков) реагируют на растяжение и деформацию, активируя внутриклеточные сигнальные пути. Основной из них — mTOR-путь (mechanistic target of rapamycin), который считается главным регулятором синтеза белка в скелетных мышцах.

Активация mTOR происходит в ответ на три основных стимула: механическую нагрузку на мышечные волокна, доступность аминокислот (особенно лейцина) и повышение уровня анаболических гормонов (инсулина, инсулиноподобного фактора роста-1). Когда mTOR активирован, он запускает трансляцию — процесс сборки новых белковых молекул на рибосомах. Одновременно mTOR подавляет аутофагию — процесс разрушения старых и поврежденных белков, что создает благоприятные условия для накопления белковой массы.

| Механизм гипертрофии | Тип стимула | Временная шкала активации | Вклад в прирост массы |

|---|---|---|---|

| Механическое напряжение | Высокая нагрузка (>65% от 1ПМ), растяжение под нагрузкой | Активация в течение минут, эффект до 48 часов | 40-50% |

| Метаболический стресс | Истощение креатинфосфата, накопление лактата и H+ | Активация в течение секунд, эффект до 24 часов | 25-35% |

| Микроповреждения | Эксцентрические нагрузки, новые движения | Развивается 6-48 часов, эффект до 7-10 дней | 15-25% |

| Гормональный ответ | Повышение тестостерона, гормона роста, IGF-1 | Пик через 15-60 минут, эффект до 24 часов | 10-20% (модулирующая роль) |

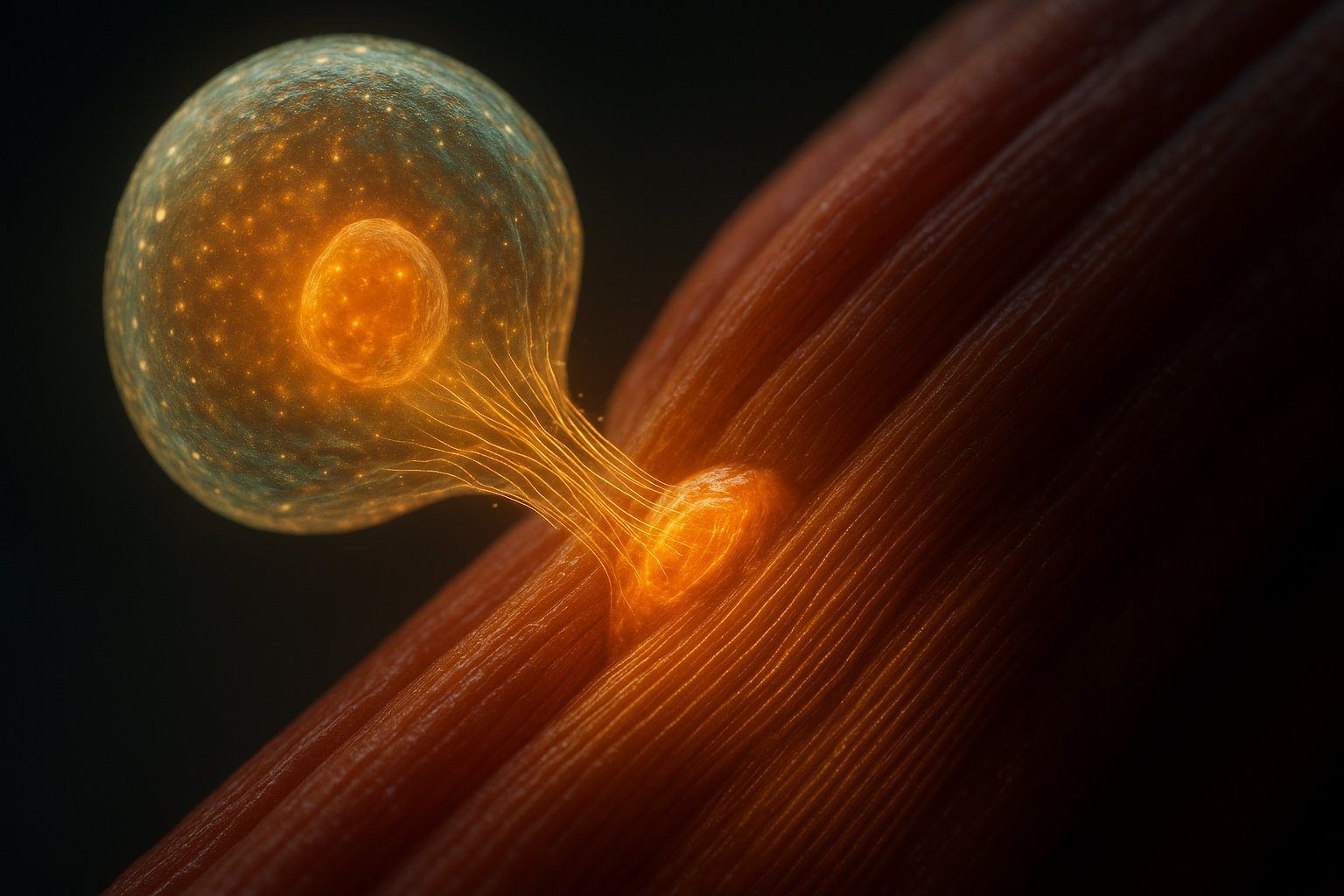

Критическую роль в гипертрофии играют клетки-сателлиты — миогенные стволовые клетки, которые располагаются между базальной мембраной и сарколеммой мышечных волокон. В покое эти клетки находятся в неактивном состоянии, но при повреждении или интенсивной стимуляции мышечного волокна они активируются, начинают делиться и сливаются с существующими волокнами, добавляя свои ядра. Это увеличивает количество миоядер в волокне, что расширяет его способность синтезировать белки — каждое ядро контролирует определенный объем цитоплазмы (миоядерный домен составляет около 2000 мкм).

Компромисс гипертрофии заключается в следующем: увеличение мышечной массы требует значительных энергетических затрат на синтез белков (около 4 молекул АТФ на одну пептидную связь) и повышенного потребления пищевого белка (минимум 1,6-2,2 грамма на килограмм массы тела в сутки). Кроме того, большие мышцы требуют больше кислорода и питательных веществ в состоянии покоя — базальный метаболизм увеличивается примерно на 50-100 килокалорий в сутки на каждый килограмм набранной мышечной массы. Для тех, кто начинает тренировочный путь, персональные тренировки в тренажерном зале помогают освоить правильную технику и построить эффективную программу для достижения гипертрофии.

Историческая эволюция понимания механизмов гипертрофии

До 1960-х годов считалось, что увеличение мышечной массы происходит за счет увеличения количества мышечных волокон (гиперплазия). Однако в 1970-е годы тщательные гистологические исследования на животных и людях показали, что количество волокон практически не меняется после рождения, а рост происходит за счет увеличения диаметра существующих волокон. В 1980-е годы были открыты клетки-сателлиты и их роль в регенерации мышц. В 1990-е годы начались молекулярные исследования сигнальных путей, а в 2000-е годы был детально изучен mTOR-путь, что революционизировало понимание механизмов роста мышц. Современные исследования 2010-2020-х годов показывают, что ограниченная гиперплазия возможна при экстремальных нагрузках (например, у элитных бодибилдеров), но ее вклад в общий прирост массы составляет менее 5%.

Существует три основные гипотезы, объясняющие запуск гипертрофии. Гипотеза механического повреждения предполагает, что микроразрывы сократительных белков и структур цитоскелета при интенсивных нагрузках запускают воспалительный ответ и последующую регенерацию с избыточным восстановлением. Исследования показывают, что даже однократная интенсивная тренировка может привести к повреждению более 80% мышечных волокон в тренируемой группе. Гипотеза метаболического стресса (ацидоза) указывает на то, что накопление лактата, ионов водорода и других метаболитов создает осмотический стресс, вызывающий набухание клеток и активацию анаболических сигнальных путей. Гипотеза гипоксии связывает гипертрофию с временным ограничением кровотока при напряжении мышцы более 60% от максимума, что вызывает накопление гипоксия-индуцируемого фактора-1α (HIF-1α) и активацию компенсаторных механизмов.

Современное понимание гипертрофии предполагает, что все три механизма работают синергетически, а их относительный вклад зависит от параметров тренировки. Тяжелые нагрузки (80-90% от максимума) с небольшим количеством повторений (3-6) создают преимущественно механический стресс. Умеренные нагрузки (65-75%) с средним диапазоном повторений (8-12) обеспечивают баланс механического и метаболического стресса. Легкие нагрузки (30-50%) с высоким количеством повторений (15-30) и ограничением кровотока создают выраженный метаболический стресс при меньшем механическом повреждении.

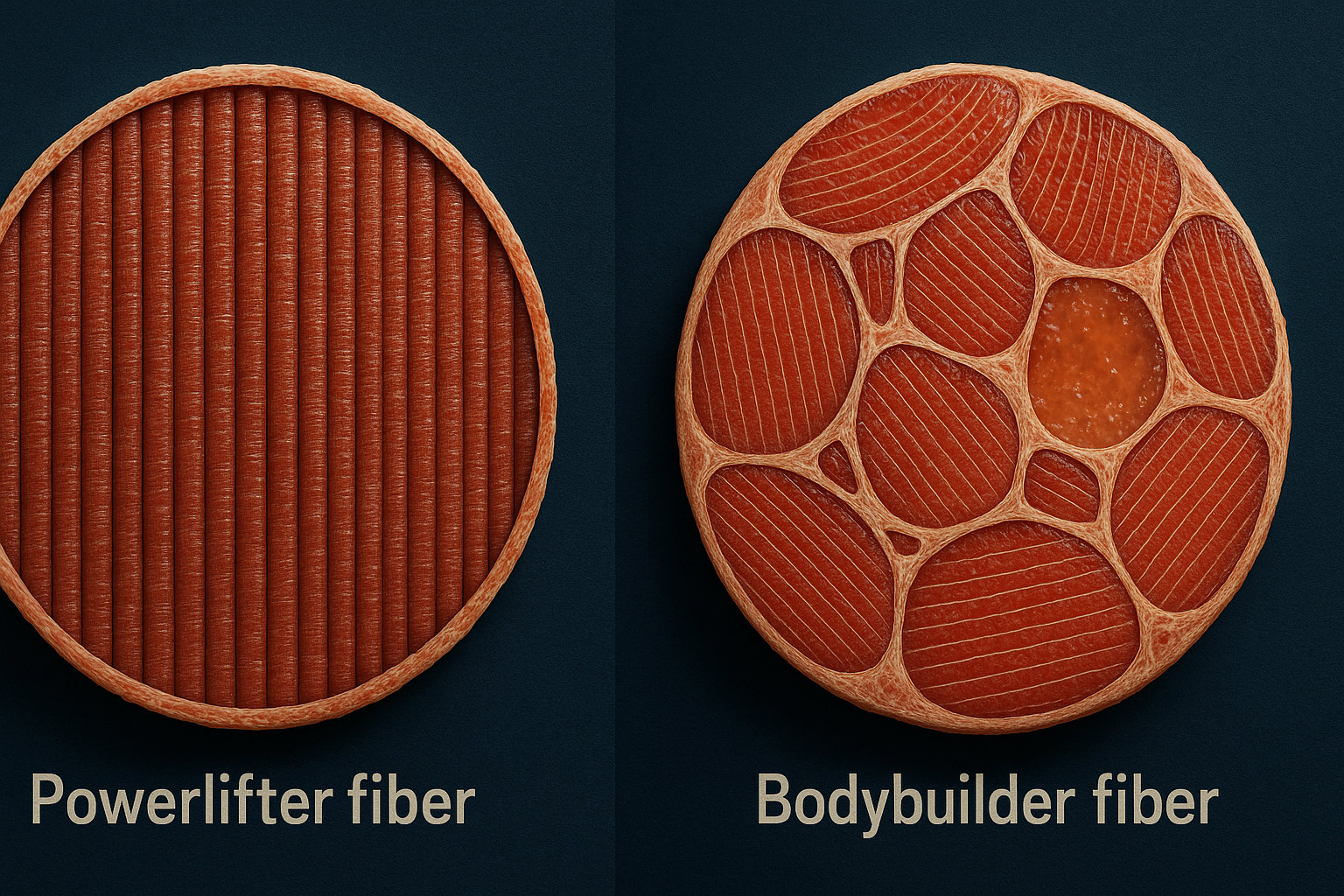

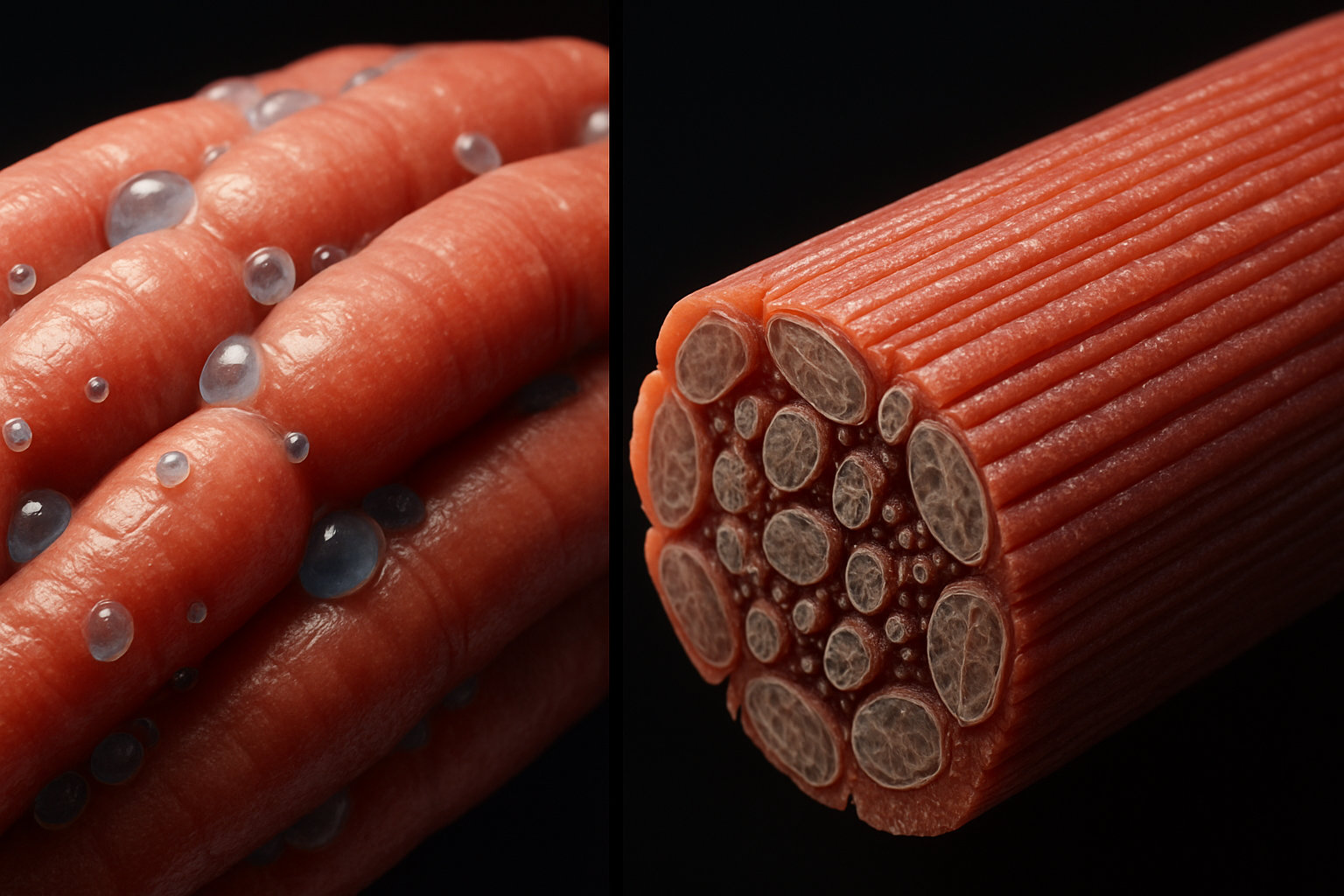

Миофибриллярная гипертрофия — рост за счет сократительных белков

Миофибриллярная гипертрофия — это увеличение объема мышечного волокна за счет роста количества и размера миофибрилл, содержащих сократительные белки актин и миозин, что приводит к прямому увеличению силы мышцы. При этом типе гипертрофии плотность миофибрилл в мышечном волокне возрастает, а относительный объем саркоплазмы (несократительной части клетки) может даже уменьшаться или оставаться постоянным.

Миофибриллярная гипертрофия представляет собой адаптацию к высокоинтенсивным силовым нагрузкам с большими весами и относительно малым количеством повторений. Главным стимулом для этого типа роста является высокое механическое напряжение — произведение силы сокращения на время под нагрузкой. Когда мышечное волокно генерирует силу близкую к максимальной (выше 70-80% от одноповторного максимума), активируются механосенсоры в Z-дисках миофибрилл, которые преобразуют механический сигнал в биохимический каскад.

Ключевые белки, участвующие в механотрансдукции при миофибриллярной гипертрофии, включают тайтин (гигантский белок, соединяющий Z-диск с М-линией и работающий как молекулярная пружина), небулин (белок, определяющий длину тонких филаментов) и комплекс белков костамеров, которые связывают Z-диски с сарколеммой. При высоком механическом напряжении эти белки деформируются, что открывает скрытые сайты связывания для сигнальных молекул и активирует каскад фосфорилирования через киназы семейства MAPK (митоген-активируемые протеинкиназы).

Исследования биопсий мышц пауэрлифтеров и тяжелоатлетов показывают, что у этих атлетов плотность миофибрилл в мышечных волокнах типа II на 15-25% выше, чем у нетренированных людей, а площадь поперечного сечения отдельных миофибрилл увеличена на 20-30%. При этом объем саркоплазмы на единицу объема волокна у силовых атлетов на 10-15% ниже, чем у бодибилдеров.

Процесс сборки новых миофибрилл происходит по принципу строительных лесов. Сначала в саркоплазме образуются небольшие структуры, называемые премиофибриллы или стресс-фибриллы, диаметром 0,1-0,2 микрометра. Они содержат неполностью организованные актиновые и миозиновые филаменты в виде небольших регистров. Эти структуры постепенно встраиваются между существующими миофибриллами и созревают, увеличиваясь в диаметре до 1-2 микрометров — размера зрелой миофибриллы. Весь процесс от начала синтеза белков до формирования полноценной сократительной единицы занимает 7-14 дней.

Синтез сократительных белков регулируется на нескольких уровнях. На уровне транскрипции происходит считывание генов, кодирующих миозин тяжелых цепей (MHC), актин, тропонин и тропомиозин. Этот процесс активируется транскрипционными факторами семейства MEF2 (myocyte enhancer factor 2) и NFAT (nuclear factor of activated T-cells), которые транслоцируются в ядро в ответ на повышение концентрации кальция и активацию кальцинейрина. На уровне трансляции работает mTOR-комплекс 1, который фосфорилирует рибосомальный белок S6K1 и фактор инициации трансляции 4E-BP1, ускоряя сборку белков на рибосомах в 2-3 раза.

| Компонент миофибриллы | Основные белки | Функция | Скорость обновления |

|---|---|---|---|

| Толстые филаменты | Миозин (тяжелые и легкие цепи) | Генерация силы через гидролиз АТФ | 30-45 дней (период полураспада) |

| Тонкие филаменты | Актин, тропонин, тропомиозин | Взаимодействие с миозином, регуляция Ca2+ | 7-14 дней |

| Z-диски | α-актинин, капа-белки, филамин | Закрепление тонких филаментов, передача силы | 14-21 день |

| М-линия | Миомезин, M-протеин | Стабилизация толстых филаментов | 30-60 дней |

| Эластичные элементы | Тайтин, небулин | Пассивная жесткость, регуляция длины | 45-90 дней |

Важным аспектом миофибриллярной гипертрофии является изменение изоформного состава миозина. В скелетных мышцах человека экспрессируются три основные изоформы тяжелых цепей миозина: MHC-I (медленный окислительный тип), MHC-IIA (быстрый окислительно-гликолитический) и MHC-IIX (быстрый гликолитический). Силовые тренировки с тяжелыми весами индуцируют переход волокон от MHC-IIX к MHC-IIA — более медленной, но более выносливой изоформе. Это может показаться парадоксальным, но на самом деле представляет собой оптимизацию: волокна типа IIA генерируют почти такую же максимальную силу, как IIX (разница менее 10%), но при этом обладают в 2-3 раза большей устойчивостью к утомлению благодаря лучшему митохондриальному оснащению.

Прирост силы при миофибриллярной гипертрофии происходит по нескольким причинам. Во-первых, увеличение количества миофибрилл прямо увеличивает число поперечных мостиков, которые могут взаимодействовать с актином одновременно — каждая дополнительная миофибрилла добавляет сотни тысяч потенциальных точек генерации силы. Во-вторых, увеличивается жесткость сухожилий — адаптация, которая позволяет более эффективно передавать генерируемую мышцей силу на кости. В-третьих, происходит улучшение нервно-мышечной координации — повышается частота импульсации мотонейронов и синхронизация активации двигательных единиц.

Количественная связь между площадью поперечного сечения и силой

Теоретически сила мышцы должна быть прямо пропорциональна площади ее физиологического поперечного сечения (PCSA — physiological cross-sectional area). Экспериментальные данные показывают, что скелетные мышцы человека генерируют около 25-35 ньютонов силы на квадратный сантиметр PCSA. Однако связь между гипертрофией и силой не всегда линейна. У начинающих атлетов в первые 6-8 недель тренировок прирост силы на 40-60% происходит за счет нейронных адаптаций (улучшение рекрутирования двигательных единиц) при минимальной гипертрофии. У продвинутых атлетов, наоборот, дальнейший прирост силы почти полностью зависит от гипертрофии — каждый 1% прироста мышечной массы дает примерно 0,5-0,7% прироста максимальной силы. Расхождение объясняется тем, что у опытных спортсменов нейронные факторы уже оптимизированы, и дальнейший прогресс лимитирован исключительно количеством сократительного материала.

Для максимальной стимуляции миофибриллярной гипертрофии оптимальными считаются нагрузки 75-90% от одноповторного максимума с 3-6 повторениями в подходе, отдыхом 2-5 минут между подходами и акцентом на многосуставные базовые упражнения (приседания, становая тяга, жим лежа). Эксцентрическая фаза движения (опускание веса) должна выполняться под контролем в течение 2-4 секунд, что создает высокое механическое напряжение при удлинении мышцы. Частота тренировок для одной мышечной группы — 2-3 раза в неделю с интервалом не менее 48 часов для полного восстановления синтеза белка. Построить такую программу помогут специалисты, которые работают в силовых программах тренировок.

Компромисс миофибриллярной гипертрофии заключается в том, что максимальный прирост сократительных белков требует высоких нагрузок, которые создают значительный стресс для суставов, связок и центральной нервной системы. Тренировки с весами 85-95% от максимума могут выполняться только 2-3 раза в неделю из-за длительного (5-7 дней) восстановления нейромышечной системы. Кроме того, быстрая миофибриллярная гипертрофия без соответствующего увеличения капилляризации может привести к относительному снижению плотности капилляров на единицу мышечной массы, что ухудшает доставку кислорода и питательных веществ при длительной работе.

Саркоплазматическая гипертрофия — увеличение объема несократительных структур

Саркоплазматическая гипертрофия — это увеличение объема мышечного волокна за счет роста несократительных компонентов саркоплазмы: запасов гликогена и креатинфосфата, объема саркоплазматического ретикулума, митохондрий, миоглобина и других белков метаболизма, при этом количество миофибрилл увеличивается в меньшей степени или остается неизменным. Этот тип гипертрофии приводит к увеличению выносливости мышцы и ее способности выполнять повторную работу, но дает меньший прирост максимальной силы на единицу массы.

Главным стимулом для саркоплазматической гипертрофии является метаболический стресс — истощение энергетических субстратов и накопление метаболитов при длительной или высокообъемной работе. Когда мышца выполняет серию сокращений с умеренной интенсивностью (60-75% от максимума) и короткими периодами отдыха (30-90 секунд), запасы креатинфосфата истощаются за 10-15 секунд, концентрация АТФ падает на 30-50%, а концентрация неорганического фосфата и АДФ возрастает в 3-5 раз. Гликоген расщепляется анаэробным путем, что приводит к накоплению лактата и снижению pH с 7,0 до 6,5-6,3.

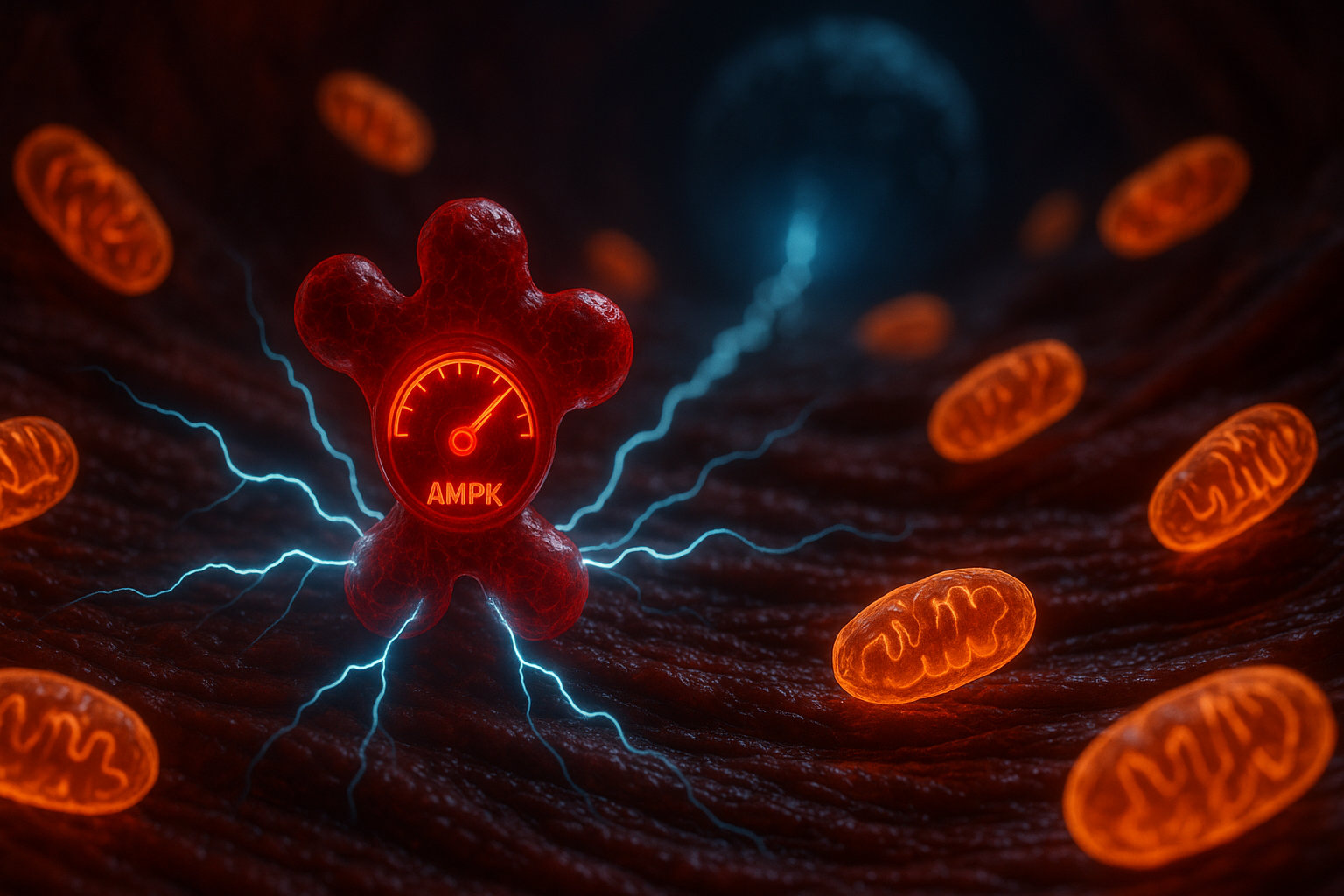

Эти метаболические изменения запускают специфические сигнальные пути. Снижение соотношения АТФ/АМФ активирует AMPK (AMP-activated protein kinase) — энергетический сенсор клетки, который стимулирует процессы, направленные на производство энергии. AMPK увеличивает экспрессию генов митохондриальных белков через коактиватор PGC-1α (peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha), что приводит к росту числа и размера митохондрий — процессу, называемому митохондриальный биогенез. Одновременно AMPK стимулирует синтез белков, участвующих в транспорте глюкозы (GLUT4) и запасании гликогена (гликоген-синтаза).

У бодибилдеров, тренирующихся в высокообъемном режиме с умеренными весами, концентрация гликогена в мышцах может достигать 40-50 граммов на килограмм мышечной ткани (в 2-2,5 раза выше, чем у нетренированных людей). Поскольку каждый грамм гликогена связывает 3-4 грамма воды, это дает прирост объема мышц на 15-20% без увеличения количества сократительных белков.

Накопление метаболитов, особенно ионов водорода и неорганического фосфата, создает осмотический стресс — повышение концентрации растворенных веществ в саркоплазме. Это приводит к притоку воды в мышечную клетку и ее набуханию. Набухание клетки само по себе является анаболическим сигналом — оно активирует интегрины в мембране и сигнальные пути, стимулирующие синтез белка и подавляющие его распад. Этот механизм можно сравнить с надуванием воздушного шара — увеличение внутреннего объема создает механическое напряжение на оболочку, что воспринимается клеткой как стимул для укрепления структур.

Важным компонентом саркоплазматической гипертрофии является увеличение объема саркоплазматического ретикулума. При тренировках с высоким числом повторений (12-20) мышца должна многократно сокращаться и расслабляться, что требует эффективной работы SERCA-насосов для быстрого удаления кальция из саркоплазмы. В ответ на этот стимул клетка синтезирует дополнительные мембраны СР и увеличивает экспрессию SERCA. Исследования показывают, что у спортсменов на выносливость плотность SERCA в мышцах на 30-40% выше, а общий объем СР на 20-25% больше по сравнению с силовыми атлетами.

- Миоглобин

- Кислородосвязывающий белок в саркоплазме, который увеличивает запас кислорода в мышце и ускоряет его диффузию к митохондриям. При саркоплазматической гипертрофии концентрация миоглобина может возрастать на 50-80%.

- Капилляризация

- Увеличение количества капилляров на единицу площади поперечного сечения мышцы. При метаболическом стрессе высвобождается фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), стимулирующий образование новых капилляров — плотность капилляров может увеличиться с 300-400 до 500-600 на мм.

- Буферная емкость

- Способность мышцы нейтрализовать ионы водорода. Увеличивается концентрация буферных систем (карнозин, фосфатная буферная система), что позволяет дольше поддерживать высокую интенсивность работы при накоплении лактата.

Саркоплазматическая гипертрофия происходит преимущественно в волокнах типа I (медленных окислительных) и типа IIA (быстрых окислительно-гликолитических), которые обладают большей капилляризацией и метаболической пластичностью. Волокна типа IIX (быстрые гликолитические) также участвуют в этой адаптации, но в меньшей степени. Интересно, что длительные тренировки в высокообъемном режиме могут индуцировать переход волокон IIX → IIA → I, что увеличивает долю медленных волокон и улучшает окислительный потенциал мышцы.

| Компонент саркоплазмы | Исходное содержание | После адаптации | Функциональное значение |

|---|---|---|---|

| Гликоген | 15-20 г/кг мышцы | 40-50 г/кг мышцы | Энергетический субстрат для анаэробной и аэробной работы |

| Креатинфосфат | 17-20 ммоль/кг | 25-30 ммоль/кг | Быстрое ресинтезирование АТФ в первые 10-15 секунд работы |

| Митохондрии | 3-5% объема волокна | 6-10% объема волокна | Окислительное фосфорилирование, выносливость |

| Саркоплазматический ретикулум | 5-7% объема волокна | 7-10% объема волокна | Управление кальцием, скорость сокращения/расслабления |

| Миоглобин | 5-8 мг/г ткани | 10-15 мг/г ткани | Резерв кислорода, диффузия O2 к митохондриям |

Оптимальные параметры тренировки для стимуляции саркоплазматической гипертрофии включают умеренную интенсивность (60-75% от максимума), высокое число повторений (12-20 и более), короткие периоды отдыха между подходами (30-90 секунд) и высокий общий объем работы (15-25 рабочих подходов на мышечную группу в неделю). Техника выполнения должна обеспечивать постоянное мышечное напряжение без полного расслабления в верхней и нижней точках движения — метод непрерывного напряжения. Дополнительные методы включают дропсеты, суперсеты и тренировки с ограничением кровотока (BFR — blood flow restriction).

Феномен "памп-эффекта" и его связь с гипертрофией

Памп (от англ. pump — накачка) — временное увеличение объема мышцы во время и сразу после тренировки, связанное с притоком крови и задержкой жидкости в мышечной ткани. Раньше считалось, что памп — это чисто косметический эффект без анаболического значения. Однако современные исследования показывают, что клеточное набухание является мощным анаболическим сигналом, активирующим синтез белка и подавляющим его распад через интегрин-связанные сигнальные пути. Хронический памп, возникающий при регулярных высокообъемных тренировках, приводит к долговременному увеличению запасов гликогена и связанной с ним воды, что вносит значительный вклад в саркоплазматическую гипертрофию. У профессиональных бодибилдеров до 30-40% объема мышц может приходиться на несократительные компоненты.

Компромисс саркоплазматической гипертрофии заключается в том, что увеличение объема мышц не сопровождается пропорциональным приростом максимальной силы. Плотность миофибрилл (количество сократительного материала на единицу объема) при этом типе гипертрофии снижается на 10-20%. Это означает, что атлет с выраженной саркоплазматической гипертрофией может иметь впечатляющий мышечный объем, но относительно низкие силовые показатели на килограмм массы тела по сравнению с пауэрлифтером аналогичного веса. С другой стороны, повышенная капилляризация, митохондриальная плотность и запасы гликогена обеспечивают лучшую работоспособность в высокообъемных тренировках и более быстрое восстановление между подходами.

Существование саркоплазматической гипертрофии как отдельного явления долгое время было предметом дискуссии. Некоторые исследователи утверждали, что наблюдаемые различия между бодибилдерами и силовыми атлетами объясняются временным отеком и задержкой жидкости, а не стабильными структурными изменениями. Однако биопсийные исследования 2010-2020-х годов убедительно показали, что у атлетов, тренирующихся в высокообъемном режиме, действительно наблюдается долговременное увеличение несократительных компонентов клетки — повышенное содержание гликогена сохраняется даже через 48-72 часа после последней тренировки, а плотность митохондрий и объем СР остаются повышенными в течение недель после прекращения тренировок.

Как различаются миофибриллярная и саркоплазматическая гипертрофия по функциональным результатам

Миофибриллярная и саркоплазматическая гипертрофия приводят к принципиально разным функциональным адаптациям: первая увеличивает максимальную силу и мощность за счет роста сократительных белков, вторая повышает работоспособность и выносливость за счет улучшения энергетического обеспечения, при этом прирост мышечной массы на один килограмм при миофибриллярной гипертрофии дает в 1,5-2 раза больший прирост силы, чем при саркоплазматической.

Ключевое различие между двумя типами гипертрофии заключается в изменении состава мышечного волокна. При миофибриллярной гипертрофии доля сократительных белков (актина и миозина) возрастает с 55-60% до 65-70% от общего объема волокна, что означает увеличение плотности упаковки миофибрилл. У элитных пауэрлифтеров количество миофибрилл на квадратный миллиметр поперечного сечения мышцы может достигать 800-1000, тогда как у нетренированных людей этот показатель составляет 400-600. При саркоплазматической гипертрофии, наоборот, относительный объем саркоплазмы увеличивается с 35-40% до 45-50%, а доля сократительных белков снижается.

Функциональная разница проявляется в показателях удельной силы — силы, генерируемой на единицу площади поперечного сечения мышцы. Исследования 2015-2020 годов показали, что пауэрлифтеры и тяжелоатлеты, у которых доминирует миофибриллярная гипертрофия, демонстрируют удельную силу 35-40 ньютонов на квадратный сантиметр, тогда как у бодибилдеров с выраженной саркоплазматической гипертрофией этот показатель составляет 25-30 Н/см. Разница в 25-40% означает, что при одинаковом размере мышц силовой атлет будет значительно сильнее.

Сравнительное исследование биопсий мышц у 40 элитных атлетов разных специализаций (пауэрлифтинг, бодибилдинг, кроссфит) показало, что у пауэрлифтеров площадь поперечного сечения отдельных миофибрилл была на 23% больше, а их плотность — на 18% выше по сравнению с бодибилдерами при идентичном общем размере мышечных волокон. При этом у бодибилдеров содержание гликогена было выше на 45%, а плотность капилляров — на 35%.

Различия в энергетическом метаболизме между двумя типами гипертрофии также значительны. При саркоплазматической гипертрофии увеличивается буферная емкость мышцы — способность нейтрализовать ионы водорода и поддерживать pH близким к нейтральному. Концентрация карнозина (дипептид, работающий как внутриклеточный буфер) может возрастать с 15-20 до 30-35 ммоль на килограмм сухой массы. Это позволяет мышце дольше работать в условиях накопления лактата — критический фактор для высокообъемных тренировок с короткими периодами отдыха.

| Параметр | Миофибриллярная гипертрофия | Саркоплазматическая гипертрофия | Функциональное значение |

|---|---|---|---|

| Удельная сила (Н/см) | 35-40 | 25-30 | Способность генерировать максимальную силу |

| Плотность миофибрилл (на мм) | 800-1000 | 600-750 | Количество сократительного материала |

| Содержание гликогена (г/кг) | 20-30 | 40-50 | Запас энергии для длительной работы |

| Плотность капилляров (на мм) | 350-450 | 500-650 | Доставка кислорода и питательных веществ |

| Объем митохондрий (% от волокна) | 3-5% | 7-12% | Аэробная производительность |

| Время до утомления (при 70% max) | 20-30 секунд | 45-90 секунд | Способность к повторной работе |

Нейромышечные адаптации также различаются между типами гипертрофии. Миофибриллярная гипертрофия сопровождается повышением частоты импульсации мотонейронов — нервные клетки, иннервирующие мышцы, учатся посылать импульсы с большей частотой (до 80-120 Гц вместо базовых 30-50 Гц). Это позволяет рекрутировать больше двигательных единиц одновременно и синхронизировать их работу. При саркоплазматической гипертрофии нейронные адаптации выражены слабее, но улучшается нейромышечная выносливость — способность поддерживать субмаксимальные сокращения длительное время без снижения частоты импульсации.

Интересный феномен — различия в скорости сокращения мышц при разных типах гипертрофии. Миофибриллярная гипертрофия, особенно при тренировках с максимальными весами, приводит к небольшому увеличению времени достижения пикового напряжения (на 5-10%), поскольку большим мышечным волокнам требуется больше времени для активации всех миофибрилл. Саркоплазматическая гипертрофия, наоборот, может ускорять расслабление мышцы благодаря увеличению объема саркоплазматического ретикулума и плотности SERCA-насосов — время полурасслабления может сокращаться с 50-60 миллисекунд до 35-45 миллисекунд.

Можно ли изменить тип гипертрофии переключением тренировочного режима

Тип гипертрофии не является фиксированным — он может изменяться в зависимости от тренировочного стимула. Если атлет с выраженной миофибриллярной гипертрофией (например, пауэрлифтер) переключается на высокообъемный режим тренировок с умеренными весами, в течение 8-12 недель происходит значительное увеличение несократительных компонентов — запасы гликогена возрастают на 40-60%, плотность капилляров увеличивается на 25-35%. При этом количество миофибрилл остается практически неизменным. Обратный переход (от саркоплазматической к миофибриллярной) также возможен, но происходит медленнее — требуется 12-16 недель тяжелых силовых тренировок для значимого прироста плотности миофибрилл. Это объясняется тем, что синтез сократительных белков — более длительный процесс (период полураспада миозина составляет 30-45 дней), чем накопление гликогена или рост митохондрий.

Практическое значение различий между типами гипертрофии велико для построения тренировочной программы. Атлеты, цель которых — максимальная сила (пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, единоборства), должны приоритизировать миофибриллярную гипертрофию, используя тяжелые веса (80-95% от максимума), малое количество повторений (1-5) и длительные периоды отдыха (3-5 минут). Те, кто стремится к максимальному мышечному объему с хорошей работоспособностью (бодибилдинг, фитнес), получат больше пользы от комбинированного подхода с акцентом на саркоплазматическую гипертрофию — умеренные веса (65-75%), высокое число повторений (10-20) и короткие периоды отдыха (60-90 секунд).

Компромисс выбора между типами гипертрофии состоит в том, что невозможно одновременно максимизировать оба направления адаптации. Тренировки, оптимальные для миофибриллярной гипертрофии, создают недостаточный метаболический стресс для значительного увеличения несократительных компонентов. Тренировки, стимулирующие саркоплазматическую гипертрофию, недостаточно интенсивны для максимального прироста сократительных белков. Наиболее эффективная стратегия для большинства атлетов — периодизация, когда фазы акцента на силу (4-6 недель тяжелых тренировок) чередуются с фазами акцента на объем (4-6 недель высокообъемных тренировок), что позволяет развивать оба типа адаптации последовательно.

Влияние на силовые показатели: почему миофибриллы важнее объема

Максимальная сила мышцы определяется в первую очередь количеством и качеством миофибрилл, а не общим объемом мышечного волокна, поскольку только сократительные белки актин и миозин непосредственно генерируют силу через образование поперечных мостиков и гидролиз АТФ. Увеличение объема мышцы за счет несократительных компонентов (гликоген, вода, митохондрии) практически не влияет на максимальную силу — корреляция между размером мышцы и силой составляет r=0,6-0,7, что означает, что размер объясняет только 35-50% вариабельности силовых показателей.

Физиологическая основа этого явления кроется в механизме мышечного сокращения. Сила, которую может генерировать мышечное волокно, прямо пропорциональна числу одновременно работающих поперечных мостиков между актином и миозином. Каждый мостик при оптимальной длине саркомера генерирует силу около 3-5 пиконьютонов. В одной зрелой миофибрилле диаметром 1-2 микрометра содержится примерно 1000-1500 молекул миозина, что дает около 2000-3000 потенциальных точек прикрепления. Увеличение количества миофибрилл на 20% прямо увеличивает максимальную силу на 20%, тогда как увеличение объема саркоплазмы на 20% не добавляет ни одного поперечного мостика.

Классическое исследование Икегавы и коллег (2008) на японских тяжелоатлетах показало, что при одинаковой окружности бедра (60-62 см) максимальная сила в приседании варьировалась от 180 до 260 кг — разница в 44%. Биопсия четырехглавой мышцы выявила, что у более сильных атлетов плотность миофибрилл была на 28% выше, а содержание гликогена и объем митохондрий не различались значимо между группами.

Существует несколько механизмов, по которым миофибриллярная плотность влияет на силовые показатели. Первый — геометрический эффект: при большем количестве миофибрилл увеличивается площадь физиологического поперечного сечения (PCSA), что является главным детерминантом максимальной силы. Исследования на изолированных мышечных волокнах показывают линейную зависимость: каждый квадратный сантиметр PCSA генерирует 25-35 ньютонов силы при оптимальных условиях (температура 37°C, оптимальная длина саркомеров 2,4-2,6 микрометров, полная активация). Второй механизм — оптимизация передачи силы: плотно упакованные миофибриллы создают более жесткую внутреннюю структуру волокна, что уменьшает потери силы на деформацию упругих элементов.

Нейронные факторы усиливают эффект миофибриллярной плотности на силу. При тренировках с максимальными весами (90-100% от одноповторного максимума) происходит адаптация центральной нервной системы, включающая увеличение моторной единицы рекрутмента — способности активировать высокопороговые быстрые двигательные единицы, содержащие наибольшее количество миофибрилл. У нетренированных людей произвольная активация мышцы достигает только 70-80% от максимально возможной (определяемой электростимуляцией), тогда как у элитных силовых атлетов этот показатель может достигать 95-98%. Однако эта нейронная адаптация эффективна только при наличии достаточного количества сократительного материала.

| Фактор силы | Вклад в максимальную силу | Зависимость от миофибрилл | Время развития адаптации |

|---|---|---|---|

| Площадь поперечного сечения миофибрилл | 40-50% | Прямая зависимость | 8-12 недель |

| Нейронная активация (рекрутмент) | 20-30% | Косвенная (реализует потенциал миофибрилл) | 4-8 недель |

| Жесткость сухожилий | 10-15% | Независима от миофибрилл | 12-24 недели |

| Архитектура мышцы (угол перистости) | 10-15% | Изменяется при росте миофибрилл | 8-16 недель |

| Тип миозиновых изоформ | 5-10% | Качество миофибрилл | 6-12 недель |

| Энергетическое обеспечение | <5% | Не зависит от количества миофибрилл | 2-4 недели |

Качество миофибрилл также влияет на силу не меньше, чем их количество. Изоформный состав миозина определяет скорость и силу сокращения: волокна с миозином типа IIX генерируют на 15-20% большую силу и в 3-4 раза большую мощность, чем волокна с миозином типа I при одинаковом размере. Силовые тренировки индуцируют гипертрофию преимущественно быстрых волокон типа II — у элитных пауэрлифтеров до 60-70% волокон в основных работающих мышцах (квадрицепс, большая ягодичная) принадлежат к типу II, тогда как у нетренированных людей это соотношение составляет 45-55%.

Практический пример демонстрирует важность миофибриллярной плотности для силы. Два атлета имеют одинаковую окружность руки (40 см) и одинаковую массу тела (90 кг). Атлет А — пауэрлифтер, который тренируется с весами 85-95% от максимума, выполняя 3-5 повторений с отдыхом 3-5 минут. Атлет Б — бодибилдер, тренирующийся с весами 65-75% от максимума, выполняя 10-15 повторений с отдыхом 60-90 секунд. В жиме лежа атлет А поднимает 150 кг на одно повторение, атлет Б — 110 кг. Разница в 36% объясняется тем, что у атлета А плотность миофибрилл на 25-30% выше, нейронная активация лучше на 10-15%, а жесткость сухожилий больше на 15-20%.

Почему бодибилдеры слабее пауэрлифтеров при большем размере мышц

Это кажущийся парадокс имеет простое объяснение. Профессиональные бодибилдеры действительно имеют большие мышцы, но значительная часть их объема приходится на несократительные компоненты: гликоген (40-50 г/кг вместо 20-30 г/кг), связанная с гликогеном вода (в 3-4 раза больше массы гликогена), увеличенный объем саркоплазматического ретикулума и митохондрий. У элитного бодибилдера с окружностью руки 50 см фактическая площадь поперечного сечения миофибрилл может быть такой же или даже меньше, чем у пауэрлифтера с окружностью руки 45 см. Кроме того, бодибилдеры не тренируют максимальную нейронную активацию — их тренировки направлены на метаболический стресс, а не на рекрутмент высокопороговых двигательных единиц. Результат: при тестировании максимальной силы бодибилдер весом 100 кг может уступать пауэрлифтеру весом 90 кг на 20-30% в базовых упражнениях, несмотря на визуально большие мышцы.

Существует верхний предел, до которого увеличение миофибриллярной плотности может повышать силу. При очень высокой плотности упаковки (более 900-1000 миофибрилл на квадратный миллиметр) начинаются проблемы с доставкой кислорода и питательных веществ к центральным миофибриллам из-за увеличения диффузионного расстояния. Это один из факторов, ограничивающих максимальный размер мышечных волокон — волокна диаметром более 120-150 микрометров испытывают гипоксию центральных областей при интенсивной работе. Эволюционное решение этой проблемы — не бесконечное увеличение размера отдельных волокон, а рост числа волокон через гиперплазию, но у человека этот механизм работает крайне ограниченно.

Для максимизации силовых показателей программа тренировок должна приоритизировать стимулы, специфичные для миофибриллярной гипертрофии. Оптимальные параметры включают интенсивность 80-95% от одноповторного максимума, объем 3-6 повторений в подходе, 3-5 подходов на упражнение, отдых 3-5 минут между подходами для полного восстановления креатинфосфата. Частота тренировок — 2-3 раза в неделю на мышечную группу. Акцент на многосуставные базовые движения (приседания, становая тяга, жим лежа, подтягивания), которые позволяют использовать максимальные веса и создают высокое механическое напряжение. Профессиональное руководство помогут получить индивидуальные тренировки с тренером, где программа адаптируется под конкретные силовые цели.

Цена специализации на максимальной силе через миофибриллярную гипертрофию включает повышенный риск травм соединительной ткани (сухожилий, связок) из-за высоких нагрузок, длительное восстановление центральной нервной системы (5-7 дней после тренировки с весами выше 90%), относительно низкую работоспособность в высокообъемных режимах из-за недостаточного развития энергетических систем. Атлеты, ориентированные исключительно на максимальную силу, часто имеют сниженную капилляризацию мышц (на 20-30% ниже, чем у спортсменов на выносливость) и меньшую плотность митохондрий, что ограничивает их способность к длительной работе субмаксимальной интенсивности.

Влияние на выносливость: роль запасов гликогена и митохондрий

Выносливость мышцы определяется в первую очередь энергетическим обеспечением — способностью поддерживать ресинтез АТФ в течение длительного времени, что зависит от запасов гликогена, плотности митохондрий и эффективности доставки кислорода через капиллярную сеть. Саркоплазматическая гипертрофия, увеличивающая объем несократительных компонентов, может повышать мышечную выносливость на 40-80% без значительного роста максимальной силы, что делает ее критически важной для видов спорта, требующих повторных усилий высокой интенсивности.

Гликоген является главным энергетическим субстратом для работы мышц интенсивностью выше 60-70% от максимума. В покоящейся мышце нетренированного человека содержится 15-20 граммов гликогена на килограмм мышечной ткани, что эквивалентно примерно 300-400 ммоль глюкозных единиц на килограмм. При высокообъемных тренировках с умеренными весами и короткими периодами отдыха мышца адаптируется, увеличивая запасы гликогена до 40-50 г/кг — прирост в 2-2,5 раза. Эта адаптация происходит через повышение экспрессии гликоген-синтазы и увеличение числа молекул переносчика глюкозы GLUT4 в мембране.

Физиологическое значение увеличенных запасов гликогена многогранно. Во-первых, гликоген обеспечивает быстрый ресинтез АТФ через анаэробный гликолиз со скоростью до 2,5-3,0 ммоль АТФ на килограмм в секунду — в 2-3 раза быстрее, чем окислительное фосфорилирование. Это критично для работы интенсивностью 70-90% от максимума, которая не может полностью обеспечиваться аэробными процессами. Во-вторых, локальные запасы гликогена непосредственно в работающих мышцах позволяют избежать зависимости от доставки глюкозы через кровь, что становится лимитирующим фактором при длительной работе.

Исследование Бергстрома и Хультмана (1967) — классическая работа по физиологии мышц — показало, что истощение гликогена в мышце коррелирует с развитием утомления сильнее, чем любой другой метаболический параметр. Когда концентрация гликогена падает ниже 50 ммоль/кг (примерно 8-10 г/кг), интенсивность работы снижается на 40-60% независимо от волевых усилий. Атлеты с высокими исходными запасами гликогена (40-50 г/кг) могут поддерживать высокоинтенсивную работу в 2-3 раза дольше, чем атлеты с низкими запасами (15-20 г/кг).

Каждый грамм гликогена связывает 3-4 грамма воды осмотическим эффектом, что имеет двойное функциональное значение. С одной стороны, эта связанная вода увеличивает объем мышцы на 10-20% и создает эффект наполненности — мышцы выглядят больше и плотнее. С другой стороны, эта вода служит резервуаром для терморегуляции и поддержания объема плазмы крови при интенсивной работе. При длительных тренировках в жару атлеты с высокими запасами гликогена и связанной воды демонстрируют на 15-25% лучшую работоспособность благодаря меньшему обезвоживанию.

Митохондрии представляют собой второй критический компонент выносливости. Эти органеллы выполняют окислительное фосфорилирование — процесс, в котором энергия окисления углеводов и жиров преобразуется в АТФ с эффективностью около 38-40%. В нетренированных мышечных волокнах типа II митохондрии занимают 3-5% объема, тогда как при саркоплазматической гипертрофии этот показатель может возрастать до 8-12% — увеличение в 2-3 раза. Это достигается через активацию транскрипционного коактиватора PGC-1α, который запускает экспрессию сотен генов митохондриальных белков.

| Компонент энергообеспечения | Нетренированная мышца | После саркоплазматической гипертрофии | Функциональный эффект |

|---|---|---|---|

| Гликоген (г/кг мышцы) | 15-20 | 40-50 | Длительность работы высокой интенсивности увеличена в 2-2,5 раза |

| Креатинфосфат (ммоль/кг) | 17-20 | 25-30 | Быстрое восстановление между повторениями (10-15% быстрее) |

| Объем митохондрий (% от волокна) | 3-5% | 8-12% | Аэробная мощность на 60-100% выше |

| Плотность капилляров (на мм) | 300-400 | 500-650 | Доставка O₂ и удаление метаболитов на 40-60% эффективнее |

| Активность окислительных ферментов | Базовая (100%) | 180-250% | Скорость аэробного ресинтеза АТФ удвоена |

| Буферная емкость (ммоль H⁺/кг) | 120-150 | 180-220 | Устойчивость к закислению на 30-50% выше |

Увеличение митохондриальной плотности имеет множественные функциональные преимущества. Во-первых, повышается аэробная мощность — максимальная скорость потребления кислорода мышцей, что позволяет работать с большей интенсивностью при использовании преимущественно аэробного метаболизма. Во-вторых, улучшается экономичность — для выполнения той же работы требуется меньше энергии и кислорода благодаря более эффективному сопряжению окисления и фосфорилирования. В-третьих, ускоряется восстановление между повторениями и подходами за счет более быстрого ресинтеза креатинфосфата, который происходит аэробным путем.

Капилляризация мышц является третьим компонентом, определяющим выносливость. При метаболическом стрессе, характерном для высокообъемных тренировок, мышечные волокна выделяют фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и другие ангиогенные факторы, стимулирующие образование новых капилляров. Плотность капилляров может увеличиться с 300-400 до 500-650 на квадратный миллиметр поперечного сечения — прирост на 50-80%. Это сокращает среднее диффузионное расстояние от капилляра до центра мышечного волокна с 25-30 до 15-20 микрометров, что радикально улучшает доставку кислорода и питательных веществ.

Практический пример демонстрирует важность энергетических адаптаций для выносливости. Атлет выполняет подходы приседаний с весом 70% от максимума (150 кг при максимуме 215 кг) с 60-секундным отдыхом между подходами. До начала тренировочной программы, направленной на саркоплазматическую гипертрофию, атлет мог выполнить 4 подхода по 10 повторений (всего 40 повторений) прежде чем наступало выраженное утомление. После 12 недель высокообъемных тренировок запасы гликогена увеличились на 60%, митохондриальная плотность — на 45%, капилляризация — на 35%. Результат: атлет может выполнить 7 подходов по 12 повторений (84 повторения) — увеличение работоспособности на 110% при неизменной максимальной силе.

Роль жирового метаболизма в мышечной выносливости

При работе интенсивностью ниже 65-70% от максимума значительную роль начинает играть окисление жирных кислот как источник энергии. Саркоплазматическая гипертрофия повышает способность мышцы использовать жиры через увеличение плотности митохондрий и активности ферментов β-окисления. У тренированных атлетов окисление жиров может обеспечивать до 60-70% энергетических потребностей при умеренной интенсивности работы (50-65% от максимума), тогда как у нетренированных — только 30-40%. Это гликоген-сберегающий эффект — способность экономить гликоген для критических моментов высокой интенсивности. Внутримышечные триглицериды (липидные капли в саркоплазме) также увеличиваются при тренировках на выносливость — с 5-10 до 15-25 ммоль/кг, что обеспечивает дополнительный локальный источник энергии. Однако при интенсивности выше 75% от максимума скорость окисления жиров падает из-за недостатка кислорода, и гликоген становится доминирующим субстратом.

Тренировки, оптимальные для развития энергетических адаптаций и мышечной выносливости, существенно отличаются от силовых протоколов. Оптимальные параметры включают умеренную интенсивность (60-75% от максимума), высокое число повторений (12-25), короткие периоды отдыха (30-90 секунд), высокий объем (15-25 рабочих подходов на мышечную группу в неделю). Методы, усиливающие метаболический стресс, особенно эффективны: суперсеты (два упражнения подряд без отдыха), дропсеты (снижение веса после отказа и продолжение), тренировки с ограничением кровотока (использование жгутов для создания гипоксии при 30-50% от максимума). Для восстановления энергетических запасов после таких тренировок критично адекватное потребление углеводов — 5-7 граммов на килограмм массы тела в сутки, а также использование энергетических батончиков для быстрого восполнения гликогена.