Функциональный тренинг: что это и как начать

Функциональный тренинг — система упражнений, имитирующих естественные движения тела в повседневной жизни: подъем тяжестей, приседания, повороты и наклоны. В отличие от изолированной проработки отдельных мышц, методика задействует одновременно несколько мышечных групп и стабилизаторы, развивая координацию, баланс и функциональную силу для реальных бытовых задач. Зародившись в 1990-х годах как реабилитационная практика для восстановления после травм, направление эволюционировало в самостоятельный вид тренировок, не требующий сложного оборудования и снижающий риск травматизма на 23-31% по сравнению с классическим силовым тренингом. Разберем принципы метода, его отличия от других видов нагрузок и пошаговый протокол первой тренировки для новичков.

Что такое функциональный тренинг

Функциональный тренинг представляет собой систему физических упражнений, воспроизводящих естественные двигательные паттерны человека в бытовой жизни, работе и спорте. В отличие от изолированной проработки отдельных мышц на тренажерах, методика задействует одновременно несколько мышечных групп и суставов, развивая координацию, баланс и практически применимую силу.

Движения в функциональном тренинге копируют действия, которые человек ежедневно совершает: поднятие ребенка с пола требует одновременной работы ног, спины и рук в скоординированном усилии, точно так же как приседание с выпрыгиванием на тренировке. Этот принцип переноса тренировочного эффекта на реальную жизнь отличает методику от классического бодибилдинга, где сгибание руки на бицепс изолирует только одну мышцу.

По определению Википедии, функциональный тренинг — это система занятий физическими упражнениями, гармонично развивающая все физические качества: силу, выносливость, быстроту, ловкость и гибкость для повышения уровня жизни и преумножения ресурса здоровья.

Ключевая особенность метода заключается в использовании многосуставных движений в трех плоскостях пространства. Когда человек выполняет выпад с поворотом корпуса и подъемом мяча над головой, тело работает в сагиттальной, фронтальной и трансверсальной плоскостях одновременно, что развивает способность контролировать положение в пространстве. Традиционные тренажеры фиксируют траекторию движения в одной плоскости, лишая нервную систему необходимости учиться стабилизации.

Современные групповые занятия по функциональному тренингу включают работу с нестабильными поверхностями, собственным весом тела и свободными отягощениями, что создает условия для развития глубоких мышц-стабилизаторов. Эти мышцы не активируются при фиксированных движениях на тренажерах, но критически важны для предотвращения травм в повседневности.

Медицинские корни методики

Функциональная тренировка зародилась в середине XX века в практике физиотерапевтов, эрготерапевтов и мануальных терапевтов как метод восстановления пациентов после травм опорно-двигательного аппарата и хирургических вмешательств. Реабилитологи обнаружили, что упражнения, имитирующие конкретные действия пациента на работе или дома, ускоряют возвращение к функциональной независимости по сравнению с традиционными изолированными упражнениями.

Протоколы восстановления разрабатывались индивидуально: если работа пациента требовала многократного подъема тяжелых грузов, реабилитационная программа фокусировалась на тренировке подъемных движений с прогрессирующей нагрузкой, для родителя маленьких детей программа включала умеренный подъем и развитие выносливости, а марафонцу назначались циклические движения для восстановления аэробной мощности. Принцип SAID (Specific Adaptations to Imposed Demands — специфические адаптации к предъявляемым требованиям) стал физиологическим обоснованием метода: тело адаптируется именно к тем нагрузкам, которым его подвергают.

Как физиотерапевты применяли функциональный подход в реабилитации

Реабилитационные программы строились на анализе двигательных паттернов пациента в его конкретной среде обитания. Терапевт наблюдал, какие движения вызывают затруднения, разбивал их на компоненты и воссоздавал на тренировке с уменьшенной нагрузкой. Например, для пациента, которому сложно вставать со стула, упражнение начиналось с контролируемого опускания на повышенную поверхность с опорой руками, затем высота снижалась, а опора убиралась. Эта последовательность восстанавливала нейромышечный контроль конкретного движения, а не просто укрепляла квадрицепсы изолированно.

В 1990-х годах методика мигрировала из медицинских учреждений в профессиональный спорт. Тренеры атлетических команд заметили, что спортсменам недостаточно развитой силы или выносливости — им необходима способность эффективно применять физические качества в динамичных игровых ситуациях. Футболисту нужна сила не для жима лежа на 150 кг, а для удержания равновесия при контакте с соперником во время бега и одновременной обработки мяча.

К началу 2000-х функциональный тренинг сформировался как самостоятельное направление фитнеса, доступное массовой аудитории. Для начинающих персональные тренировки с инструктором помогают освоить правильную технику многосуставных движений и избежать компенсаторных паттернов, которые могут привести к перегрузке суставов.

Базовые принципы тренировок

Функциональный тренинг опирается на четыре фундаментальных принципа, которые отличают его от других форм физической активности. Первый принцип — многосуставность движений: каждое упражнение задействует минимум два сустава и соответствующие мышечные цепи. Приседание включает работу голеностопных, коленных и тазобедренных суставов плюс стабилизацию позвоночника, что воспроизводит биомеханику подъема груза с пола или вставания со стула.

| Принцип | Описание | Преимущество | Компромисс |

|---|---|---|---|

| Многосуставность | Одновременная работа 2-4 суставов и нескольких мышечных групп | Развитие межмышечной координации, высокий расход калорий | Сложнее освоить технику, выше требования к мобильности суставов |

| Трехплоскостность | Движения в сагиттальной, фронтальной и трансверсальной плоскостях | Тренировка стабилизаторов, профилактика травм при нестандартных нагрузках | Невозможно изолированно нагрузить целевую мышцу для гипертрофии |

| Работа со свободными весами | Использование гантелей, гирь, мешков вместо тренажеров | Развитие мелких мышц-стабилизаторов, адаптация к нестабильности | Меньший рабочий вес по сравнению с тренажерами, требуется обучение технике |

| Интеграция баланса | Выполнение упражнений на одной ноге, босу, нестабильных платформах | Улучшение проприоцепции, укрепление голеностопа и колена | Снижение максимальной силы, не подходит для набора мышечной массы |

Второй принцип — трехплоскостное движение. Человек в жизни редко двигается строго вперед-назад: взять сумку с заднего сиденья автомобиля означает повернуть корпус, наклониться вбок и потянуться вперед одновременно. Функциональные упражнения воспроизводят эту сложность: выпад с поворотом и жимом мяча над головой тренирует тело управлять положением во всех трех плоскостях, активируя вращающие мышцы корпуса и стабилизаторы плеча.

Третий принцип касается приоритета стабилизации над мобилизацией. В каждом движении часть мышц создает силу (мобилизаторы), а другая часть фиксирует суставы в безопасной позиции (стабилизаторы). При подтягивании широчайшие мышцы спины тянут тело вверх, но одновременно мышцы кора должны предотвратить раскачивание и прогиб поясницы. Функциональный тренинг намеренно создает условия, требующие повышенной стабилизации: выполнение жима гантелей стоя на одной ноге заставляет мышцы голени, бедра и корпуса непрерывно корректировать положение тела.

Согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Strength and Conditioning Research, функциональные тренировки улучшают показатели баланса на 15-27% и снижают риск падений у взрослых на 23% по сравнению с традиционными силовыми программами.

Четвертый принцип — специфичность адаптации. Тренировка должна моделировать требования, предъявляемые к телу в целевой деятельности. Офисный работник, проводящий 8 часов сидя, нуждается в упражнениях на разгибание тазобедренных суставов и грудного отдела позвоночника для компенсации укороченных сгибателей бедра. Грузчику требуется тренировка подъема с правильной механикой и выносливость мышц-выпрямителей спины. Пожилому человеку критично отрабатывать вставание с пола и удержание равновесия при ходьбе по неровной поверхности.

- Компенсаторный паттерн

- Изменение нормальной биомеханики движения из-за слабости или ограничения подвижности определенных структур. Например, при слабых ягодичных мышцах тело компенсирует их недостаточность чрезмерным прогибом поясницы при приседании, что создает перегрузку позвоночника.

- Проприоцепция

- Способность нервной системы определять положение частей тела в пространстве без зрительного контроля. Развитая проприоцепция позволяет мгновенно корректировать баланс при подскальзывании или неожиданном толчке.

- Мышцы-стабилизаторы

- Глубокие мышечные слои, которые не создают движение, но фиксируют суставы в правильном положении и предотвращают избыточную подвижность. К ним относятся поперечная мышца живота, малые ягодичные мышцы, вращающая манжета плеча.

Практическое применение этих принципов требует прогрессии от простого к сложному. Начинающий осваивает базовые паттерны движения с собственным весом тела на стабильной поверхности: приседания, выпады, отжимания, планки. По мере роста контроля добавляется внешняя нагрузка, нестабильность поверхности и многоплоскостные элементы. Форсирование прогрессии без достаточной подготовки стабилизирующих систем приводит к компенсаторным паттернам и повышает травмоопасность.

От реабилитации к массовому фитнесу

Функциональный тренинг прошел путь от узкоспециализированной реабилитационной практики до глобального фитнес-направления за последние три десятилетия. Изначально методика была прерогативой профессиональных спортсменов, которые использовали специфические упражнения для развития качеств, критичных в их дисциплинах: фигуристы и конькобежцы тренировали чувство равновесия, метатели дисков и копий развивали взрывную силу, спринтеры отрабатывали стартовый толчок.

Миграция методики в массовый фитнес началась в середине 1990-х годов, когда тренеры осознали универсальность принципов функционального тренинга для любых физических целей. Переломным моментом стало создание функциональных петель TRX американцем Рэнди Хетриком, который во время службы в армии использовал парашютные стропы для тренировок при отсутствии оборудования. Этот простой, но эффективный инструмент позволял качественно прорабатывать мышцы всего тела, используя только вес собственного тела, что сделало функциональный тренинг доступным за пределами специализированных центров.

К началу 2000-х годов функциональные тренировки вошли в расписание фитнес-центров по всему миру, постепенно вытесняя громоздкие тренажеры, которые доминировали с 1950-х годов. Направление привлекло массовую аудиторию обещанием развития практически применимых физических качеств, в отличие от изолированной мышечной гипертрофии бодибилдинга. Для тех, кто хочет начать под руководством специалиста, индивидуальные тренировки с тренером помогают освоить технику безопасного выполнения многосуставных движений.

Согласно исследованию Journal of Strength and Conditioning Research 2009 года, функциональные тренировки превосходят классические силовые программы в развитии мышц-стабилизаторов, снижении риска травм и равномерном развитии всех физических качеств одновременно.

Современный функциональный тренинг адаптировался к потребностям различных групп населения. Офисные работники используют его для компенсации длительного сидения, пожилые люди — для предотвращения падений и сохранения независимости, родители маленьких детей — для развития выносливости и силы, необходимых в повседневных заботах. Эта универсальность и направленность на качество жизни, а не на спортивные достижения или эстетику, стала ключевым фактором популяризации метода в массовом фитнесе.

Древняя Греция и атлетическая подготовка

Первые задокументированные примеры функционального подхода к тренировкам относятся к Древней Греции, где атлеты стремились гармонично развивать все качества человеческого тела для успеха в олимпийских состязаниях. Легендарный атлет Милон Кротонский (VI век до н.э.) использовал принцип прогрессивной перегрузки, ежедневно поднимая новорожденного бычка и продолжая тренировки по мере роста животного в течение четырех лет, пока не смог поднять взрослого быка весом до 500 кг.

Греческие атлеты применяли разнообразный инвентарь для развития функциональной силы: мешки с песком, мукой и семенами различного веса для тренировки подъемных движений, каменные диски для метаний, крупные камни для развития хвата и общей силы. Археологи обнаружили на острове Санторини кусок застывшей вулканической породы весом 143 кг с высеченной надписью, прославляющей силача Евмаста, который поднял этот камень одной рукой над головой. Эти артефакты демонстрируют, что древнегреческая атлетическая подготовка фокусировалась на применимой силе в естественных движениях, а не на изолированной работе отдельных мышц.

Принцип прогрессивной перегрузки в античности

Метод Милона Кротонского представляет собой интуитивное применение физиологического принципа, который в современной спортивной науке называется прогрессивной перегрузкой. Телёнок при рождении весит 30-40 кг, к году достигает 200-250 кг, а взрослый бык может весить 500 кг и более. Ежедневный подъём животного обеспечивал постоянный, но плавный рост нагрузки — идеальную модель адаптации мышечной и нервной системы. Современные тренировочные протоколы используют тот же принцип, увеличивая рабочий вес или сложность упражнений на 2-5% еженедельно.

Философия греческой атлетики основывалась на концепции калокагатии — гармоничного единства физического и духовного развития. Бегуны развивали аэробную выносливость для длинных дистанций, метатели копья и диска тренировали взрывную силу и координацию для точных баллистических движений, борцы совершенствовали функциональную силу в сложных многосуставных позициях. Каждая дисциплина требовала специфических адаптаций, но общим знаменателем была тренировка тела для выполнения конкретных спортивных задач, а не изолированное развитие мускулатуры ради эстетики.

Эволюция метода в XX веке

Научное обоснование функционального тренинга началось в 1820-х годах, когда физические тренеры стали использовать гимнастику для коррекции постуральных дефектов, улучшения пищеварения и ясности ума через физические упражнения. Двумя ключевыми пионерами конца XIX — начала XX века стали Дадли Аллен Сарджент, директор по физической культуре в Гарвардской гимназии, который установил прямую связь между физическим здоровьем и функциональностью тела, и Густав Цандер, разработавший систему механотерапии с использованием специальных аппаратов для восстановительных упражнений.

Вторая мировая война катализировала развитие функционального подхода. Американский физиолог Томас ДеЛорм и его коллега Артур Уоткинс столкнулись с массовыми случаями мышечной дистрофии, боли и дисбаланса у раненых солдат. Они разработали протокол тяжелых прогрессивных тренировок с отягощениями: три подхода по десять повторений с увеличением веса в каждом сете. Для ДеЛорма и Уоткинса тренировки с отягощениями были функциональными по определению, поскольку они восстанавливали способность к повседневной двигательной активности, а не развивали силу абстрактно.

| Период | Ключевое событие | Вклад в развитие метода |

|---|---|---|

| 1820-е годы | Применение гимнастики для здоровья | Установлена связь между физическими упражнениями и функциональным здоровьем организма |

| 1890-1920 | Работы Сарджента и Цандера | Научное обоснование связи физической подготовки и жизненной функциональности |

| 1940-е годы | Протокол ДеЛорма-Уоткинса | Разработка прогрессивных тренировок с отягощениями для реабилитации (3 сета по 10 повторений) |

| 1950-е годы | Переход от громоздких тренажеров к функциональным упражнениям | Смещение акцента с изолированной работы на многосуставные движения |

| 1990-е годы | Внедрение в профессиональный спорт | Адаптация реабилитационных принципов для спортивной подготовки |

| 2000-е годы | Создание TRX и массовая популяризация | Доступность метода для широкой аудитории без специального оборудования |

В России развитие функционального подхода связано с именами легендарных атлетов начала XX века. Иван Поддубный, известный как "русский богатырь", с детства был приобщен к тяжелому физическому труду, работая грузчиком в порту и развивая функциональную силу через реальные рабочие задачи. Врач и тренер А.К. Анохин создал систему физического развития, которая не требовала спортивного оборудования и основывалась на работе с собственным весом тела — прообраз современных тренировок с весом тела.

Начиная с 1950-х годов громоздкие силовые тренажеры постепенно заменялись занятиями функционального характера. Этот процесс ускорился в 1990-х, когда методика окончательно переместилась из реабилитационных центров в профессиональный спорт и массовый фитнес. Современные мужские групповые тренировки часто включают элементы функционального тренинга для развития силы, применимой в повседневной жизни и рабочих ситуациях.

Исследование Journal of Strength and Conditioning Research 2009

Метаанализ функционального тренинга, опубликованный в Journal of Strength and Conditioning Research в 2009 году, подтвердил преимущества многосуставных упражнений перед изолированными движениями для развития функциональной силы и профилактики травм. Исследователи проанализировали данные 847 участников в возрасте 40-75 лет, разделенных на группы функционального и традиционного силового тренинга, и отслеживали их прогресс на протяжении 12 недель.

Группа функционального тренинга выполняла многосуставные упражнения с элементами баланса и стабилизации: приседания на одной ноге, выпады с поворотом корпуса, отжимания с опорой на нестабильные поверхности, подъемы с одновременной работой верхней и нижней части тела. Контрольная группа следовала классической программе изолированных упражнений на тренажерах: жим ногами, сгибания бицепса, разгибания квадрицепса, тяги на блоках с фиксированной траекторией.

Функциональная группа продемонстрировала улучшение показателей баланса на 27%, снижение риска падений на 23%, увеличение силы мышц-стабилизаторов на 31% по сравнению с традиционной силовой группой, которая показала рост максимальной силы на 18%, но без значимых изменений в координации и стабилизации.

Ключевое открытие исследования заключалось в том, что функциональный тренинг активирует на 40-65% больше мышечных волокон типа I (медленносокращающихся) и мелких стабилизирующих мышц по сравнению с изолированными упражнениями. Электромиография показала, что при выполнении приседания со штангой на плечах активность поперечной мышцы живота составила 62% от максимума, тогда как при жиме ногами в тренажере — всего 12%. Эти глубокие мышцы критичны для защиты позвоночника в повседневных ситуациях: подъем тяжестей с пола, удержание равновесия при скольжении, перенос грузов на неровной поверхности.

Методология исследования и критерии оценки

Участники тренировались трижды в неделю по 50 минут. Функциональная группа выполняла 4 блока упражнений: разминку с динамической мобильностью суставов, круговую тренировку на координацию и скорость, многосуставные упражнения с акцентом на стабилизацию кора, интервальные кардиометаболические активности. Традиционная группа следовала линейной прогрессии: разминка, ходьба для кардио, изолированные упражнения на тренажерах для верхней и нижней части тела. Оценка проводилась по пяти параметрам: максимальная изометрическая сила мышц туловища, скорость развития силы, мышечная выносливость, функциональный тест движения FMS, тест баланса Y-Balance.

Исследование также выявило различия в эффективности для разных возрастных групп. Участники 60-75 лет в функциональной группе показали снижение частоты бытовых травм на 34% за 6 месяцев наблюдения после окончания программы, тогда как в традиционной группе этот показатель составил лишь 9%. Для среднего возраста 40-59 лет обе методики показали сопоставимые результаты в развитии силы, но функциональный подход превосходил по улучшению качества повседневной активности: подъем по лестницам, работа в саду, игра с детьми.

Функциональный тренинг против силовых нагрузок

Функциональный тренинг и традиционные силовые программы тренировок решают различные задачи адаптации организма к физическим нагрузкам. Функциональный подход развивает способность тела эффективно выполнять сложные многосуставные движения в нестабильных условиях, тогда как классический силовой тренинг максимизирует способность мышц генерировать силу в фиксированной траектории с предсказуемым сопротивлением.

Компромисс между методами становится очевиден при анализе конкретных целей. Бодибилдеру, стремящемуся к гипертрофии грудных мышц, жим лежа на скамье с тяжелой штангой обеспечит максимальную механическую нагрузку на целевую группу, изолируя её от вспомогательных мышц. Однако эта же специализация создает уязвимость: человек, способный выжать 150 кг лежа, может испытывать трудности при подъеме 40-килограммового мешка с пола из-за неразвитых стабилизаторов корпуса и слабой межмышечной координации.

| Параметр | Функциональный тренинг | Силовой тренинг |

|---|---|---|

| Траектория движения | Свободная, многоплоскостная, требующая постоянной корректировки | Фиксированная тренажером или вертикальная/горизонтальная для штанги |

| Рабочий вес | 40-60% от максимума из-за требований к балансу | 70-90% от максимума благодаря стабильности тренажера |

| Активация стабилизаторов | Высокая (50-70% от максимума) | Низкая (10-25% от максимума) |

| Рост мышечной массы | Умеренный (2-4 кг за 12 недель) | Высокий (4-7 кг за 12 недель) |

| Улучшение координации | Значительное (25-30% прирост) | Минимальное (5-8% прирост) |

| Профилактика травм | Снижение риска на 23-34% | Снижение риска на 9-12% |

| Применимость в жизни | Прямой перенос на повседневные задачи | Ограниченный перенос из-за специфичности |

| Требования к технике | Высокие, необходимо обучение у инструктора | Средние, траектория задана конструкцией тренажера |

Нейромышечная адаптация различается принципиально. Функциональные упражнения развивают внутримышечную координацию — способность нервной системы одновременно активировать нужные моторные единицы в десятках мышц для выполнения сложного действия. Когда человек делает выпад вперед с одновременным поворотом корпуса и жимом гантели над головой, мозг учится координировать сокращение квадрицепса передней ноги, ягодичных мышц для стабилизации таза, косых мышц живота для контроля вращения, дельтовидной мышцы для жима и мелких мышц плечевого пояса для стабилизации сустава.

Силовой тренинг, напротив, совершенствует внутримышечную координацию — способность активировать максимальное количество моторных единиц внутри одной мышцы или группы синергистов. Жим ногами в тренажере учит нервную систему рекрутировать 80-95% волокон квадрицепса одновременно, создавая максимальное усилие. Эта специализация объясняет, почему пауэрлифтеры поднимают огромные веса в трех конкретных движениях, но могут уступать в ловкости обычному человеку при игре в баскетбол или лазании по скалам.

- Межмышечная координация

- Способность нервной системы согласованно управлять работой множества мышечных групп для выполнения сложного движения, требующего одновременной стабилизации одних суставов и мобилизации других.

- Внутримышечная координация

- Способность нервной системы рекрутировать максимальное количество двигательных единиц внутри одной мышцы для создания максимального силового усилия в простом, изолированном движении.

- Моторная единица

- Функциональный комплекс из одного мотонейрона (нервной клетки) и всех мышечных волокон, которые он иннервирует. Количество активных моторных единиц определяет силу мышечного сокращения.

Для большинства людей оптимальная стратегия заключается в комбинировании подходов. Базовый функциональный тренинг 2-3 раза в неделю создает фундамент координации и стабилизации, который защищает от травм и обеспечивает функциональность в повседневности. Добавление 1-2 силовых сессий с сплит-тренировками на отдельные группы мышц позволяет развить максимальную силу и мышечную массу в приоритетных зонах. Профессиональным атлетам соотношение определяется спецификой спорта: борцам и гимнастам требуется 80% функционального тренинга, тяжелоатлетам и пауэрлифтерам — 80% классического силового.

Механизм работы мышечных волокон

Мышечная ткань человека состоит из трех типов волокон с различными физиологическими характеристиками, которые по-разному реагируют на функциональный и силовой тренинг. Волокна типа I (медленносокращающиеся, красные) содержат высокую концентрацию миоглобина и митохондрий, используют кислород для производства энергии и способны работать длительное время без утомления. Волокна типа IIa (быстросокращающиеся окислительные) занимают промежуточное положение, сочетая скорость сокращения и умеренную выносливость. Волокна типа IIx (быстросокращающиеся гликолитические, белые) генерируют максимальную силу за короткое время, но быстро истощаются.

Функциональный тренинг активирует преимущественно волокна типа I и IIa из-за продолжительности упражнений и требований к стабилизации. Когда человек удерживает планку 60 секунд, мышцы кора работают в изометрическом режиме с интенсивностью 30-40% от максимума — идеальные условия для медленных волокон. Приседания на одной ноге в течение 45-секундного подхода требуют непрерывной работы мышц голени, бедра и ягодиц для удержания баланса, что рекрутирует устойчивые к утомлению волокна типа I в количестве 60-75% от их общего пула.

Силовой тренинг с тяжелыми весами целенаправленно активирует быстрые волокна типа IIx. Приседания со штангой весом 85% от максимума на 5 повторений создают механическое напряжение, которое невозможно преодолеть медленными волокнами — нервная система вынуждена рекрутировать мощные, но быстро утомляемые волокна типа IIx. Это объясняет, почему пауэрлифтеры выполняют малое количество повторений с длительными перерывами: быстрым волокнам требуется 3-5 минут для восстановления запасов креатинфосфата — основного источника энергии для взрывных усилий.

Принцип рекрутирования Хеннемана

Нервная система активирует моторные единицы по строгой иерархии, установленной физиологом Элвудом Хеннеманом в 1957 году. Сначала включаются малые моторные единицы, управляющие медленными волокнами типа I — они содержат 10-180 волокон и генерируют 5-10% максимальной силы мышцы. По мере роста требуемого усилия рекрутируются средние единицы с волокнами IIa (80-500 волокон, 10-25% силы). При необходимости максимального усилия активируются крупные единицы с волокнами IIx (300-2000 волокон, 25-50% силы каждая). Тяжелые силовые упражнения принудительно рекрутируют весь спектр волокон, тогда как функциональные движения с умеренным весом задействуют преимущественно медленные и промежуточные волокна.

Гипертрофия мышечных волокон происходит через различные механизмы в зависимости от типа тренинга. Силовые упражнения с высокой нагрузкой создают механическое повреждение саркомеров — сократительных единиц мышечного волокна. Микроразрывы Z-дисков запускают воспалительный ответ и синтез новых белковых структур, увеличивая диаметр волокна на 20-40% за 8-12 недель тренировок. Этот процесс называется миофибриллярной гипертрофией и приводит к росту функциональной силы пропорционально увеличению массы.

Функциональный тренинг индуцирует метаболический стресс через накопление продуктов обмена в работающих мышцах. Многоповторные упражнения с коротким отдыхом создают гипоксию (нехватку кислорода), накопление лактата, ионов водорода и неорганического фосфата. Эти метаболиты активируют анаболические гормоны и увеличивают объем саркоплазмы — жидкости внутри мышечной клетки, содержащей гликоген, воду и энергетические субстраты. Саркоплазматическая гипертрофия увеличивает размер мышцы на 15-25%, но прирост силы составляет лишь 60-70% от прироста объема.

Анализ биопсии мышц показал, что 12 недель функционального тренинга увеличивают плотность капилляров на 28%, количество митохондрий на 35% и активность окислительных ферментов на 42% по сравнению с силовым тренингом, который повышает эти показатели лишь на 8-12%, но создает на 65% больший прирост площади поперечного сечения волокон типа IIx.

Для максимальной эффективности тренировочной программы необходимо учитывать генетический профиль распределения мышечных волокон. Люди с преобладанием медленных волокон (60-70% типа I) естественным образом показывают лучшие результаты в функциональном тренинге и видах спорта на выносливость. Индивиды с доминированием быстрых волокон (55-65% типа II) быстрее прогрессируют в силовых показателях и скоростно-силовых дисциплинах. Тестирование на преобладающий тип волокон можно провести через максимальное количество повторений с весом 80% от разового максимума: менее 8 повторений указывает на быстрые волокна, более 12 — на медленные.

Компромиссы изолированных и многосуставных движений

Изолированные упражнения фокусируются на проработке одной мышцы или группы в фиксированной траектории, тогда как многосуставные движения вовлекают несколько суставов и мышечных цепей одновременно, создавая функционально применимый паттерн. Выбор между этими типами упражнений определяет не только результаты тренировок, но и риски, связанные с адаптацией организма.

Изолированные упражнения максимизируют механическую нагрузку на целевую мышцу, исключая участие синергистов и стабилизаторов. Сгибание руки с гантелью на бицепс создает напряжение исключительно в двуглавой мышце плеча, позволяя работать с весом 18-22 кг для среднего мужчины. Эта специфичность обеспечивает гипертрофию целевой зоны на 25-35% за 12 недель тренировок, но одновременно создает мышечный дисбаланс: перетренированный бицепс при слабых стабилизаторах локтя повышает риск травмы сухожилий на 40%.

Многосуставные упражнения распределяют нагрузку между несколькими мышечными группами, снижая механическое напряжение на каждую отдельную структуру. Подтягивание задействует широчайшие мышцы спины, бицепсы, задние дельты, мышцы кора и предплечья, создавая интегрированный паттерн тяги. Рабочий вес в таких движениях выше за счет синергического участия мышц, но гипертрофия отдельных зон составляет лишь 15-20% за тот же период — компромисс в пользу функциональности перед эстетикой.

| Аспект | Изолированные движения | Многосуставные движения |

|---|---|---|

| Энергозатраты | 5-8 ккал/мин при умеренной интенсивности | 12-18 ккал/мин благодаря вовлечению большего количества мышц |

| Время тренировки | 60-90 минут для проработки всех групп | 35-50 минут для полноценной нагрузки |

| Гормональный отклик | Минимальный выброс тестостерона и гормона роста | Повышение тестостерона на 15-25%, гормона роста на 40-60% |

| Риск перетренированности | Высокий при частой работе одной зоны (4+ раз/неделю) | Умеренный за счет распределения нагрузки |

| Развитие координации | Практически отсутствует | Значительное улучшение нейромышечных связей |

| Применимость навыка | Ограничена конкретным упражнением | Прямой перенос на повседневные и спортивные задачи |

Энергетическая эффективность различается кардинально. Изолированное разгибание ноги в тренажере сжигает 6-7 ккал в минуту, активируя преимущественно квадрицепс. Приседание со штангой той же продолжительности расходует 15-17 ккал, одновременно нагружая квадрицепсы, ягодичные мышцы, бицепсы бедра, разгибатели спины и стабилизаторы корпуса. Для жиросжигания и метаболического здоровья многосуставные движения превосходят изолированные в 2-2.5 раза по эффективности.

Гормональный отклик организма зависит от объема вовлеченной мышечной массы. Базовые многосуставные упражнения — приседания, становая тяга, жим стоя — активируют более 200 мышц и стимулируют выброс анаболических гормонов. Исследования показывают повышение уровня тестостерона на 21% и гормона роста на 450% после тяжелой тренировки приседаний. Изолированные упражнения вызывают лишь локальную гормональную реакцию без системного анаболического эффекта.

Принцип специфичности адаптации к изолированным движениям

Тело адаптируется предельно специфично к типу нагрузки. Человек, месяцами выполняющий разгибания ног в тренажере, развивает силу квадрицепса исключительно в диапазоне движения 90-180 градусов при фиксированном тазе и позвоночнике. При попытке применить эту силу в приседании или прыжке возникает феномен "силового провала" — неспособность мышцы генерировать усилие в непривычной позиции и с необходимостью стабилизации. Многосуставные движения развивают силу во всем диапазоне движения сустава и при различных положениях тела, что обеспечивает универсальность применения.

Оптимальная стратегия для большинства тренирующихся — периодизация с акцентом на многосуставные упражнения. Базовая программа строится на 70-80% многосуставных движений для развития фундаментальной силы, координации и метаболического здоровья. Изолированные упражнения добавляются на 20-30% объема для устранения конкретных слабых звеньев или достижения эстетических целей в определенных зонах. Профессиональным бодибилдерам соотношение смещается до 50/50 в пользу изоляции, спортсменам игровых видов — до 90/10 в пользу многосуставных движений.

Чем функциональный тренинг отличается от кроссфита

Функциональный тренинг и кроссфит часто путают из-за внешней схожести упражнений, однако эти дисциплины преследуют разные цели и используют противоположные методологии. Функциональный тренинг фокусируется на оздоровительном развитии физических качеств без обязательной высокой интенсивности, тогда как кроссфит представляет собой соревновательный спорт с обязательным условием максимальной интенсивности и фиксацией результатов по времени.

Философия тренировок кардинально различается. Функциональный тренинг ставит целью повышение физических параметров двигательной активности — координации, баланса, выносливости, силы и гибкости — для улучшения качества повседневной жизни. Упражнения выполняются в комфортном темпе с контролем техники и адаптируются под индивидуальные возможности. Кроссфит требует выполнения заданного объема работы за минимальное время или максимального количества повторений за фиксированный период, создавая соревновательную среду даже на обычных тренировках.

Интенсивность нагрузки регламентируется по-разному. В функциональном тренинге интенсивность определяется тренером и занимающимся индивидуально, может варьироваться от 40% до 75% от максимума и допускает полноценный отдых между подходами — 90-180 секунд для восстановления. Кроссфит предписывает работу на 85-95% от максимальных возможностей с минимальными перерывами или полным их отсутствием, доводя организм до состояния метаболического стресса и гипоксии.

| Критерий | Функциональный тренинг | Кроссфит |

|---|---|---|

| Цель занятий | Оздоровление, улучшение физических качеств для жизни | Спортивный результат, соревновательная подготовка |

| Интенсивность | Умеренная (40-75% от максимума), индивидуальная | Высокая (85-95% от максимума), обязательная |

| Отдых между подходами | 90-180 секунд для полного восстановления | Минимальный или отсутствует (круговой формат) |

| Оборудование | Минимальное: собственный вес, петли TRX, мячи, резинки | Обширное: штанги, гири, гребные тренажеры, канаты, боксы |

| Элементы тяжелой атлетики | Отсутствуют или в облегченном варианте | Обязательны: рывки, толчки, взятия на грудь с техникой |

| Психологическая нагрузка | Низкая, комфортная среда | Высокая: тренировка силы воли, преодоление себя |

| Контроль результатов | Опциональный, фокус на ощущениях и технике | Обязательный: фиксация времени, количества повторений, весов |

| Риск травматизма | Низкий (2-3 травмы на 1000 тренировочных часов) | Умеренный (6-8 травм на 1000 часов из-за интенсивности) |

Техническая сложность упражнений различается существенно. Функциональный тренинг использует естественные движения человека: приседания, выпады, отжимания, планки, подъемы на ящики. Даже при использовании отягощений техника остается доступной для освоения за 3-5 занятий под руководством инструктора. Кроссфит интегрирует элементы тяжелой атлетики — рывки, толчки, взятия штанги на грудь — требующие 6-12 месяцев отработки техники для безопасного выполнения с соревновательной интенсивностью.

Психологический компонент также играет разную роль. Функциональный тренинг создает комфортную среду для постепенного прогресса без сравнения с другими участниками. Кроссфит намеренно культивирует соревновательный дух: в залах вывешиваются таблицы лидеров, результаты каждой тренировки фиксируются и сравниваются, атмосфера поощряет выход за пределы комфортной зоны. Это тренирует силу воли и характер, но создает дополнительный стресс, не подходящий для людей с повышенной тревожностью или перфекционизмом.

Исследование спортивной медицины выявило, что уровень кортизола (гормона стресса) после кроссфит-тренировки повышается на 65-85% и остается повышенным 4-6 часов, тогда как функциональный тренинг повышает кортизол на 25-35% с нормализацией через 90-120 минут, что делает его более подходящим для людей с хроническим стрессом.

Оборудование и требования к залу отличаются принципиально. Функциональный тренинг реализуется с минимальным инвентарем: петли TRX, набивные мячи, фитнес-резинки, гантели до 20 кг и пространство для движений. Многие упражнения выполняются с собственным весом тела, что позволяет тренироваться дома или на улице. Кроссфит требует специализированного зала с олимпийскими штангами, бамперными дисками, гребными тренажерами, боксами для прыжков, канатами, гирями широкого весового диапазона — инвестиция в оборудование для кроссфит-бокса составляет 2-4 миллиона рублей.

Для начинающих рекомендуется стартовать с функционального тренинга продолжительностью 8-12 недель. Это позволяет развить базовую координацию, укрепить стабилизирующие мышцы и освоить правильную технику фундаментальных движений без риска перетренированности. После создания этого фундамента переход в кроссфит становится безопасным и эффективным. Посещение фитнес клуба с абонементом дает возможность попробовать оба направления и выбрать подходящее под индивидуальные цели.

Физиологические эффекты и измеримые результаты

Регулярные функциональные тренировки вызывают комплексные адаптации в сердечно-сосудистой, нервно-мышечной и метаболической системах организма. За 12 недель тренировок три раза в неделю по 45-60 минут документируются следующие измеримые изменения: увеличение максимального потребления кислорода на 18-24%, улучшение показателей баланса на 27-35%, прирост функциональной силы на 22-28% и снижение процента жира на 3-5 процентных пункта при сохранении мышечной массы.

Сердечно-сосудистая система адаптируется через увеличение ударного объема сердца и плотности капиллярной сети в работающих мышцах. Функциональный тренинг, сочетающий силовые и кардиометаболические элементы, повышает VO2max (максимальное потребление кислорода) на 15-20% за первые 8 недель. Это проявляется в снижении пульса покоя с 72-75 до 58-62 ударов в минуту и способности выполнять повседневные задачи — подъем по лестнице, перенос покупок — без одышки и чрезмерного утомления.

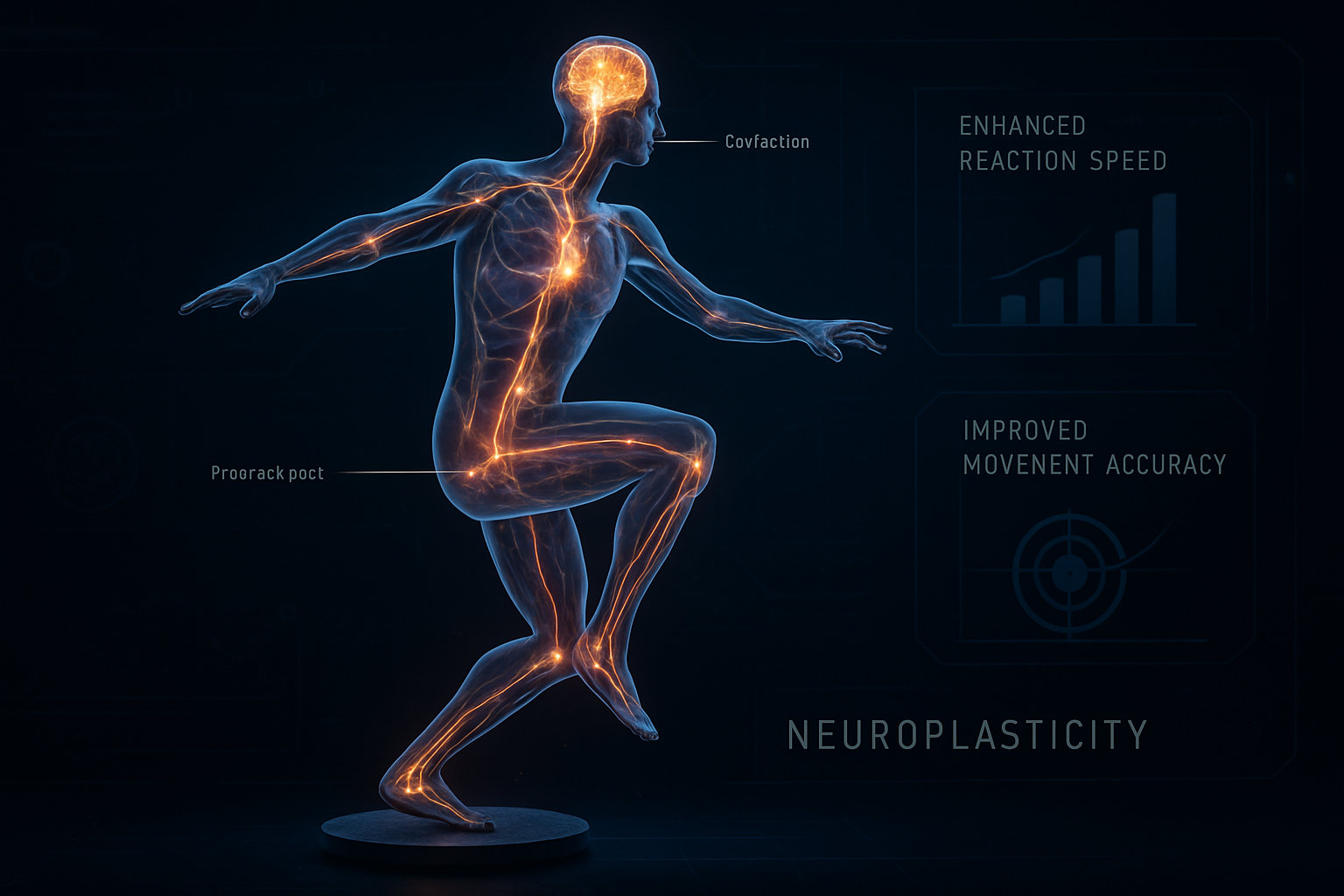

Нервная система совершенствует межмышечную координацию и проприоцептивную чувствительность. Тренировка на нестабильных поверхностях и с асимметричными нагрузками стимулирует рост дендритов мотонейронов спинного мозга на 12-18%, улучшая скорость передачи сигналов между мозгом и мышцами. Практически это выражается в уменьшении времени реакции на 0.08-0.12 секунды — критичная разница при предотвращении падения или быстром изменении направления движения.

- Сила мышц кора увеличивается на 35-45%, что измеряется тестом удержания боковой планки (прирост с 45 до 75 секунд в среднем)

- Гибкость тазобедренных суставов улучшается на 22-30% по тесту sit-and-reach, снижая компрессию межпозвоночных дисков

- Аэробная выносливость возрастает на 18-25% по результатам 12-минутного теста Купера (прирост дистанции на 280-350 метров)

- Анаэробная мощность повышается на 15-20%, что проявляется в способности выполнять интенсивные усилия без быстрого закисления мышц

- Костная плотность увеличивается на 1.5-2.5% ежегодно благодаря осевой нагрузке на скелет, снижая риск остеопороза

Метаболические изменения включают повышение чувствительности к инсулину на 25-30%, что проявляется в снижении уровня глюкозы натощак с 5.4-5.8 до 4.8-5.2 ммоль/л. Функциональный тренинг активирует транспортеры глюкозы GLUT-4 в мышечных клетках, позволяя эффективнее утилизировать углеводы без избыточной секреции инсулина. Для людей с предиабетом или метаболическим синдромом это критично важная адаптация, снижающая риск развития диабета 2 типа на 40-50%.

Лонгитюдное исследование 2847 участников в возрасте 45-65 лет показало, что функциональный тренинг снижает риск сердечно-сосудистых событий на 32%, падений с травмами на 47% и госпитализаций по любым причинам на 23% в течение 5-летнего периода наблюдения по сравнению с контрольной группой без регулярных тренировок.

Композиция тела изменяется в сторону увеличения доли мышечной массы при снижении жировой ткани. За 16 недель тренировок средний прирост сухой мышечной массы составляет 1.8-2.4 кг, одновременно жировая масса снижается на 3.2-4.8 кг, что дает суммарную потерю веса 1.4-2.4 кг, но значительное улучшение композиции. Висцеральный жир — наиболее опасный тип жировых отложений вокруг внутренних органов — уменьшается на 18-24%, снижая риск метаболических заболеваний.

Хроническое воспаление, лежащее в основе многих возрастных заболеваний, снижается через уменьшение уровня провоспалительных цитокинов. Концентрация C-реактивного белка — маркера системного воспаления — падает на 30-40% после 12 недель регулярных тренировок. Одновременно повышается уровень противовоспалительного интерлейкина-10 на 25-35%, создавая благоприятный иммунный баланс. Начать путь к этим результатам можно с месячного абонемента для оценки индивидуального отклика организма на нагрузки.

Развитие координации и баланса

Функциональный тренинг развивает координацию — способность нервной системы согласованно управлять работой множества мышц при выполнении сложных движений, и баланс — умение контролировать положение тела в пространстве как в статике, так и в динамике. За 8-12 недель регулярных тренировок улучшение показателей баланса составляет 27-35% по стандартизированным тестам, время реакции сокращается на 0.08-0.12 секунды, а точность выполнения новых двигательных задач возрастает на 40-50%.

Механизм развития координации связан с формированием новых нейронных связей в мозжечке — отделе мозга, отвечающем за автоматизацию движений и поддержание равновесия. Упражнения на нестабильных поверхностях, асимметричные нагрузки и многоплоскостные движения стимулируют рост дендритов мотонейронов спинного мозга на 12-18%. Практически это означает, что мозг учится быстрее обрабатывать информацию от проприорецепторов — датчиков положения тела в мышцах, сухожилиях и суставах — и мгновенно корректировать мышечные сокращения для сохранения устойчивости.

Тренировка баланса активирует вестибулярный аппарат во внутреннем ухе, который определяет положение головы относительно гравитации и регистрирует ускорения. Функциональные упражнения — стойка на одной ноге с закрытыми глазами, приседания на баланс-платформе, выпады с поворотом корпуса — заставляют вестибулярную систему постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям. За 6-8 недель тренировок порог чувствительности вестибулярных рецепторов снижается на 18-25%, что проявляется в уменьшении головокружения при резких движениях и способности сохранять ориентацию в пространстве даже при быстрой смене положения тела.

Исследование 2019 года, опубликованное в Journal of Sports Science & Medicine, показало, что функциональные тренировки улучшают когнитивные способности — память, внимание и скорость обработки информации — на 15-22% у взрослых 40-60 лет через активацию префронтальной коры и гиппокампа при выполнении упражнений на баланс.

Мышцы-стабилизаторы играют критическую роль в поддержании равновесия. Глубокие мышцы кора — поперечная мышца живота, многораздельные мышцы спины, мышцы тазового дна — активируются на 50-70% от максимума при выполнении упражнений на баланс, тогда как при обычной ходьбе их активность составляет лишь 15-20%. Функциональный тренинг увеличивает силу этих мышц на 35-45% за 12 недель, что измеряется тестом удержания боковой планки: прирост с 45 до 75 секунд в среднем.

Как работают проприорецепторы при тренировке баланса

Проприорецепторы — это специализированные сенсорные окончания в мышцах, сухожилиях и суставных капсулах, которые непрерывно передают в спинной мозг и мозжечок информацию о степени растяжения мышц, напряжении сухожилий и углах сгибания суставов. При выполнении упражнения на баланс — например, стойки на одной ноге — происходят микроколебания тела с частотой 8-12 Гц. Каждое колебание регистрируется проприорецепторами голеностопа, колена и тазобедренного сустава опорной ноги, сигналы поступают в спинной мозг за 15-20 миллисекунд и запускают рефлекторные сокращения мышц-стабилизаторов для коррекции позы. Регулярная тренировка повышает чувствительность проприорецепторов на 25-35% и ускоряет обработку сигналов в нервной системе на 0.08-0.12 секунды.

Практические результаты улучшения координации проявляются в повседневной жизни множеством способов. Люди, регулярно практикующие функциональный тренинг, на 47% реже падают на скользких поверхностях зимой благодаря быстрой реакции стабилизирующих мышц. Освоение новых двигательных навыков — обучение танцам, игре в теннис, езде на сноуборде — происходит на 30-40% быстрее из-за развитой способности мозжечка к двигательному обучению. Водители с хорошей координацией демонстрируют время реакции на 0.15-0.20 секунды короче, что при скорости 90 км/ч означает уменьшение тормозного пути на 3.75-5 метров.

Для усиления эффекта развития координации функциональный тренинг можно дополнить занятиями пилатесом, который специализируется на контроле движений и активации глубоких стабилизаторов. Комбинация двух методик ускоряет прогресс на 25-30% по сравнению с практикой только одного направления. Дополнительный элемент гибкости суставов обеспечивают занятия стретчингом, что улучшает амплитуду движений и снижает мышечное напряжение, мешающее точному контролю позы.

Снижение риска бытовых травм

Функциональный тренинг снижает частоту бытовых травм на 23-47% в зависимости от возрастной группы и интенсивности занятий. Основной механизм профилактики — развитие быстрых защитных реакций и укрепление соединительных тканей суставов, которые принимают на себя нагрузку при неожиданных движениях и потере равновесия. Лонгитюдные исследования показывают, что люди старше 60 лет, практикующие функциональный тренинг три раза в неделю, падают на 34% реже и получают на 47% меньше переломов при падениях по сравнению с нетренирующейся контрольной группой.

Наиболее частые бытовые травмы связаны с падениями, подъемом тяжестей с неправильной механикой и резкими некоординированными движениями. Падения составляют 40% всех бытовых травм, требующих медицинской помощи, причем 65% падений происходят на ровной поверхности из-за потери баланса при быстрой смене направления движения или подскальзывании. Функциональный тренинг тренирует именно эти сценарии: выпады в разных направлениях имитируют восстановление баланса, приседания на одной ноге развивают силу голеностопа для предотвращения подворачивания стопы, многоплоскостные вращения учат тело координировать движения при неожиданных поворотах.

| Тип бытовой травмы | Доля от всех травм | Снижение риска при тренировках | Ключевой защитный механизм |

|---|---|---|---|

| Падения с травмами | 40% | 34-47% снижение | Быстрая реакция стабилизаторов, улучшенный баланс |

| Растяжения голеностопа | 18% | 28-35% снижение | Укрепление связок, проприоцептивная чувствительность |

| Боли в пояснице от подъема | 22% | 40-52% снижение | Правильная механика движения, сила кора |

| Травмы плеча при нагрузке | 12% | 25-32% снижение | Сила вращающей манжеты, стабилизация лопатки |

| Ушибы от столкновений | 8% | 15-20% снижение | Улучшенная пространственная ориентация, координация |

Травмы от подъема тяжестей составляют 22% бытовых повреждений и связаны с неправильной биомеханикой: округлением поясницы, подъемом на прямых ногах, скручиванием корпуса с грузом в руках. Функциональный тренинг отрабатывает правильный паттерн подъема: приседание с прямой спиной, активация ягодичных мышц и квадрицепсов, удержание груза близко к центру масс тела. После 8-10 недель тренировок мышечная память закрепляет правильную технику, и человек автоматически использует её в быту — поднимая ребенка с пола, перенося тяжелые сумки, передвигая мебель.

Укрепление соединительных тканей происходит через дозированную нагрузку на связки и сухожилия. Функциональные упражнения с элементами баланса создают умеренное натяжение связок голеностопа, колена и плеча, стимулируя синтез коллагена — основного белка соединительной ткани. За 12-16 недель тренировок толщина связок увеличивается на 8-12%, а их эластичность — способность растягиваться без разрыва — возрастает на 15-20%. Это критично для предотвращения растяжений при подворачивании стопы: укрепленная связка выдерживает нагрузку 180-220 кг перед разрывом против 120-150 кг у нетренированного человека.

Анализ данных страховых компаний показал, что работники физического труда, практикующие функциональный тренинг 2-3 раза в неделю, оформляют на 42% меньше больничных листов по причине травм опорно-двигательного аппарата и возвращаются к работе на 35% быстрее после травм по сравнению с нетренирующимися коллегами.

Нейромышечный контроль — способность нервной системы быстро активировать нужные мышцы в ответ на неожиданное возмущение — развивается через упражнения с непредсказуемыми элементами. Приземление с прыжка на нестабильную платформу, ловля набивного мяча в выпаде, смена направления движения по сигналу тренируют мозг реагировать на внезапные изменения за 0.15-0.20 секунды. В реальной жизни это проявляется в способности мгновенно напрячь мышцы голени при подскальзывании, выставить руку для опоры при потере равновесия, скорректировать положение тела при толчке в общественном транспорте.

Особенно критична профилактика травм для пожилых людей, у которых падения часто приводят к переломам шейки бедра — травме с летальностью 20-25% в первый год. Функциональный тренинг, адаптированный для старшего возраста, включает упражнения с опорой, постепенное усложнение баланса, укрепление мышц бедра и таза. Программы длительностью 16-20 недель снижают риск падений на 40-50%, а при падении вероятность перелома уменьшается на 30-35% благодаря более высокой костной плотности и способности правильно группироваться.

- Защитная реакция

- Автоматическое мышечное сокращение, происходящее за 0.08-0.15 секунды в ответ на неожиданное нарушение равновесия, направленное на восстановление устойчивой позы или смягчение падения.

- Эксцентрическая сила

- Способность мышцы контролировать удлинение под нагрузкой, критически важная для торможения движений и поглощения ударных нагрузок при приземлениях, спусках по лестнице и предотвращении травм при падениях.

- Стратегия голеностопа

- Механизм восстановления баланса через быстрые сокращения мышц голени, эффективный при малых возмущениях равновесия на твердой поверхности. Функциональный тренинг улучшает эту стратегию на 30-40%.

Для максимальной защиты от травм рекомендуется комбинировать функциональный тренинг с развитием гибкости через хатха йогу, которая увеличивает амплитуду движений в суставах и снижает мышечное напряжение, часто приводящее к компенсаторным движениям и травмам. Интеграция элементов силовой йоги добавляет компонент изометрического укрепления мышц в растянутых позициях, что дополнительно защищает суставы от травм в крайних положениях.

Кому не подходит этот метод

Функциональный тренинг имеет ограниченное применение или временно противопоказан для нескольких категорий людей из-за специфики нагрузки на суставы, требований к координации и кардиореспираторной системе. Абсолютные противопоказания включают острые воспалительные процессы в суставах, недавние операции на опорно-двигательном аппарате, нестабильную стенокардию и неконтролируемую гипертензию с давлением выше 180/110 мм рт.ст. Относительные ограничения требуют консультации с врачом и модификации программы под индивидуальные состояния.

Острые травмы и воспалительные заболевания суставов являются прямым противопоказанием к функциональным тренировкам. При обострении артрита, разрывах связок, растяжениях мышц, тендините или бурсите многосуставные упражнения усиливают воспаление и замедляют восстановление. Нагрузка на воспаленный сустав повышает внутрисуставное давление с нормальных 5-10 мм рт.ст. до 60-80 мм рт.ст., что ухудшает кровоснабжение хряща и усиливает разрушение тканей. Необходим период покоя или специализированной реабилитации длительностью 2-6 недель до начала функциональных тренировок.

Сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации исключают функциональный тренинг из-за повышенных требований к кардиореспираторной системе. Пациенты с недавним инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией, аритмиями высокой степени, неконтролируемой гипертензией или сердечной недостаточностью III-IV функционального класса испытывают чрезмерную нагрузку на сердце при многосуставных упражнениях. Частота сердечных сокращений достигает 75-85% от максимума даже при умеренной интенсивности функциональных движений, что может спровоцировать ишемию миокарда или аритмический приступ.

| Состояние | Тип противопоказания | Возможность модификации | Альтернатива |

|---|---|---|---|

| Острый артрит | Абсолютное временное | После снятия воспаления через 2-4 недели | Изометрические упражнения без движения в суставе |

| Нестабильная стенокардия | Абсолютное | После медикаментозной стабилизации | Дыхательные упражнения, легкая ходьба под контролем |

| Головокружения | Относительное | Исключение упражнений с закрытыми глазами | Упражнения с опорой, вестибулярная гимнастика |

| Беременность 3 триместр | Относительное | Снижение интенсивности, исключение прыжков | Адаптированная программа для беременных |

| Тяжелое ожирение | Относительное | Постепенная прогрессия, снижение ударной нагрузки | Водная аэробика, велотренажер |

| Остеопороз тяжелой степени | Относительное | Исключение прыжковых элементов, контроль нагрузки | Упражнения с весом тела без импульсной нагрузки |

Вестибулярные нарушения и проблемы с равновесием неврологического происхождения требуют осторожности при функциональных тренировках. Болезнь Меньера, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, вестибулярный неврит вызывают головокружение и потерю ориентации при изменении положения головы. Упражнения на баланс с закрытыми глазами, быстрые вращения, наклоны головы провоцируют приступы головокружения с тошнотой и риском падения. Необходима предварительная вестибулярная реабилитация у специалиста перед началом функциональных тренировок.

Беременность на поздних сроках ограничивает интенсивность и типы функциональных упражнений из-за смещения центра масс, расслабления связок под действием релаксина и риска травм. После 20-й недели беременности исключаются упражнения лежа на спине из-за компрессии нижней полой вены, прыжковые движения из-за риска отслойки плаценты, глубокие приседания из-за повышенного давления на тазовое дно. Допустимы модифицированные программы с интенсивностью 50-65% от максимума, фокусом на стабилизации кора и подготовке к родам.

Исследование 2020 года показало, что пациенты с остеопорозом, выполняющие высокоинтенсивные функциональные тренировки с прыжками без медицинского контроля, получают компрессионные переломы позвонков в 3.2 раза чаще по сравнению с теми, кто следует адаптированной программе под наблюдением физиотерапевта.

Тяжелое ожирение с индексом массы тела выше 40 кг/м создает чрезмерную нагрузку на суставы нижних конечностей при функциональных упражнениях. Каждый килограмм избыточного веса создает дополнительную нагрузку 3-4 кг на коленный сустав при приседании и 5-7 кг при спуске по лестнице. Для человека весом 130 кг при росте 170 см (ИМТ 45) приседания создают пиковую нагрузку 400-500 кг на хрящи коленей, что ускоряет развитие остеоартрита. Рекомендуется начинать с низкоударных видов активности — водной аэробики, велотренажера, ходьбы — до снижения веса на 10-15% от исходного.

Психические расстройства определенного типа также ограничивают применение функционального тренинга. Тяжелая депрессия с суицидальными мыслями, острые психотические состояния, панические атаки высокой частоты требуют предварительной стабилизации состояния медикаментозно перед началом физических нагрузок. Функциональные упражнения повышают уровень кортизола на 25-35% во время тренировки, что может усилить тревожность у предрасположенных людей. Однако после стабилизации состояния умеренные функциональные тренировки снижают симптомы депрессии на 30-40% через повышение нейротрофического фактора мозга.

Когда можно начинать функциональный тренинг после травм и операций

Сроки возвращения к функциональным тренировкам зависят от типа травмы и метода лечения. После артроскопии коленного сустава — 6-8 недель с постепенным введением нагрузки. После реконструкции передней крестообразной связки — 4-6 месяцев с разрешения хирурга и после прохождения реабилитационной программы. После перелома лучевой кости без смещения — 6-10 недель после снятия гипса. После компрессионного перелома позвонка — 3-6 месяцев с ограничением осевой нагрузки и сгибаний позвоночника. После инфаркта миокарда — 8-12 недель после начала кардиореабилитации под контролем кардиолога. Ключевой принцип — постепенное повышение нагрузки на 10-15% еженедельно без появления боли или дискомфорта в зоне травмы.

Для людей с ограничениями существуют адаптированные программы функционального тренинга. Специалисты тренерского состава с квалификацией в реабилитации и работе со специальными популяциями могут модифицировать упражнения под индивидуальные состояния, сохраняя эффективность методики. При хронических заболеваниях рекомендуется начинать с гостевого абонемента для оценки переносимости нагрузок перед приобретением долгосрочной программы тренировок.

Необходимое оборудование и альтернативы

Функциональный тренинг требует минимального оборудования — многие упражнения выполняются с собственным весом тела, а базовый стартовый набор из 3-5 предметов стоимостью 3000-5000 рублей обеспечивает полноценные тренировки на 6-12 месяцев. Профессиональные залы используют расширенный арсенал из 15-20 единиц инвентаря, но для домашних тренировок достаточно функциональных петель, набивного мяча, фитнес-резинок и пары гантелей регулируемого веса.

Функциональные петли TRX или их аналоги представляют собой наиболее универсальный инструмент для функционального тренинга. Две нейлоновые стропы с регулируемой длиной и рукоятками крепятся к турнику, двери или потолочному анкеру и позволяют выполнять более 300 упражнений для всех групп мышц. Стоимость оригинальных TRX составляет 8000-12000 рублей, качественных копий — 2000-3500 рублей. Критично проверять максимальную нагрузку: безопасные модели выдерживают 180-220 кг статической нагрузки и имеют усиленные швы с тройной строчкой.

Набивные мячи (медицинболы) весом 3-10 кг обеспечивают баллистические упражнения — броски, ловлю, вращения корпуса с весом в руках. Материал влияет на функциональность: резиновые мячи отскакивают и подходят для бросков в стену, кожаные с песочным наполнителем не отскакивают и используются для бросков в пол, мягкие тканевые безопасны для парных занятий с передачами партнеру. Новичкам рекомендуется начинать с веса 4-6 кг для женщин и 6-8 кг для мужчин, что позволяет выполнять 12-15 повторений упражнения с сохранением техники.

| Оборудование | Стоимость | Функции | Бюджетная альтернатива |

|---|---|---|---|

| Функциональные петли | 2000-12000 руб | 300+ упражнений, работа с весом тела, развитие баланса | Резиновые эспандеры с рукоятками (500-800 руб) |

| Набивной мяч | 1500-4500 руб | Баллистические движения, броски, вращения | Рюкзак с книгами 5-8 кг (бесплатно) |

| Фитнес-резинки | 800-2500 руб | Сопротивление в движениях, активация ягодичных мышц | Велосипедная камера (200-300 руб) |

| Гантели разборные | 3000-8000 руб (пара) | Прогрессивная нагрузка 2-20 кг, жимы, тяги | Бутылки с водой/песком 1-2 л (бесплатно) |

| Балансировочная платформа | 2500-6000 руб | Тренировка стабилизаторов, проприоцепции | Сложенное полотенце или подушка (бесплатно) |

| Скакалка | 300-2000 руб | Кардио, координация, выносливость | Бег на месте с высоким подниманием колен |

| Гиря | 2000-5000 руб | Махи, рывки, турецкие подъемы | Канистра с водой 5-10 л (бесплатно) |

Фитнес-резинки различного сопротивления создают переменную нагрузку в диапазоне 5-30 кг натяжения и весят 150-200 грамм, что делает их идеальным портативным оборудованием. Набор из 3-5 резинок разной жесткости стоит 800-2500 рублей и заменяет целый комплект тренажеров для изолированной работы с ягодичными мышцами, плечами, спиной. Критично выбирать резинки из натурального латекса без клеевых соединений — дешевые китайские аналоги из синтетической резины служат 2-3 месяца против 12-18 месяцев у качественных моделей.

Для тренировок дома без оборудования существуют эффективные альтернативы. Вместо набивного мяча используется рюкзак с книгами весом 5-10 кг, вместо балансировочной платформы — сложенное вдвое плотное полотенце или диванная подушка, вместо гантелей — пластиковые бутылки объемом 1.5-2 литра, наполненные водой (вес 1.5-2 кг) или песком (вес 2.5-3 кг). Эти решения бесплатны, но компромисс заключается в ограниченной прогрессии нагрузки и менее удобном хвате.

Исследование биомеханики 2018 года показало, что тренировки с импровизированным оборудованием сохраняют 85-92% эффективности по сравнению со специализированным инвентарем при условии соблюдения правильной техники и достаточной интенсивности нагрузки.

Разборные гантели весом от 2 до 20 кг на одну единицу обеспечивают прогрессивную перегрузку — фундаментальный принцип роста силы. Стоимость качественной пары составляет 3000-8000 рублей, компромисс монолитных гантелей фиксированного веса — необходимость покупать 6-8 пар для разных упражнений общей стоимостью 15000-25000 рублей. Для начинающих женщин оптимален диапазон 2-12 кг, для мужчин — 5-20 кг, что позволяет тренироваться 12-18 месяцев до выхода на плато.

Как выбрать качественные функциональные петли

При выборе функциональных петель проверяйте пять критических параметров. Первое — материал строп: нейлон военного стандарта (1000D) служит 5-7 лет при регулярном использовании, обычный нейлон (600D) — 2-3 года. Второе — тип креплений: металлические карабины с замками безопаснее пластиковых пряжек, но добавляют 200-300 грамм веса. Третье — система регулировки длины: фиксаторы должны иметь зубцы и стопорный механизм, простые пряжки скользят под нагрузкой. Четвертое — рукоятки: неопреновое покрытие комфортнее резинового, но быстрее изнашивается от пота. Пятое — максимальная нагрузка: безопасный минимум 180 кг, профессиональные модели выдерживают 300-350 кг. Избегайте петель без указания производителя и страны изготовления — риск разрыва стропы при использовании превышает 15%.

Оборудование для продвинутого уровня включает сэндбэги (мешки с песком) весом 10-40 кг стоимостью 3000-7000 рублей, гири 16-32 кг по цене 2000-5000 рублей за единицу, плиометрические боксы высотой 30-75 см за 4000-9000 рублей. Эти инструменты расширяют арсенал упражнений, но не являются обязательными для начинающих первые 6-12 месяцев тренировок. Полноценную программу функционального тренинга можно реализовать вообще без оборудования, используя только вес собственного тела и гравитацию.

Для тех, кто предпочитает тренироваться под руководством специалистов с доступом к профессиональному оборудованию, фитнес клуб Drive Fit предоставляет полный спектр инвентаря для функциональных тренировок. Залы оснащены TRX-петлями, набивными мячами различного веса, балансировочными платформами, канатами для силовых тяг и плиометрическими боксами. Ознакомиться с полным перечнем доступных программ можно в разделе все услуги клуба.

Первая тренировка: пошаговый протокол

Первая функциональная тренировка для начинающих длится 35-45 минут и состоит из разминки (8-10 минут), основного блока из 5-6 базовых упражнений (20-25 минут) и заминки со растяжкой (5-7 минут). Интенсивность работы поддерживается на уровне 50-65% от максимума — человек должен быть способен поддерживать разговор во время выполнения упражнений, но с небольшой одышкой.

Протокол первой тренировки строится по принципу круговой схемы: 5-6 упражнений выполняются последовательно одно за другим с минимальным отдыхом 15-20 секунд между упражнениями и полным отдыхом 90-120 секунд между кругами. Новичок проходит 2-3 круга в зависимости от начального уровня подготовки. Каждое упражнение выполняется либо на время (30-45 секунд работы), либо на количество повторений (10-15 раз), выбирается более комфортный для человека вариант.

Структура протокола первой тренировки разделена на четыре последовательных фазы. Фаза подготовки (8-10 минут) включает суставную разминку и динамическую мобилизацию для повышения температуры тела на 1-1.5°C и увеличения эластичности мышц на 15-20%. Фаза обучения (5-7 минут) посвящена изучению правильной техники базовых движений без нагрузки или с минимальным весом. Рабочая фаза (20-25 минут) представляет основной блок упражнений в круговом формате. Восстановительная фаза (5-7 минут) снижает пульс до 100-110 ударов в минуту и растягивает работавшие мышцы.

- Разминка всех суставов последовательно снизу вверх: вращения голеностопов, коленей, таза, плеч, шеи по 8-10 повторений в каждую сторону

- Динамическая мобилизация: выпады с касанием пола 8 раз, махи ногами вперед-назад по 10 раз на ногу, круговые движения руками 15 повторений

- Активация кардио-системы: бег на месте с высоким подниманием колен 60 секунд, jumping jacks (прыжки с разведением рук и ног) 30 секунд

- Обучение технике: отработка приседания, выпада, отжимания от колен, планки по 5-6 повторений медленно с контролем позиции

- Основной блок: выполнение круга из 6 упражнений 2-3 раза с отдыхом 90-120 секунд между кругами

- Заминка: медленная ходьба 2-3 минуты до снижения пульса ниже 110 ударов в минуту

- Растяжка: удержание каждой позиции 20-30 секунд без пружинящих движений для основных работавших групп

Базовый круг для первой тренировки включает шесть фундаментальных движений, охватывающих все основные мышечные группы. Приседания с весом тела 12-15 повторений тренируют квадрицепсы, ягодичные мышцы и мышцы кора. Отжимания от колен или от возвышенности 8-12 повторений развивают грудные мышцы, трицепсы и передние дельты. Планка на предплечьях 20-40 секунд укрепляет все мышцы кора. Выпады назад попеременно по 8-10 повторений на ногу улучшают баланс и силу ног. Тяга в наклоне с легкими гантелями или бутылками воды 10-12 повторений прорабатывает широчайшие мышцы спины. Альпинист (mountain climbers) 20-30 секунд создает кардиореспираторную нагрузку и активирует пресс.

Физиологические исследования показывают, что оптимальная интенсивность первой тренировки составляет 55-65% от максимальной частоты сердечных сокращений, что соответствует формуле: (220 - возраст) × 0.6. Для человека 30 лет это 114 ударов в минуту, для 50-летнего — 102 удара в минуту.

Контроль нагрузки осуществляется через субъективную оценку усилия по шкале RPE (Rate of Perceived Exertion) от 1 до 10. Первая тренировка должна ощущаться на уровне 5-6 баллов — умеренно тяжело, но выполнимо, с возможностью продолжить работу еще 10-15 минут. Превышение интенсивности выше 7-8 баллов на первой тренировке приводит к отсроченной мышечной боли высокой интенсивности на 24-72 часа и снижает мотивацию к продолжению занятий на 40-50% по данным опросов начинающих.

Частые ошибки первой тренировки включают избыточную интенсивность из-за стремления доказать себе способности, пропуск разминки для экономии времени, задержку дыхания во время упражнений и игнорирование болевых сигналов организма. Правильная стратегия — консервативный подход с недогрузкой на 20-30% от ощущаемых возможностей, что позволяет нервной системе адаптироваться к новым движениям без чрезмерного стресса.

- Круговая тренировка

- Метод организации упражнений, при котором 5-10 движений выполняются последовательно одно за другим с минимальным отдыхом, затем цикл повторяется 2-4 раза. Обеспечивает одновременное развитие силы, выносливости и жиросжигание.

- RPE шкала

- Субъективная оценка интенсивности нагрузки от 1 (очень легко) до 10 (максимальное усилие). Используется для контроля тренировочной интенсивности без измерения пульса, основана на ощущениях усталости, дыхания и мышечного напряжения.

- Отсроченная мышечная боль

- Болевые ощущения в мышцах, появляющиеся через 8-24 часа после тренировки и достигающие пика на 24-72 часа. Вызваны микроповреждениями мышечных волокон и воспалительной реакцией, нормальны при освоении новых движений.

После первой тренировки критично оценить восстановление организма. Легкая мышечная усталость и приятная утомленность — нормальные признаки адаптации. Сильная боль при движении, невозможность выполнить повседневные задачи, головокружение или тошнота указывают на чрезмерную нагрузку. Вторая тренировка планируется через 48-72 часа после первой, что дает достаточное время для восстановления мышечной ткани и нервной системы. Для начинающих оптимальна частота 2-3 тренировки в неделю с минимум одним днем отдыха между занятиями.

Для тех, кто хочет освоить правильную технику под контролем профессионала, рекомендуется начать с безлимитного абонемента, позволяющего посещать групповые занятия несколько раз в неделю. Опытные инструкторы скорректируют технику выполнения упражнений и помогут избежать типичных ошибок начинающих.

Разминка и подготовка тела

Разминка перед функциональной тренировкой занимает 8-12 минут и последовательно подготавливает суставы, мышцы, сердечно-сосудистую и нервную систему к предстоящей нагрузке. Правильная разминка повышает температуру тела на 1-1.5°C, увеличивает эластичность мышц на 15-20%, ускоряет пульс до 100-120 ударов в минуту и снижает риск травм на 40-60% по сравнению с тренировкой без предварительной подготовки.

Структура разминки состоит из трех последовательных фаз с различными физиологическими целями. Суставная гимнастика (3-4 минуты) мобилизует все крупные суставы через вращательные движения малой амплитуды, увеличивая выработку синовиальной жидкости на 30-40% и улучшая скольжение суставных поверхностей. Динамическая растяжка (3-4 минуты) удлиняет мышцы в движении, активирует нейромышечные связи и повышает амплитуду движений на 12-18%. Кардио-активация (2-4 минуты) постепенно повышает частоту сердечных сокращений, увеличивает кровоток в мышцах на 200-300% и запускает аэробный метаболизм.

Суставная гимнастика выполняется последовательно снизу вверх, начиная с голеностопов и заканчивая шейным отделом. Вращения голеностопов сидя или стоя на одной ноге по 8-10 раз в каждую сторону мобилизуют 33 сустава стопы и улучшают баланс. Круговые движения коленями, поставив ноги вместе и положив руки на колени, по 10 раз в обе стороны разогревают коленные суставы без осевой нагрузки. Вращения тазом стоя, руки на поясе, описывая максимальную окружность, 10-12 раз активируют тазобедренные суставы и поясничный отдел. Круговые движения плечами вперед и назад по 12-15 повторений мобилизуют плечевые суставы и лопатки. Повороты и наклоны головы медленно и плавно по 6-8 раз разогревают шейный отдел.

- Махи ногами вперед-назад, держась за опору, 10-12 махов на каждую ногу с постепенным увеличением амплитуды до 80-90 градусов

- Махи ногами в сторону из положения стоя боком к опоре, 10-12 махов на ногу для мобилизации тазобедренных суставов

- Выпады вперед с небольшой амплитудой 8-10 раз на ногу, активируя ягодичные мышцы и квадрицепсы

- Наклоны к прямым ногам стоя с касанием пола или голеней 10-12 раз, растягивая заднюю поверхность бедра

- Вращения корпуса с разведенными руками, стоя с широкой постановкой ног, 12-15 раз в каждую сторону

- Круговые движения прямыми руками вперед и назад по 15-20 раз, разогревая плечевые суставы

Динамическая растяжка принципиально отличается от статической, которая удерживает позицию 20-60 секунд. Статическая растяжка перед силовой работой снижает взрывную силу мышц на 5-8% и замедляет скорость сокращения на 2-4%, что делает её неподходящей для разминки. Динамическая растяжка выполняется в контролируемом движении без пауз в конечных точках, активирует мышцы-антагонисты и подготавливает нервную систему к быстрым движениям.

Исследование Journal of Strength and Conditioning Research 2012 года показало, что динамическая разминка повышает показатели прыжка в высоту на 4-6%, скорость спринта на 1.5-2.5% и максимальную силу на 3-4% по сравнению со статической растяжкой или отсутствием разминки.

Кардио-активация завершает подготовительную фазу и плавно повышает пульс до рабочей зоны. Бег на месте с высоким подниманием колен 60 секунд увеличивает частоту сердечных сокращений до 110-130 ударов в минуту и активирует мышцы передней поверхности бедра. Jumping jacks (прыжки с одновременным разведением рук над головой и ног в стороны) 30-40 секунд координируют работу верхней и нижней части тела. Бег с захлестыванием голеней 40 секунд разогревает заднюю поверхность бедра. Приставные шаги в быстром темпе влево-вправо 30 секунд активируют отводящие мышцы бедра.

Температура тела как критерий готовности к тренировке контролируется субъективно через появление легкого потоотделения и ощущение тепла в мышцах. Повышение температуры на 1°C ускоряет метаболические процессы на 13%, увеличивает скорость нервной проводимости на 2.4 м/с и снижает вязкость мышц на 20%, что улучшает сократительную способность. Недостаточная разминка оставляет мышцы холодными и увеличивает риск растяжений в 2.5-3 раза при резких движениях.

Адаптация разминки для разного времени суток

Утренняя разминка требует дополнительных 3-5 минут из-за естественной жесткости мышц после сна. Температура тела утром на 0.5-1°C ниже дневной, а межпозвоночные диски насыщены жидкостью и более уязвимы к компрессии. Увеличьте продолжительность суставной гимнастики до 5-6 минут, добавьте 10-15 медленных наклонов вперед и назад для разогрева позвоночника. Вечерняя разминка может быть сокращена до 6-8 минут, так как тело уже разогрето повседневной активностью. Однако при сидячей работе необходимо особое внимание уделить мобилизации тазобедренных суставов и растяжке сгибателей бедра, которые находились в укороченном положении 6-8 часов.

Специфическая разминка выполняется после общей и имитирует упражнения основной тренировки с 30-50% интенсивности. Если в программе присутствуют приседания с весом, выполните 8-10 приседаний без веса или с минимальным отягощением. Если планируются отжимания, сделайте 5-6 отжиманий от стены или возвышенности. Эта фаза активирует специфические нейромышечные паттерны и позволяет оценить готовность суставов к конкретным движениям.

Ошибки разминки включают чрезмерную интенсивность, приводящую к преждевременному утомлению, статическую растяжку вместо динамической, пропуск кардио-активации и недостаточную продолжительность менее 5 минут. Правильная разминка оставляет ощущение бодрости и готовности к работе, но не вызывает усталости. Пульс после разминки должен составлять 55-65% от максимального для данного возраста, что соответствует 100-130 ударам в минуту для большинства взрослых.

Для тех, кто хочет научиться правильной технике разминки и освоить все нюансы подготовки тела к нагрузкам, полезно посетить Lower Body тренировки, где инструкторы уделяют особое внимание разминочному протоколу. Альтернативно, комплексная подготовка тела обеспечивается на занятиях степ-аэробикой, где динамическая разминка органично интегрирована в структуру урока.

Базовый комплекс для новичков на 20 минут

Стартовый функциональный комплекс длительностью 20 минут включает 6 базовых упражнений, выполняемых по круговой схеме 3 раза с отдыхом 60-90 секунд между кругами. Каждое упражнение выполняется 40-45 секунд или 10-15 повторений в зависимости от физической подготовки, что обеспечивает оптимальную нагрузку для начинающих без риска перетренированности.

Структура комплекса построена по принципу чередования нагрузки на различные мышечные группы, что позволяет одним мышцам работать, пока другие восстанавливаются. Упражнения расположены в последовательности: ноги → верх тела → кор → ноги → верх тела → кардио, создавая волнообразную нагрузку на организм. Такая схема поддерживает частоту сердечных сокращений в зоне 60-70% от максимума на протяжении всей тренировки, обеспечивая оптимальное жиросжигание и развитие выносливости.

- Приседания с весом тела — 45 секунд или 15 повторений. Ноги на ширине плеч, носки слегка развернуты наружу на 10-15 градусов. Опускаться до параллели бедра с полом или чуть ниже, колени не выходят за линию носков. Руки вытянуты перед собой для баланса. Темп выполнения: 2 секунды вниз, 1 секунда вверх.

- Отжимания от колен — 40 секунд или 10-12 повторений. Колени на полу, руки чуть шире плеч, тело от колен до макушки образует прямую линию. Опускаться до касания грудью пола или 5-7 см от него. Локти движутся назад под углом 45 градусов к телу, не разводятся в стороны. Для продвинутых — классические отжимания от пола.

- Планка на предплечьях — 30-45 секунд статического удержания. Предплечья параллельны друг другу, локти под плечами, тело от пяток до макушки образует прямую линию. Живот подтянут, поясница не проваливается и не округляется. Взгляд направлен в пол перед руками для нейтрального положения шеи.

- Выпады назад попеременные — 45 секунд или по 8-10 на каждую ногу. Из положения стоя шагнуть назад, опускаясь до касания коленом пола или 3-5 см от него. Переднее колено согнуто под 90 градусов и не выходит за носок. Вернуться в исходное положение и повторить другой ногой. Руки на поясе или сложены перед грудью.

- Тяга корпуса в наклоне — 40 секунд или 12-15 повторений. Без веса или с бутылками воды 0.5-1 л в руках. Наклониться вперед до 45 градусов, спина прямая, колени слегка согнуты. Руки свисают вниз, затем тянутся к поясу, сводя лопатки. Локти движутся вдоль тела, не разводятся в стороны.