Как не потерять мышцы

Потеря мышечной массы начинается уже после 30 лет и составляет от 3 до 5% каждое десятилетие, ускоряясь до 1-2% ежегодно после 50 лет. Этот процесс, называемый саркопенией, приводит к потере до 50% мышечной ткани к 80 годам и определяется тремя контролируемыми факторами: достаточным потреблением белка (минимум 1,1 г на килограмм веса), регулярными силовыми нагрузками и балансом гормонов стресса. Механизмы мышечного катаболизма запускаются при калорийном дефиците, хроническом стрессе, недостатке сна и отсутствии адекватной нагрузки на волокна. Разбираем физиологию процесса, протоколы тренировок и нутритивные стратегии с опорой на количественные данные исследований.

Почему мышцы вообще исчезают

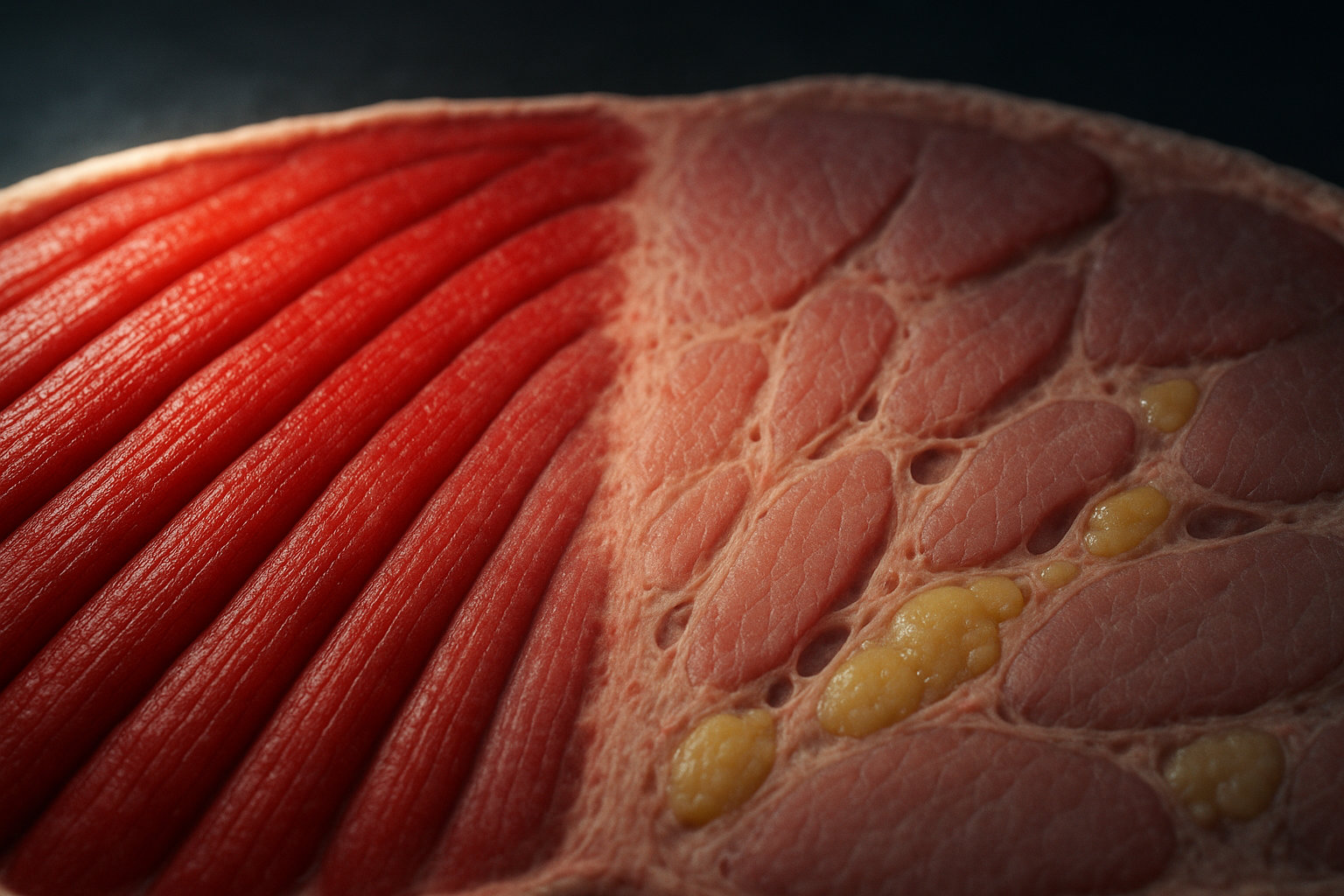

Потеря мышечной ткани происходит в результате дисбаланса между синтезом и распадом белка, когда скорость протеолиза превышает процессы восстановления. Этот механизм запускается комбинацией эндогенных факторов — возрастных изменений гормонального фона, снижения двигательной активности, недостаточного потребления белка и хронического стресса. Мышечные волокна не просто «исчезают»: они подвергаются замещению соединительной и жировой тканью, которые не обладают сократительной способностью.

Критическим триггером служит отсутствие адекватной механической нагрузки на мышечные волокна. Организм воспринимает неиспользуемую мускулатуру как энергетически невыгодную: на поддержание 1 кг мышечной ткани тратится 13-15 ккал в сутки в состоянии покоя, что в 3-4 раза выше затрат на жировую ткань. При длительной иммобилизации потери достигают 0,5% мышечной массы в день, что составляет до 15% за три недели постельного режима.

По данным Европейской рабочей группы по саркопении (EWGSOP), снижение мышечной массы и связанной функциональности наблюдается у 4% людей в возрасте 70-75 лет и возрастает до 16% среди мужчин и 13% среди женщин старше 85 лет.

Дополнительными факторами служат калорийный дефицит более 500 ккал от поддерживающего уровня, недостаток белка ниже 1 г на кг массы тела, нарушения сна менее 6 часов в сутки и хронически повышенный уровень кортизола. Каждый из этих факторов независимо ускоряет катаболические процессы, а их сочетание создает эффект синергии. Особую роль играет снижение концентрации анаболических гормонов: тестостерона (падение на 1-2% ежегодно после 30 лет), гормона роста и инсулиноподобного фактора роста IGF-1, которые регулируют баланс между синтезом и деградацией мышечного белка.

Физиология мышечного катаболизма

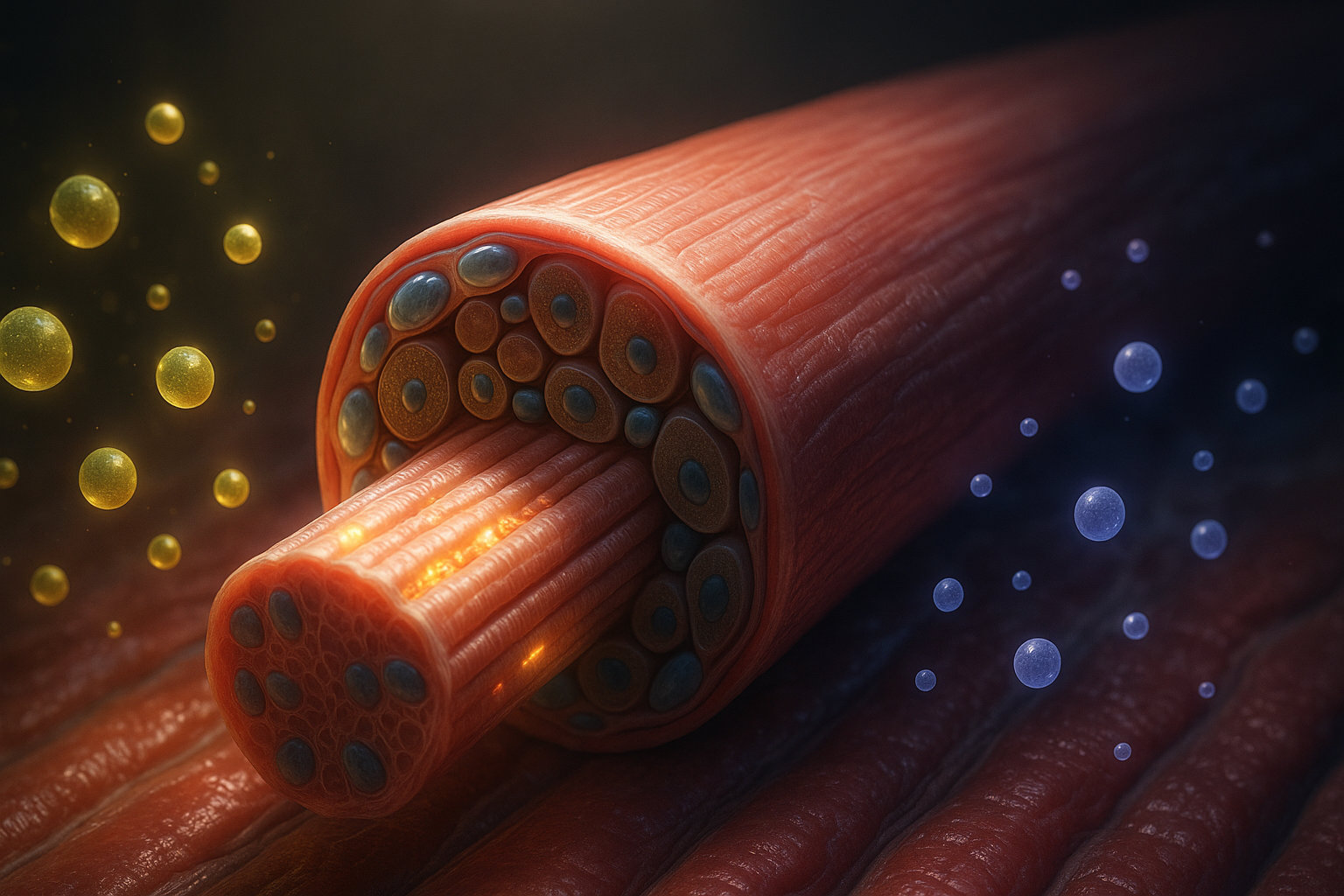

Распад мышечного белка реализуется через три основные протеолитические системы: убиквитин-протеасомный путь, лизосомальную аутофагию и кальций-зависимые протеазы (кальпаины). Убиквитин-протеасомная система обеспечивает до 80% деградации миофибриллярных белков при катаболических состояниях. Процесс начинается с маркировки белков-мишеней полиубиквитиновой цепью из минимум четырех мономеров убиквитина, после чего комплекс протеасомы 26S расщепляет помеченные белки до коротких пептидов длиной 3-25 аминокислот.

Активацию катаболических путей контролируют специфические убиквитин-лигазы E3: MuRF1 (Muscle RING Finger 1) и MAFbx/Atrogin-1, экспрессия которых резко возрастает при голодании, иммобилизации и системном воспалении. Эти белки называются «атрогенами» — генами мышечной атрофии. Исследования на животных моделях показали, что блокирование этих лигаз предотвращает потерю мышечной массы на 40-50% даже в условиях полной иммобилизации. У человека уровень экспрессии MuRF1 повышается в 2-4 раза уже через 24 часа постельного режима.

| Протеолитический путь | Доля в общем катаболизме | Время активации | Основные мишени |

|---|---|---|---|

| Убиквитин-протеасомный | 70-80% | 6-12 часов | Миозин, актин, миофибриллярные белки |

| Лизосомальная аутофагия | 15-20% | 24-48 часов | Органеллы, агрегированные белки |

| Кальпаиновая система | 5-10% | Минуты-часы | Цитоскелетные белки, десмин |

Противовесом катаболизму служит миостатин — негативный регулятор мышечной массы, и фактор роста IGF-1, стимулирующий синтез. Силовые тренировки подавляют экспрессию миостатина на 30-50% и одновременно повышают локальную концентрацию IGF-1. Этот механизм объясняет, почему персональные тренировки с прогрессирующей нагрузкой эффективно противодействуют возрастной атрофии. При отсутствии нагрузки миостатин доминирует, блокируя активность сателлитных клеток — мышечных стволовых клеток, отвечающих за регенерацию.

Роль воспалительных цитокинов в мышечном катаболизме

Провоспалительные цитокины TNF-α (фактор некроза опухоли альфа) и интерлейкин-6 активируют убиквитин-протеасомную систему через транскрипционный фактор NF-κB. Хроническое воспаление низкой интенсенсивности, характерное для ожирения, диабета и возрастных изменений, поддерживает постоянно повышенный уровень этих цитокинов. Концентрация TNF-α выше 10 пг/мл коррелирует с ускоренной потерей мышечной массы 1,5-2% ежегодно даже при сохранении физической активности. Противовоспалительная диета с омега-3 жирными кислотами (2-3 г EPA+DHA в день) снижает уровень TNF-α на 20-30% за 8-12 недель.

Саркопения: цифры возрастной потери

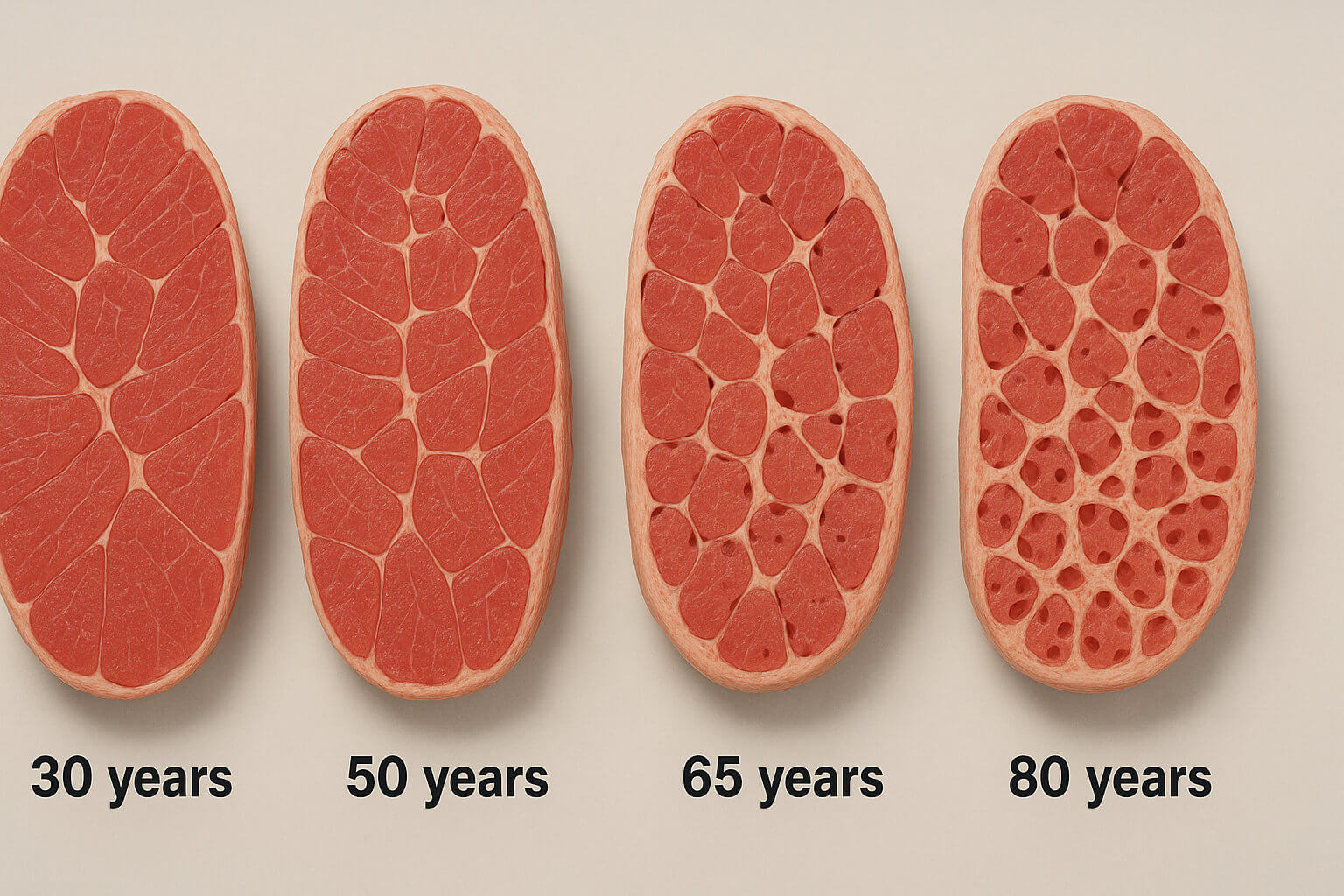

Саркопения представляет собой прогрессирующую потерю скелетной мышечной массы, силы и функциональности, начинающуюся после достижения пика мышечного развития в 25-30 лет. Скорость деградации составляет 0,5-1% мышечной массы ежегодно после 30 лет, ускоряясь до 3-8% за декаду после 50 лет и достигая 1,1-1,4% ежегодно после 60 лет. К 65 годам человек теряет более трети мышечной массы по сравнению с пиковыми значениями, а к 80 годам потери могут составить до 50% от максимума.

Первыми страдают быстрые мышечные волокна типа II (гликолитические), отвечающие за взрывную силу и скорость сокращения. Их количество снижается на 20-25% к 60 годам и на 40-50% к 80 годам, тогда как медленные волокна типа I (окислительные) сохраняются лучше. Это объясняет, почему пожилые люди теряют способность к быстрым реакциям и поддержанию баланса раньше, чем выносливость. Площадь поперечного сечения быстрых волокон уменьшается на 25-30%, а их сократительная сила снижается на 30-40% независимо от размера.

Исследования Baltimore Longitudinal Study of Aging продемонстрировали, что у физически неактивных людей скорость потери мышечной массы в 2-3 раза выше по сравнению с теми, кто выполняет силовые упражнения минимум 2 раза в неделю.

| Возрастной период | Скорость потери в год | Потеря за декаду | Преимущественно страдают |

|---|---|---|---|

| 30-50 лет | 0,5-1% | 5-10% | Быстрые волокна IIx |

| 50-60 лет | 1,1-1,4% | 11-14% | Быстрые волокна IIa и IIx |

| 60-70 лет | 1,5-2% | 15-20% | Все типы волокон, сателлитные клетки |

| После 70 лет | 2-2,5% | 20-25% | Массовая потеря моторных единиц |

Механизмы саркопении включают снижение количества двигательных нейронов (денервация мышц), уменьшение популяции сателлитных клеток на 50-60% к 70 годам, хроническое низкоинтенсивное воспаление и резистентность к анаболическим стимулам. У пожилых людей для стимуляции синтеза белка требуется 30-40 г белка за прием против 20-25 г у молодых — феномен анаболической резистентности. Параллельно снижается чувствительность к инсулину и IGF-1, падает концентрация тестостерона у мужчин (на 1-2% ежегодно) и эстрогенов у женщин (резкое падение после менопаузы), что дополнительно ускоряет катаболизм.

Профилактика саркопении требует комбинации силовых нагрузок с интенсивностью 60-80% от одноповторного максимума 2-3 раза в неделю, потребления белка 1,2-1,6 г на кг массы тела и поддержания достаточной концентрации витамина D выше 30 нг/мл. Групповые занятия с элементами силового тренинга показывают эффективность в замедлении процессов атрофии на 40-60% даже при начале тренировок после 60 лет.

Белок как фундамент сохранения массы

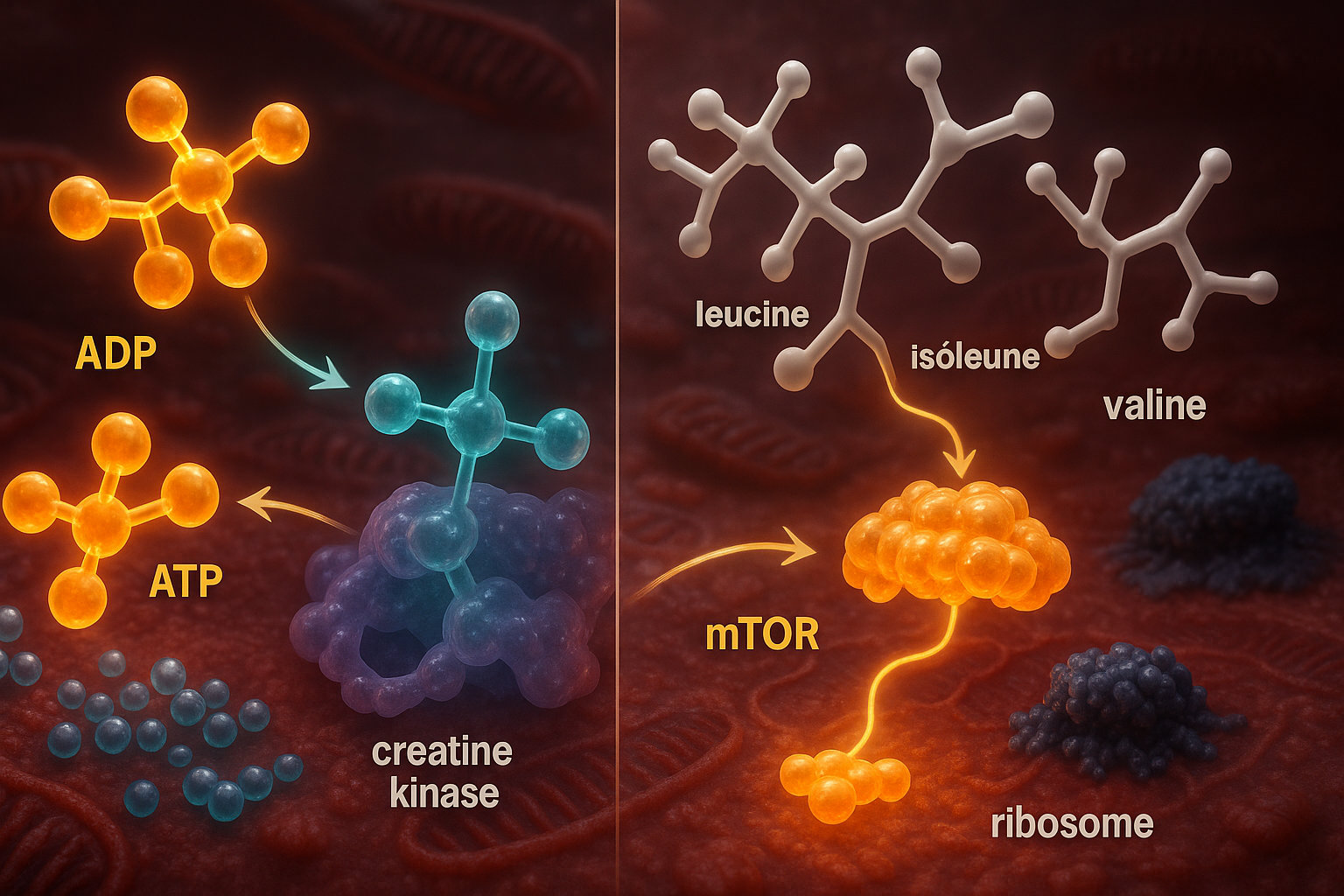

Белок служит единственным источником незаменимых аминокислот для синтеза мышечной ткани, прямо противодействуя катаболическим процессам через активацию mTOR-сигнального пути. Достаточное потребление диетарного белка подавляет экспрессию атрогенов MuRF1 и MAFbx на 30-40%, одновременно стимулируя синтез миофибриллярных белков через фосфорилирование рибосомального белка S6 и элонгационного фактора 4E-BP1. Без адекватного поступления аминокислот организм вынужден расщеплять собственную мышечную ткань для поддержания критических функций — синтеза ферментов, гормонов и иммунных белков.

Механизм работы белка основан на концепции аминокислотного пула — динамического резерва свободных аминокислот в крови и тканях. После приема пищи концентрация аминокислот повышается в течение 2-4 часов, создавая анаболическое окно для мышечного синтеза. Критически важными для стимуляции синтеза служат лейцин (пороговая доза 2-3 г за прием), изолейцин и валин — три разветвленные аминокислоты. Лейцин активирует mTOR независимо от инсулина, запуская каскад реакций, ведущих к трансляции мРНК на рибосомах.

Метаанализ 49 исследований, опубликованный в British Journal of Sports Medicine в 2018 году, продемонстрировал: потребление белка выше 1,6 г на кг массы тела в сутки приводит к достоверному увеличению сухой массы тела на 10-20% по сравнению с меньшими дозами при условии силовых тренировок.

Белок обладает высоким термическим эффектом пищи — на его переваривание и усвоение тратится 20-30% калорийности против 5-10% для углеводов и 0-3% для жиров. Это означает, что из 100 ккал белковой пищи организм фактически усваивает только 70-80 ккал. Дополнительно белок создает длительное насыщение через выработку пептида YY и глюкагоноподобного пептида-1, снижая общее потребление калорий на 15-20% без сознательных ограничений. При калорийном дефиците высокое потребление белка 2,3-3,1 г/кг позволяет терять преимущественно жир, сохраняя до 95% мышечной массы.

Качество белка определяется его аминокислотным профилем и скоростью переваривания. Животные источники содержат все девять незаменимых аминокислот в оптимальных пропорциях с коэффициентом усвояемости PDCAAS близким к 1,0. Растительные белки уступают по содержанию лейцина (1,5-2% против 8-10% в сыворотке) и часто дефицитны по лизину или метионину. Компенсация требует увеличения общей дозы растительного белка на 20-30% или комбинирования источников — например, бобовые с зерновыми создают полноценный профиль.

Сывороточный против казеинового белка: скорость имеет значение

Сывороточный белок переваривается за 60-90 минут, создавая резкий пик аминокислот в крови и максимальную стимуляцию синтеза на 60-70% выше базового уровня. Казеин формирует гель в желудке, высвобождая аминокислоты в течение 4-7 часов с умеренной стимуляцией синтеза, но мощным подавлением распада на 30-35%. Для приема сразу после тренировки предпочтителен сывороточный белок, перед длительным перерывом в питании (сон) — казеин. Комбинация обоих типов оптимизирует как анаболизм, так и антикатаболизм.

Сколько граммов действительно нужно

Минимальная доза для предотвращения потери мышечной массы составляет 1,2-1,4 г белка на килограмм массы тела в сутки при сохранении физической активности. Оптимальный диапазон для максимизации синтеза и компенсации возрастных изменений — 1,6-2,2 г/кг, что для человека весом 70 кг означает 112-154 г белка ежедневно. Исследования показывают, что увеличение потребления выше 2,2 г/кг не дает дополнительных преимуществ для мышечного роста у большинства людей, хотя не имеет негативных эффектов при здоровых почках.

Потребности зависят от трех критических факторов: возраста, уровня физической активности и калорийного баланса. Люди старше 50 лет требуют на 20-25% больше белка из-за анаболической резистентности — снижения чувствительности мышечной ткани к аминокислотным стимулам. При калорийном дефиците для похудения дозу повышают до 2,3-3,1 г/кг для максимального сохранения мышц. Спортсмены силовых видов оптимально потребляют 1,8-2,4 г/кг, атлеты на выносливость — 1,4-1,8 г/кг.

| Категория | Рекомендация г/кг | Пример для 70 кг | Обоснование |

|---|---|---|---|

| Базовое сохранение | 1,2-1,4 | 84-98 г | Предотвращение потери при умеренной активности |

| Активные тренировки | 1,6-2,2 | 112-154 г | Оптимум для роста и восстановления |

| Похудение с дефицитом | 2,3-3,1 | 161-217 г | Максимальное сохранение при потере жира |

| Возраст 50+ лет | 1,5-1,8 | 105-126 г | Компенсация анаболической резистентности |

Критическая ошибка — расчет от общего веса при избыточной массе тела. Жировая ткань метаболически неактивна и не требует белка для поддержания. Правильный подход — расчет от целевого или сухого веса тела (вес минус жировая масса). Человек весом 90 кг с 25% жира имеет 67,5 кг сухой массы, следовательно, ему нужно 108-148 г белка при коэффициенте 1,6-2,2, а не 144-198 г при расчете от общего веса.

Исследование Университета Макмастера (Канада) 2016 года показало: атлеты, потребляющие 2,4 г/кг белка при калорийном дефиците 40%, потеряли на 1,2 кг больше жира и сохранили на 1,1 кг больше мышечной массы за 4 недели по сравнению с группой, потреблявшей 1,2 г/кг.

Верхний безопасный предел потребления белка не установлен для здоровых людей. Длительные исследования с дозами до 3,4 г/кг в течение года не выявили негативных эффектов на функцию почек, печени или костную плотность. Однако практический смысл превышения 2,5 г/кг отсутствует — избыточные аминокислоты окисляются для энергии через глюконеогенез или кетогенез. Людям с хроническими заболеваниями почек требуется медицинский контроль и снижение до 0,6-0,8 г/кг.

Быстрый способ оценки адекватности белка — наблюдение за восстановлением и силовыми показателями. Постоянная мышечная болезненность более 48-72 часов, отсутствие прогресса в нагрузках при регулярных тренировках, частые простуды указывают на дефицит. Качественный перекус вроде протеиновых батончиков между основными приемами пищи помогает закрыть дневную норму без переедания за счет концентрированного белка 15-20 г на порцию.

Распределение белка в течение дня

Равномерное распределение белка по 4-5 приемам пищи с дозой 20-40 г каждые 3-4 часа максимизирует мышечный синтез на 25-30% эффективнее, чем концентрация в 1-2 больших приемах. Этот эффект объясняется рефрактерным периодом мышечной ткани — после стимуляции синтеза высокой дозой аминокислот чувствительность падает на 3-4 часа независимо от дополнительного поступления белка. Исследование Areta et al (2013) продемонстрировало: 4 порции по 20 г каждые 3 часа стимулируют синтез на 23% эффективнее, чем 2 порции по 40 г каждые 6 часов.

Оптимальная доза на прием зависит от возраста и тренировочного статуса. Молодые люди 18-35 лет с активными тренировками достигают максимальной стимуляции при 20-25 г белка за прием, содержащих минимум 2-3 г лейцина. Люди старше 50 лет требуют 30-40 г на порцию для преодоления анаболической резистентности — их мышцы менее чувствительны к низким дозам аминокислот. После тренировки на все тело с вовлечением крупных мышечных групп порог повышается до 40 г независимо от возраста.

| Прием пищи | Оптимальная доза | Источники белка | Содержание лейцина |

|---|---|---|---|

| Завтрак | 25-35 г | Яйца, творог, греческий йогурт | 2,5-3,5 г |

| Обед | 30-40 г | Мясо, рыба, птица 120-150 г | 3-4 г |

| Перекус | 15-25 г | Орехи, протеиновое печенье, кефир | 1,5-2,5 г |

| Ужин | 30-40 г | Мясо, бобовые, сыр | 3-4 г |

| Перед сном | 20-30 г | Казеин, творог, молоко | 2-3 г |

Критически важен прием белка в первые 2 часа после пробуждения. Ночное голодание 8-10 часов истощает аминокислотный пул, смещая баланс в сторону катаболизма. Завтрак с 25-35 г белка быстро восстанавливает положительный баланс и стимулирует синтез на 40-50% выше базового уровня. Пропуск утреннего белка снижает суммарный синтез за день на 15-20% даже при достижении общей суточной нормы.

Прием белка перед сном предотвращает ночной катаболизм, особенно при использовании медленно перевариваемых источников — казеина или творога. Доза 30-40 г за 30-60 минут до сна поддерживает повышенную концентрацию аминокислот в крови в течение 6-7 часов, обеспечивая синтез и подавляя распад. Исследования показывают прирост сухой массы на 0,4-0,6 кг за 12 недель при добавлении ночного приема белка без изменения дневного рациона.

Работа Schoenfeld & Aragon (2018) в Journal of the International Society of Sports Nutrition установила: распределение белка по 3-5 приемам с дозой 0,4-0,55 г/кг за прием оптимизирует анаболический ответ для большинства тренирующихся людей.

Концепция анаболического окна 30-60 минут после тренировки преувеличена. Повышенная чувствительность мышц к аминокислотам сохраняется 24-48 часов после нагрузки. Прием белка в течение 2-3 часов до или после тренировки одинаково эффективен. Приоритет — общая суточная доза и распределение, а не точное время относительно тренировки. Исключение — тренировки натощак, когда немедленный прием 20-25 г белка критичен для остановки катаболизма.

Прерывистое голодание и распределение белка

При 16-часовом голодании с 8-часовым окном питания невозможно реализовать идеальное распределение по 5 приемам. Компромисс — 3 приема по 30-40 г с интервалом 2,5-3 часа. Исследование Moro et al (2016) показало: даже при концентрации всего белка в 4-часовом окне участники сохранили мышечную массу и потеряли 1,6 кг жира за 8 недель. Это ставит под сомнение абсолютную необходимость частого распределения, хотя эффективность может быть на 10-15% ниже оптимума. Критично достижение суточной нормы, даже если распределение неидеально.

Источники белка: животные против растительных

Животные белки содержат полный профиль всех девяти незаменимых аминокислот в пропорциях, оптимальных для человеческого синтеза, тогда как растительные источники часто дефицитны по лизину, метионину или треонину. Метаанализ 16 рандомизированных контролируемых исследований 2021 года показал: животный белок обеспечивает на 0,38 кг больший прирост безжировой массы у людей младше 50 лет по сравнению с растительным при идентичных дозах и режиме тренировок. После 50 лет различия статистически незначимы, что связывают с доминированием общей дозы белка над качеством источника при анаболической резистентности.

Ключевое различие — содержание и биодоступность лейцина. Сывороточный протеин содержит 11-13% лейцина, говядина 8-9%, тогда как соевый изолят 7,5-8%, горох 6,8-7%, пшеница 5,5-6%. Для активации mTOR-сигнального пути требуется пороговая доза 2-3 г лейцина за прием. Порция 25 г сывороточного белка обеспечивает 2,8-3,3 г лейцина, для достижения той же стимуляции из горохового белка нужно 35-40 г. Коэффициент усвояемости PDCAAS для яиц и молочных продуктов составляет 0,97-1,0, для изолята сои 0,91, для гороха 0,89, для риса 0,83.

| Источник белка | Содержание лейцина | PDCAAS | Доза для 3 г лейцина | Дефицитные аминокислоты |

|---|---|---|---|---|

| Сывороточный изолят | 11-13% | 1,0 | 23-27 г | Нет |

| Говядина | 8-9% | 0,92 | 33-38 г | Нет |

| Яйца | 8,5% | 1,0 | 35-36 г | Нет |

| Соевый изолят | 7,5-8% | 0,91 | 37-40 г | Метионин (-10%) |

| Гороховый белок | 6,8-7% | 0,89 | 42-45 г | Метионин (-30%) |

| Рисовый белок | 6,5% | 0,83 | 46-48 г | Лизин (-40%) |

Практические компромиссы определяются индивидуальными приоритетами. Животные источники превосходят по анаболическому эффекту на единицу массы, скорости переваривания и полноте профиля, но несут экологическую нагрузку, часто дороже и требуют хранения. Растительные белки экологичнее, дешевле при закупке оптом, содержат клетчатку и фитонутриенты, но требуют увеличения дозы на 20-35% и комбинирования источников для полноценного профиля. Комбинация риса и гороха в пропорции 70:30 дает полный аминокислотный профиль, аналогичный сыворотке.

Исследование Университета Сингапура 2021 года в журнале Nutrients установило: животный белок показал больший прирост мышечной массы на 0,27 кг в среднем, но не продемонстрировал преимуществ в росте силовых показателей — жим лежа, приседания и становая тяга увеличились идентично в обеих группах.

Для веганов критична компенсация дефицитных аминокислот через стратегическое комбинирование: бобовые (дефицит метионина) с зерновыми (дефицит лизина), обогащение рациона аминокислотными добавками BCAA 5-10 г в дни тренировок. Исследование 2023 года показало: веганы, потребляющие 2,0 г/кг растительного белка с добавлением 5 г лейцина ежедневно, достигли прироста мышечной массы, идентичного мясоедам при 1,6 г/кг животного белка. Цена выбора растительной диеты — необходимость тщательного планирования и мониторинга B12, железа, цинка, омега-3.

Скорость переваривания и время усвоения

Животные белки перевариваются быстрее растительных из-за отсутствия клетчатки и антинутриентов. Сывороточный изолят достигает пика аминокислот в крови через 60 минут, казеин через 180 минут, говядина через 120 минут. Соевый белок с клетчаткой переваривается 150-180 минут, горох 120-150 минут. Антинутриенты вроде фитиновой кислоты в бобовых снижают усвоение на 10-15%, что частично компенсируется замачиванием и термообработкой. Для оптимизации анаболического ответа после тренировки предпочтительны быстрые источники — сыворотка или изолят сои.

Тренировочные протоколы для удержания мышц

Минимальный эффективный стимул для предотвращения атрофии — 2-3 силовых тренировки в неделю с интенсивностью 60-85% от одноповторного максимума и объемом 10-15 рабочих подходов на крупную мышечную группу еженедельно. Этот объем распределяется на 1-3 тренировки: новичкам оптимальны тренировки на все тело трижды в неделю по 3-5 подходов на группу, опытным атлетам эффективнее сплит-тренировки с делением по мышечным группам и объемом 8-12 подходов за сессию. Критично достижение механического напряжения — работа до отказа или близко к нему в последних 1-2 подходах каждого упражнения.

Основа протокола — базовые многосуставные движения, вовлекающие максимум мышечной массы: приседания, становая тяга, жимы лежа и стоя, тяги к поясу и груди, выпады. Эти упражнения создают системный анаболический отклик через выброс тестостерона и гормона роста, стимулируют межмышечную координацию и позволяют прогрессировать нагрузку эффективнее изолированных движений. Оптимальный диапазон повторений для гипертрофии — 6-12, но исследования показывают эффективность от 5 до 30 повторений при условии работы до отказа.

| Тип протокола | Частота тренировок | Объем на группу | Преимущества | Недостатки |

|---|---|---|---|---|

| Fullbody (все тело) | 3 раза в неделю | 3-5 подходов за сессию | Частая стимуляция, подходит новичкам | Длительность 90-120 минут, общая усталость |

| Upper/Lower (верх/низ) | 4 раза в неделю | 5-8 подходов за сессию | Баланс объема и частоты | Требует 4 дня в зале |

| Push/Pull/Legs | 3-6 раз в неделю | 8-12 подходов за сессию | Максимальный объем, оптимальное восстановление | Группа тренируется раз в 3-6 дней |

| Bro Split (группа в день) | 5-6 раз в неделю | 15-20 подходов за сессию | Фокус на одной группе | Низкая частота стимуляции, риск перетренированности |

Принцип прогрессирующей перегрузки обязателен для долгосрочного сохранения массы. Мышцы адаптируются к стимулу за 4-6 недель, после чего требуют увеличения нагрузки через повышение веса на 2,5-5%, дополнительные повторения или подходы, сокращение отдыха, изменение темпа выполнения. Без прогрессии нагрузки анаболический стимул угасает, мышцы переходят в режим поддержания. Для людей старше 50 лет приоритет — сохранение интенсивности 70-80% от максимума даже при снижении объема до 8-10 подходов в неделю.

Метаанализ Schoenfeld et al (2017) в журнале Sports Medicine установил: минимальный объем для предотвращения потери массы — 10 подходов на группу мышц в неделю, оптимальный для роста — 15-20 подходов, максимальный адаптивный резерв до перетренированности — 25 подходов.

Темп выполнения влияет на время под нагрузкой — критический фактор гипертрофии. Оптимальный темп 2-0-2-0: 2 секунды на опускание веса (эксцентрическая фаза), без паузы, 2 секунды на подъем (концентрическая фаза). Замедление эксцентрики до 3-4 секунд увеличивает микроповреждения и метаболический стресс, усиливая анаболический отклик на 15-25%. Общее время под нагрузкой для подхода — 40-70 секунд для максимальной гипертрофии. Индивидуальные тренировки с тренером помогают освоить правильную технику и темп, минимизируя риск травм при высокоинтенсивных протоколах.

Периодизация нагрузки для предотвращения плато

Линейная периодизация предполагает циклы из 4-6 недель работы в одном диапазоне повторений с последующей сменой фокуса: фаза силы 4-6 повторений, фаза гипертрофии 8-12 повторений, фаза метаболическая 15-20 повторений. Волновая периодизация меняет нагрузку еженедельно или внутри недели — понедельник тяжелый 5×5, среда средний 3×10, пятница легкий 2×15. Исследования показывают на 5-8% больший прирост массы при периодизации против постоянной нагрузки за 12-24 недели. Ключевой механизм — предотвращение адаптации через вариацию стимула.

Частота и интенсивность: где компромисс

Частота тренировок (сколько раз в неделю нагружается группа мышц) и интенсивность (процент от максимума или близость к отказу) находятся в обратной зависимости при фиксированном восстановительном ресурсе. Исследования 2016-2018 годов установили: при равном недельном объеме тренировка группы мышц 2-3 раза в неделю на 6-8% эффективнее одного раза для гипертрофии, но дальнейшее увеличение до 4-6 раз не дает дополнительных преимуществ. Оптимальный компромисс для большинства — 2-3 стимуляции на группу с интенсивностью 70-85% от максимума.

Механизм объясняется динамикой синтеза мышечного белка: после тренировки синтез повышается на 100-150% у новичков и 50-80% у опытных атлетов, возвращаясь к базовому уровню через 36-48 часов. Тренировка группы раз в неделю оставляет 4-5 дней без анаболического стимула — потерянный потенциал роста. Частота 2 раза с интервалом 48-72 часа поддерживает почти непрерывный синтез. Увеличение до 3-4 раз требует снижения интенсивности до 65-75% или объема до 3-5 подходов за сессию для предотвращения перетренированности.

| Частота в неделю | Интенсивность (% от 1ПМ) | Объем за сессию | Эффективность для массы | Требования к восстановлению |

|---|---|---|---|---|

| 1 раз | 80-90% | 15-20 подходов | Базовая (100%) | Низкие, 6-7 дней отдыха |

| 2 раза | 75-85% | 7-10 подходов | Оптимальная (+6-8%) | Средние, 48-72 часа |

| 3 раза | 70-80% | 5-7 подходов | Высокая (+8-10%) | Высокие, 48 часов минимум |

| 4+ раза | 60-75% | 3-5 подходов | Нет прироста к 3х | Очень высокие, риск перегрузки |

Интенсивность определяется не только весом, но и близостью к мышечному отказу, измеряемой в RIR (Reps In Reserve — повторения в запасе). RIR 0 означает полный отказ, RIR 2-3 — остановка за 2-3 повторения до отказа. Для гипертрофии эффективен диапазон RIR 0-3 в последних подходах упражнения. Постоянная работа до отказа (RIR 0) создает избыточный стресс, замедляя восстановление на 20-40% и повышая риск травм. Компромисс — достижение отказа в последнем подходе каждого упражнения, предыдущие подходы с RIR 2-3.

Исследование Brad Schoenfeld (2019) показало: группа, тренирующая мышцы 2 раза в неделю, набрала на 3,7% больше мышечной массы за 8 недель по сравнению с группой, тренирующей раз в неделю при идентичном недельном объеме 15 подходов.

Практическое применение зависит от образа жизни и восстановительных способностей. Люди с высоким стрессом, недостатком сна менее 7 часов, физически тяжелой работой требуют снижения частоты до 2 раз и интенсивности до 70-75% для предотвращения перетренированности. Спортсмены-любители с качественным сном 8-9 часов, низким стрессом и сидячей работой толерируют частоту 3-4 раза с интенсивностью 80-85%. Признаки избыточной нагрузки — хроническая усталость, снижение силовых показателей две недели подряд, повышенная частота пульса в покое на 5-10 ударов, нарушения сна.

Влияние возраста на частоту и интенсивность

После 40 лет скорость восстановления снижается на 15-25% из-за падения анаболических гормонов и увеличения системного воспаления. Оптимальная частота смещается к 2 разам в неделю с сохранением высокой интенсивности 75-80%. После 60 лет приоритет — поддержание интенсивности даже при снижении объема и частоты. Исследование 2020 года показало: пожилые люди 65-75 лет, тренирующиеся 2 раза в неделю с интенсивностью 75-80%, сохранили 94% мышечной массы за год, тогда как группа с низкой интенсивностью 50-60% потеряла 3,5% несмотря на частоту 3 раза в неделю. Интенсивность критичнее частоты для возрастных групп.

Силовые нагрузки против кардио

Силовые тренировки превосходят кардио в сохранении мышечной массы на 30-40% при калорийном дефиците, создавая прямой анаболический стимул через механическое напряжение волокон. Кардионагрузки сжигают больше калорий за единицу времени — 400-600 ккал за час против 200-350 ккал в силовой тренировке, но одновременно повышают уровень кортизола и активируют катаболические пути при длительности более 45-60 минут. Оптимальная стратегия сохранения массы — приоритет силовых 2-3 раза в неделю с добавлением умеренного кардио 1-2 раза по 20-30 минут для сердечно-сосудистого здоровья.

Феномен интерференционного эффекта описывает конкуренцию сигнальных путей: кардио активирует AMPK (энергетический сенсор клетки), подавляющий mTOR — ключевой стимулятор мышечного синтеза. Исследование Wilson et al (2012) показало: одновременные силовые и кардиотренировки снижают прирост силы на 31% и мышечной массы на 50% по сравнению с изолированными силовыми за 21 неделю. Критичны объем и интенсивность кардио: высокоинтенсивные интервалы HIIT 2-3 раза по 15-20 минут создают минимальную интерференцию, тогда как длительный бег 5-7 раз по 60+ минут максимально подавляет анаболизм.

| Тип нагрузки | Расход калорий/час | Влияние на массу | Уровень кортизола | Оптимальная частота |

|---|---|---|---|---|

| Силовая тренировка | 200-350 | Прямая стимуляция (+) | Умеренный 30-60 мин | 2-4 раза в неделю |

| HIIT интервалы | 500-700 | Нейтральное / легкий минус | Высокий 15-30 мин | 1-2 раза в неделю |

| Умеренное кардио | 400-600 | Нейтральное до 45 мин | Низкий до 45 мин | 2-3 раза в неделю |

| Длительное кардио | 450-650 | Катаболизм после 60 мин (-) | Очень высокий 60+ мин | Минимизировать |

Практические компромиссы определяются целями и контекстом. Для максимального сохранения массы при похудении приоритет — силовые с интенсивностью 75-85% и минимальное кардио: 2-3 сессии HIIT по 15 минут после силовой или в отдельный день. Для общего здоровья с поддержанием массы — 3 силовые и 2 умеренные кардио по 30-40 минут с интервалом минимум 6 часов между типами нагрузок. Цена выбора обильного кардио — потеря 10-15% мышечной массы за 12 недель дефицита даже при адекватном белке, что снижает метаболизм на 150-200 ккал в сутки.

Исследование Duke University Medical Center 2012 года установило: группа, сочетавшая силовые и кардио 3+3 раза в неделю, потеряла на 1,8 кг больше жира, чем группа только с силовыми, но сохранила на 0,5 кг меньше мышечной массы при идентичном калорийном дефиците.

Выбор типа кардио критичен для минимизации потерь. Степ-аэробика с умеренной интенсивностью 60-70% от максимального пульса в течение 30-40 минут создает оптимальный баланс: достаточный расход калорий без избыточного кортизолового ответа. Длительный бег и велосипед высокой интенсивности более 60 минут истощают гликоген, провоцируя расщепление мышечного белка для глюконеогенеза. Ходьба в быстром темпе 5-6 км/ч практически не создает интерференции и может выполняться ежедневно без риска для массы.

Оптимальное время кардио относительно силовой тренировки

Выполнение кардио непосредственно перед силовой тренировкой истощает мышечный гликоген на 30-40%, снижая рабочие веса на 10-15% и интенсивность стимула. Кардио сразу после силовой ограничивает восстановление и усиливает катаболический отклик. Оптимальное разделение — минимум 6 часов между тренировками или разные дни. Исключение — легкая разминка 5-10 минут кардио перед силовой для повышения температуры тела и кровотока. Исследование Coffey et al (2009) показало: утренняя силовая + вечернее кардио через 8 часов минимизирует интерференцию, сохраняя 96% анаболического ответа против 78% при последовательном выполнении.

Адаптация тренинга после 40 лет

После 40 лет критична смена парадигмы с максимизации объема на поддержание высокой интенсивности при сокращенном объеме и увеличенном восстановлении. Оптимальная частота смещается к 2-3 силовым сессиям в неделю с интервалом 48-72 часа, интенсивность сохраняется на уровне 70-80% от максимума, но объем снижается до 8-12 подходов на группу мышц еженедельно против 15-20 в молодости. Приоритет — базовые многосуставные движения с идеальной техникой, темп выполнения замедляется до 3-1-2 для снижения нагрузки на суставы, диапазон повторений расширяется к 8-15 для баланса гипертрофии и безопасности связок.

Ключевое изменение — снижение скорости восстановления на 20-30% из-за падения анаболических гормонов. Тестостерон снижается на 1-2% ежегодно после 30 лет, достигая 400-500 нг/дл к 50 годам против 600-800 в молодости. Гормон роста падает на 50% к 45 годам, удлиняя период восстановления мышечных волокон с 48 до 72 часов. Исследование 2018 года показало: мужчины 40-50 лет, тренирующиеся 4-5 раз в неделю с высоким объемом, демонстрировали признаки хронической перетренированности в 70% случаев против 15% при частоте 2-3 раза.

| Параметр тренировки | До 40 лет | 40-50 лет | 50-60 лет | После 60 лет |

|---|---|---|---|---|

| Частота в неделю | 3-5 раз | 3-4 раза | 2-3 раза | 2 раза |

| Интенсивность (% 1ПМ) | 75-90% | 70-85% | 70-80% | 65-75% |

| Объем на группу | 15-20 подходов | 12-16 подходов | 10-14 подходов | 8-12 подходов |

| Повторения в подходе | 6-12 | 8-15 | 10-15 | 12-20 |

| Отдых между подходами | 2-3 минуты | 3-4 минуты | 3-5 минут | 4-5 минут |

Профилактика травм становится центральным аспектом. Обязательна динамическая разминка 10-15 минут перед нагрузкой, включающая суставную гимнастику и легкое кардио. Критично избегание тренировки до полного отказа в каждом подходе — работа с RIR 2-3 защищает суставы и сухожилия, снижая риск хронических воспалений на 60%. Амплитуда движений адаптируется под индивидуальную подвижность: замена глубоких приседаний на параллель или чуть выше, жимы с гантелями вместо штанги для щадящей траектории, исключение рывковых движений.

Исследование Journal of Strength and Conditioning Research 2020 года продемонстрировало: атлеты 45-55 лет, тренирующиеся 2 раза в неделю с интенсивностью 75-80%, сохранили 97% мышечной массы за год, тогда как группа с низкой интенсивностью 50-60% потеряла 4,2% несмотря на частоту 4 раза в неделю.

Включение функциональных движений и тренировки баланса критично для предотвращения саркопении и падений. Lower Body тренировки с акцентом на одностороннюю работу — выпады, болгарские сплит-приседания, румынская тяга на одной ноге — развивают стабилизаторы и предотвращают дисбалансы. Рабочие веса снижаются на 15-20% по сравнению с двусторонними движениями, но качество нейромышечного контроля возрастает значительно. Периодизация нагрузки становится обязательной: 3 недели прогрессии + 1 неделя разгрузки с объемом 50% для полного восстановления соединительной ткани.

Добавление мобильности и миофасциального релиза

После 40 лет эластичность фасций снижается на 30-40%, создавая ограничения амплитуды и болевые триггерные точки. Обязательное включение 2-3 сессий по 15-20 минут миофасциального релиза с роллом и статической растяжки улучшает восстановление на 25-35%. Критичны зоны: грудной отдел позвоночника, квадрицепсы, икры, широчайшие мышцы спины. Работа с роллом до тренировки активирует мышцы, после — снижает отсроченную болезненность DOMS на 20-30%. Ежедневная растяжка по 10 минут поддерживает амплитуду движений, критичную для правильной техники упражнений и профилактики компенсаторных паттернов.

Калорийный баланс и его влияние

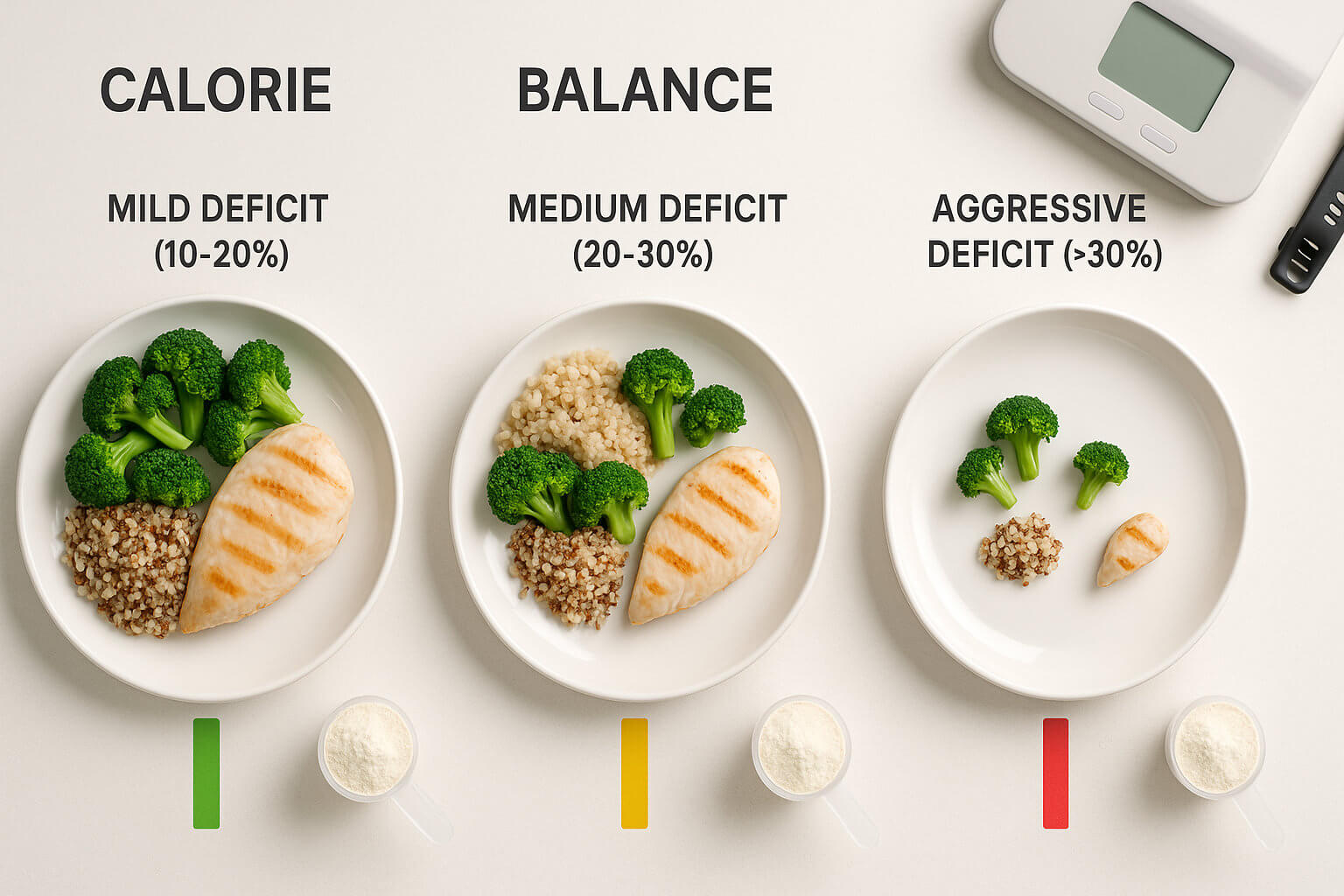

Калорийный баланс определяет направление изменения массы тела, но не гарантирует сохранение мышечной ткани — критичны величина дефицита/профицита и композиция рациона. При дефиците более 25% от поддерживающего уровня организм начинает расщеплять мышечный белок для энергии уже через 7-10 дней, теряя до 25-30% веса за счет мышц даже при адекватном потреблении белка. Оптимальный дефицит для максимального сохранения массы — 10-20% или 300-500 ккал в сутки, обеспечивающий потерю 0,5-1% массы тела еженедельно с соотношением жир:мышцы 90:10.

Механизм потери мышц при избыточном дефиците связан с адаптивным термогенезом — замедлением метаболизма на 10-25% сверх расчетного снижения от потери веса. Организм подавляет активность щитовидной железы (свободный T3 падает на 20-40%), снижает спонтанную активность NEAT на 200-400 ккал в сутки и повышает эффективность использования энергии. Исследование 2016 года участников шоу "The Biggest Loser" показало: при потере 58 кг за 30 недель (избыточная скорость) метаболизм снизился на 500 ккал в сутки ниже расчетного, что сохранилось через 6 лет после окончания программы.

| Величина дефицита | Скорость потери веса | Доля мышц в потере | Влияние на метаболизм | Рекомендация |

|---|---|---|---|---|

| 5-10% (100-250 ккал) | 0,25-0,5% в неделю | 5-10% | Минимальное (-2%) | Медленное похудение, идеально |

| 10-20% (300-500 ккал) | 0,5-1% в неделю | 10-15% | Умеренное (-5%) | Оптимальный баланс |

| 20-30% (500-800 ккал) | 1-1,5% в неделю | 20-25% | Значимое (-10%) | Краткосрочно, риск потерь |

| Более 30% (800+ ккал) | 1,5%+ в неделю | 25-35% | Критическое (-15-25%) | Избегать, высокий катаболизм |

Профицит калорий необходим для прироста мышечной массы, но его величина определяет соотношение мышцы:жир в наборе. Умеренный профицит 10-15% (200-300 ккал) при потреблении белка 2-2,2 г/кг и силовых тренировках 3-4 раза в неделю обеспечивает соотношение 60-70% мышц к 30-40% жира. Агрессивный профицит более 30% (700+ ккал) смещает соотношение к 40% мышц и 60% жира, требуя длительного периода последующего жиросжигания. Новички могут набирать 1-1,5% массы тела в месяц, опытные атлеты — 0,25-0,5% для минимизации жировых отложений.

Метаанализ Slater et al (2019) в Sports Medicine показал: атлеты в калорийном дефиците 20-25%, потребляющие 2,3-3,1 г/кг белка и выполняющие силовые тренировки 3-4 раза в неделю, сохранили 93-96% безжировой массы за 12 недель против 83-88% при дефиците более 30%.

Практический подход — расчет индивидуального поддерживающего уровня через формулу Миффлина-Сан Жеора с коэффициентом активности и мониторинг изменений веса 2-4 недели. Для мужчины 80 кг, 180 см, 35 лет с тренировками 3-4 раза в неделю поддержка составляет 2400-2600 ккал. Дефицит 400 ккал = 2000-2200 ккал для потери 0,5-0,7 кг в неделю. Профицит 250 ккал = 2650-2850 ккал для прироста 0,3-0,5 кг в месяц преимущественно мышцами. Быстрое снабжение энергией после тренировки через энергетические батончики 30-40 г углеводов и 15-20 г белка ускоряет восстановление гликогена и стимулирует синтез без избыточных калорий.

Рефиды и диетические паузы при дефиците

Продолжительный дефицит более 8-12 недель требует периодических рефидов — дней с повышением калорий до поддерживающего уровня или небольшого профицита через углеводы. Рефиды 1-2 раза в неделю восстанавливают уровень лептина на 20-30%, поддерживая метаболизм и предотвращая адаптивный термогенез. Диетическая пауза — 1-2 недели на поддерживающих калориях после 8-12 недель дефицита — нормализует гормональный фон, снижает кортизол на 30-40% и психологически облегчает соблюдение диеты. После паузы возврат к дефициту показывает на 15-20% более высокую скорость жиросжигания при сохранении мышечной массы по сравнению с непрерывным ограничением.

Дефицит калорий: сколько можно урезать

Безопасный дефицит для сохранения мышечной массы ограничен 10-20% от поддерживающего уровня или 300-500 ккал в сутки, обеспечивая потерю 0,5-1% массы тела еженедельно. При превышении порога 25-30% организм активирует защитные механизмы через 7-14 дней: подавление щитовидной железы на 30-50%, повышение кортизола на 20-40%, снижение лептина на 50-60% и активацию убиквитин-протеасомной системы расщепления мышечного белка. Результат — до 30-35% потери веса приходится на мышечную ткань вместо оптимальных 5-10%.

Критический параметр — скорость потери веса. Безопасный темп 0,5-1% массы тела еженедельно для людей с избыточным весом (ИМТ 25-30) и 0,25-0,5% для атлетов с низким процентом жира (менее 15% мужчины, менее 25% женщины). Для человека 80 кг это означает потерю 400-800 г в неделю при избытке веса и 200-400 г для атлетов. Превышение этих значений гарантирует потерю мышц: каждые 100 г сверхнормативной потери содержат 40-50 г мышечного белка.

| Дефицит от поддержки | Абсолютное значение | Темп потери веса | Риск потери мышц | Длительность безопасного применения |

|---|---|---|---|---|

| 5-10% | 100-250 ккал | 0,25-0,5% в неделю | Минимальный (5-10%) | Неограниченно |

| 10-20% | 300-500 ккал | 0,5-1% в неделю | Низкий (10-15%) | 12-16 недель |

| 20-30% | 500-800 ккал | 1-1,5% в неделю | Средний (20-25%) | 6-8 недель максимум |

| Более 30% | 800+ ккал | 1,5%+ в неделю | Высокий (25-35%) | Избегать |

Компенсаторные стратегии включают увеличение белка до 2,3-3,1 г/кг при дефиците выше 20%, поддержание тренировочной интенсивности 70-85% от максимума минимум дважды в неделю и периодические рефиды каждые 5-7 дней. Рефиды восстанавливают гликоген на 80-100%, нормализуют лептин на 20-30% за 12-24 часа и психологически облегчают соблюдение диеты. Структура рефида: повышение калорий до поддерживающего уровня или профицита 10-15% преимущественно за счет углеводов при сохранении белка и умеренном жире.

Исследование Helms et al (2014) в Journal of the International Society of Sports Nutrition установило: бодибилдеры, использующие агрессивный дефицит 30-40% в последние 4 недели перед соревнованиями, теряли в среднем 3,2 кг мышечной массы из 8,5 кг общей потери, тогда как группа с умеренным дефицитом 15-20% в течение 12 недель потеряла 0,8 кг мышц из 9,1 кг.

Индивидуальные факторы влияют на толерантность к дефициту. Новички с избыточным весом переносят дефицит 20-25% без значимой потери мышц благодаря феномену рекомпозиции — одновременного роста мышц и сжигания жира. Опытные атлеты с низким процентом жира требуют дефицита не более 10-15% для сохранения массы. Женщины демонстрируют на 15-20% более высокую склонность к сохранению мышц при дефиците благодаря более высокому уровню эстрогенов и лучшей утилизации жиров. Возраст после 40 лет требует снижения дефицита на 5-10% из-за замедленного метаболизма и сниженной анаболической чувствительности.

Признаки избыточного дефицита и метаболического замедления

Критические маркеры чрезмерного дефицита включают потерю силы более 10% в базовых упражнениях за 2-3 недели, хроническую усталость и сонливость несмотря на адекватный сон, постоянную температуру тела ниже 36,4°C, потерю менструального цикла у женщин, снижение либидо. Метаболическое замедление диагностируется по несоответствию расчетной и фактической потери веса: если за 2-3 недели вес не меняется при строгом соблюдении дефицита 500 ккал, метаболизм снизился на 15-25%. Решение — диетическая пауза 10-14 дней на поддерживающих калориях для восстановления гормонального фона, после чего возврат к дефициту показывает нормализованную скорость жиросжигания.

Когда профицит необходим

Калорийный профицит становится обязательным условием прироста мышечной массы для атлетов, достигших генетического потенциала или близких к нему — мужчины с безжировой массой более 75-80 кг при росте 175-180 см и женщины более 55-60 кг при аналогичном росте. Новички и промежуточные атлеты способны наращивать мышцы в условиях поддерживающих калорий или небольшого дефицита благодаря феномену рекомпозиции тела. Оптимальный профицит составляет 10-15% или 200-300 ккал в сутки, обеспечивая прирост 0,25-0,5% массы тела еженедельно с соотношением мышцы:жир 60-70% к 30-40%.

Величина профицита определяет качество набора массы. Умеренный профицит 200-300 ккал при белке 1,8-2,2 г/кг и силовых тренировках 3-4 раза в неделю позволяет мужчинам набирать 1-2 кг в месяц (из них 0,6-1,4 кг мышц), женщинам 0,5-1 кг (0,3-0,7 кг мышц). Агрессивный профицит 500-800 ккал ускоряет набор до 2-4 кг в месяц, но смещает соотношение к 40-50% мышц и 50-60% жира, требуя последующего длительного периода сушки продолжительностью 8-16 недель.

| Величина профицита | Скорость набора | Доля мышц в приросте | Целевая аудитория | Длительность цикла |

|---|---|---|---|---|

| 5-10% (100-200 ккал) | 0,25% в неделю | 70-80% | Опытные атлеты, минимизация жира | 16-24 недели |

| 10-15% (200-300 ккал) | 0,5% в неделю | 60-70% | Стандартная рекомендация | 12-16 недель |

| 15-25% (300-500 ккал) | 0,75-1% в неделю | 50-60% | Новички, эктоморфы | 8-12 недель |

| Более 25% (500+ ккал) | 1-1,5% в неделю | 40-50% | Избегать, «грязный» набор | Не рекомендуется |

Ситуации абсолютной необходимости профицита включают восстановление после болезни или травмы с потерей более 5% массы тела, выход из продолжительного дефицита более 12 недель для восстановления метаболизма, подготовку к спортивным соревнованиям требующим увеличения весовой категории. Атлеты с клиническим недовесом (ИМТ менее 18,5) нуждаются в профиците 20-30% для восстановления здорового гормонального фона — у мужчин тестостерон падает ниже 300 нг/дл при недостаточной массе, у женщин прекращается менструальный цикл при жире менее 12-15%.

Исследование Garthe et al (2013) сравнивало две группы элитных атлетов: профицит 300 ккал обеспечил прирост 1,7 кг безжировой массы и 0,4 кг жира за 8 недель, тогда как профицит 600 ккал дал 1,9 кг мышц и 1,5 кг жира — незначительное преимущество в мышцах при четырехкратном росте жира.

Стратегия циклирования калорий повышает эффективность профицита. Протокол предполагает высококалорийные дни в тренировочные дни (профицит 400-500 ккал) и дни поддержки в дни отдыха, создавая недельный профицит 800-1200 ккал вместо ежедневного 150-200. Это минимизирует набор жира на 20-30% при сохранении скорости роста мышц. Альтернатива — циклы набора 8-12 недель с профицитом 300 ккал и мини-срезки 4-6 недель с дефицитом 300 ккал, поддерживающие процент жира в диапазоне 12-18% круглогодично. Быстрое восполнение энергии в тренировочные дни через протеин ProDOZA 30-40 г после нагрузки оптимизирует синтез без избыточных калорий благодаря концентрированному белку и минимуму углеводов.

Профицит для женщин: особенности гормонального цикла

Женщины требуют адаптации профицита под фазы менструального цикла для минимизации набора жира. Фолликулярная фаза (дни 1-14): повышенная чувствительность к инсулину и лучшее распределение питательных веществ позволяют профицит 300-400 ккал с углеводами 4-5 г/кг. Лютеиновая фаза (дни 15-28): снижение чувствительности к инсулину, повышение кортизола и задержка воды требуют снижения профицита до 150-200 ккал с углеводами 3-3,5 г/кг и увеличением жиров до 1-1,2 г/кг. Такая периодизация снижает набор жира на 25-35% при сохранении темпов роста мышц по сравнению с постоянным профицитом.

Гормональная регуляция мышечной массы

Сохранение и рост мышечной ткани контролируется балансом анаболических (тестостерон, инсулиноподобный фактор роста IGF-1, инсулин) и катаболических (кортизол, миостатин) гормонов, действующих на клеточном уровне через активацию или подавление синтеза белка. Тестостерон активирует mTOR-сигнальный путь независимо от механической нагрузки, стимулируя трансляцию мРНК на рибосомах и увеличивая концентрацию кальция в волокнах для повышения сократительной способности на 15-25%. Кортизол противодействует через активацию убиквитин-лигаз MuRF1 и MAFbx, запускающих протеасомную деградацию миофибриллярных белков при концентрации выше 20-25 мкг/дл более 3-4 часов.

Базовый уровень анаболических гормонов определяет потенциал роста и сохранения массы. Тестостерон у мужчин 600-800 нг/дл в возрасте 20-30 лет падает до 400-500 нг/дл к 50 годам, снижаясь на 1-2% ежегодно после 30. Концентрация ниже 300 нг/дл классифицируется как гипогонадизм, приводящий к потере 0,5-1 кг мышечной массы ежегодно даже при сохранении тренировок. IGF-1 снижается на 50-60% между 20 и 60 годами, падая с 250-300 нг/мл до 120-150 нг/мл, что объясняет 30-40% возрастного замедления синтеза белка.

- Тестостерон

- Стероидный гормон, стимулирующий синтез мышечного белка через андрогенные рецепторы в сателлитных клетках, увеличивающий количество миоядер на 20-30% и подавляющий миостатин на 40-50%.

- IGF-1 (Инсулиноподобный фактор роста-1)

- Пептидный гормон, опосредующий анаболическое действие гормона роста локально в мышцах, активирует PI3K/Akt/mTOR путь и стимулирует пролиферацию сателлитных клеток.

- Кортизол

- Глюкокортикоид, повышающийся при стрессе, голодании и длительных нагрузках, активирует расщепление мышечного белка для глюконеогенеза и подавляет синтез на 30-40% при хронически повышенных уровнях.

- Миостатин

- Негативный регулятор роста мышц из семейства TGF-β, блокирует активность сателлитных клеток и подавляет mTOR сигнализацию; его экспрессия снижается на 30-50% после силовых тренировок.

Острые гормональные колебания после тренировки имеют ограниченное влияние на долгосрочную гипертрофию. Тестостерон повышается на 15-30% в течение 15-60 минут после силовой тренировки, возвращаясь к базовому уровню через 60-90 минут. Исследования показывают: эти кратковременные повышения не коррелируют с приростом мышечной массы — группы с идентичным тренировочным объемом, но разными гормональными откликами (различия в 2-3 раза) демонстрировали одинаковую гипертрофию. Критичен базовый уровень в пределах физиологической нормы, а не временные пики.

Метаанализ Morton et al (2016) в British Journal of Sports Medicine установил: связь между постренировочным увеличением тестостерона и гипертрофией мышц статистически незначима (r=0,08), тогда как тренировочный объем объясняет 64% вариаций в приросте массы.

Практические стратегии оптимизации гормонального фона включают сон 7-9 часов (каждый час недосыпа снижает тестостерон на 10-15%), управление стрессом через медитацию или дыхательные практики (снижение кортизола на 20-30%), потребление достаточных жиров 0,8-1,2 г/кг для синтеза стероидных гормонов. Избегание хронического калорийного дефицита более 12 недель критично — дефицит 30%+ снижает тестостерон на 30-40% и повышает кортизол на 20-35% через механизм адаптивного термогенеза. Силовые тренировки с объемом 10-15 подходов на группу поддерживают анаболический гормональный профиль даже в дефиците.

Гормон роста и его реальная роль в гипертрофии

Соматотропный гормон (СТГ) долго считался ключевым для роста мышц из-за корреляции снижения СТГ и мышечной массы с возрастом. Современные данные опровергают прямое анаболическое действие: физиологические повышения СТГ после тренировки (в 5-10 раз от базового) не коррелируют с гипертрофией, а экзогенное введение в дозах, превышающих естественные в 10-20 раз, увеличивает задержку воды на 2-4 кг без реального прироста мышечной ткани. Основная роль СТГ — усиление липолиза через синергию с катехоламинами и стимуляция локальной продукции IGF-1 в мышцах. Интенсивные тренировки повышают СТГ в 10-50 раз на 30-60 минут, но этот эффект опосредован липолизом для обеспечения энергией, а не прямым анаболизмом.

Кортизол и хронический стресс

Хронический стресс поддерживает концентрацию кортизола выше 20-25 мкг/дл более 3-4 часов ежедневно, активируя катаболические процессы через убиквитин-протеасомный путь деградации мышечного белка и приводя к потере 0,5-1 кг безжировой массы ежемесячно даже при сохранении тренировок и адекватном питании. Нормальная суточная динамика кортизола — пик 15-25 мкг/дл утром с падением до 3-10 мкг/дл вечером — нарушается при хроническом стрессе, создавая постоянно повышенный фон 18-30 мкг/дл без физиологического снижения.

Механизм разрушения мышц реализуется через три основных пути. Кортизол активирует экспрессию убиквитин-лигаз MuRF1 и MAFbx в мышечных клетках на 200-300%, запуская маркировку миофибриллярных белков для протеасомной деградации. Параллельно подавляется mTOR-сигнальный путь на 30-40%, блокируя синтез нового белка независимо от поступления аминокислот. Третий эффект — снижение чувствительности к инсулину на 25-35%, нарушающее транспорт глюкозы и аминокислот в мышечные клетки. Результат — соотношение распад:синтез смещается от нормального 1:1,2 к катаболическому 1,3:1.

| Уровень кортизола | Продолжительность | Влияние на мышцы | Снижение тестостерона | Источник стресса |

|---|---|---|---|---|

| 15-25 мкг/дл (норма утро) | 1-2 часа | Нейтральное | Отсутствует | Физиологический ритм |

| 20-30 мкг/дл | 2-4 часа ежедневно | Подавление синтеза на 15-20% | 5-10% | Умеренный хронический стресс |

| 25-35 мкг/дл | 4-8 часов ежедневно | Активный катаболизм (-0,3-0,5 кг/мес) | 15-25% | Высокий рабочий стресс, недосып |

| 30-40 мкг/дл | Постоянно повышен | Выраженная потеря (-0,5-1 кг/мес) | 30-40% | Перетренированность, эндокринная патология |

Хронический стресс подавляет анаболические гормоны системно. Постоянно повышенный кортизол снижает секрецию тестостерона на 30-40% через подавление гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, уменьшает концентрацию IGF-1 на 20-30% и повышает экспрессию миостатина на 40-60%. Синергический эффект этих изменений объясняет, почему люди в хроническом стрессе теряют мышцы быстрее, чем при простом дефиците калорий — катаболизм усилен, а анаболизм подавлен одновременно.

Исследование университетской клиники в Германии 2018 года показало: мужчины с хроническим рабочим стрессом и средним уровнем кортизола 28 мкг/дл в течение дня потеряли 2,3 кг мышечной массы за 6 месяцев несмотря на регулярные тренировки 3 раза в неделю, тогда как контрольная группа с нормальным кортизолом 15 мкг/дл набрала 0,8 кг при идентичном режиме.

Стратегии снижения кортизола включают приоритизацию сна 7-9 часов (каждый час недосыпа повышает утренний кортизол на 10-15%), практики управления стрессом вроде медитации 10-20 минут ежедневно (снижение на 15-25% за 8 недель), избегание избыточного кардио более 45-60 минут (после часа бега кортизол повышается на 40-70%) и стратегическое планирование тренировок 45-60 минут максимум. Питание с достаточными углеводами 3-4 г/кг предотвращает дополнительное повышение кортизола от энергодефицита. Хатха йога 2-3 раза в неделю по 60 минут снижает базовый уровень кортизола на 20-30% через 12 недель регулярной практики, параллельно улучшая качество сна и психоэмоциональное состояние.

Определение перетренированности по маркерам стресса

Соотношение кортизол/тестостерон служит чувствительным индикатором перетренированности. Нормальное соотношение 0,2-0,35 (при кортизоле 15 мкг/дл и тестостероне 600 нг/дл = 0,25). При перетренированности соотношение возрастает до 0,6-1,0 из-за одновременного роста кортизола до 30 мкг/дл и падения тестостерона до 400 нг/дл. Клинические проявления: плато силовых показателей 2-3 недели подряд, повышенная частота пульса в покое на 5-10 ударов выше обычного, нарушения сна несмотря на усталость, снижение либидо, частые простуды. Решение — неделя полного отдыха или 2 недели объема 50% с сохранением интенсивности 70-80%, после чего маркеры нормализуются на 60-80%.

Тестостерон и гормон роста: роль сна

Сон продолжительностью 7-9 часов критичен для восстановления анаболического гормонального профиля — 60-70% суточной секреции тестостерона происходит во время фазы быстрого сна REM, а пики соматотропного гормона достигают максимальных значений в 5-10 раз выше базального уровня в первые 90-120 минут глубокого сна. Хроническое недосыпание менее 6 часов снижает тестостерон на 10-15% за каждый потерянный час, приводя к падению с физиологических 600-800 нг/дл до субоптимальных 400-500 нг/дл за неделю при режиме 5-6 часов ежедневно.

Физиология ночной секреции гормонов строго привязана к архитектуре сна. Тестостерон начинает повышаться через 30-60 минут после засыпания, достигая пика между 6 и 8 часами утра с концентрацией на 20-40% выше вечерних значений. Гормон роста секретируется импульсами: первый и наиболее мощный выброс происходит через 60-90 минут после засыпания во время первого цикла глубокого сна стадии N3, обеспечивая 50-70% суточной продукции. Последующие импульсы меньшей амплитуды возникают каждые 3-5 часов. Прерывание сна или его фрагментация нарушают эти паттерны, снижая суммарную секрецию на 30-50%.

| Продолжительность сна | Уровень тестостерона | Секреция ГР | Влияние на мышцы | Восстановление |

|---|---|---|---|---|

| 8-9 часов | 600-800 нг/дл | 100% (норма) | Оптимальный синтез | Полное за 48 часов |

| 7 часов | 550-700 нг/дл | 80-90% | Нормальный синтез | Адекватное за 48-60 часов |

| 6 часов | 480-600 нг/дл | 60-70% | Снижение синтеза на 10-15% | Замедленное за 60-72 часа |

| 5 часов | 400-500 нг/дл | 40-50% | Снижение синтеза на 25-30% | Неполное даже за 72 часа |

| 4 часа и менее | 300-400 нг/дл | 20-30% | Катаболическое состояние | Невозможно без восстановления сна |

Качество сна имеет не меньшее значение, чем продолжительность. Фрагментированный сон с частыми пробуждениями 5-7 раз за ночь снижает время в фазе глубокого сна N3 с нормальных 20-25% до 10-15% общего времени, урезая секрецию гормона роста на 40-60% даже при формальной продолжительности 8 часов. Апноэ сна — кратковременные остановки дыхания — встречается у 15-30% людей с избыточным весом и снижает насыщение крови кислородом, нарушая секрецию обоих гормонов. Алкоголь перед сном подавляет REM-фазу на 30-50%, снижая ночную секрецию тестостерона пропорционально дозе.

Исследование Чикагского университета 2011 года продемонстрировало: здоровые молодые мужчины, ограниченные 5 часами сна в течение недели, показали снижение тестостерона с 630 нг/дл до 430 нг/дл — падение на 32%, эквивалентное старению на 10-15 лет. После возврата к 8-часовому режиму на 3 ночи уровень восстановился до 590 нг/дл.

Оптимизация сна для максимального гормонального отклика требует соблюдения гигиены сна: засыпание и пробуждение в одно время ежедневно стабилизирует циркадные ритмы, полная темнота подавляет кортизол и стимулирует мелатонин, температура 18-20°C в спальне углубляет фазу N3, исключение экранов за 60-90 минут до сна предотвращает подавление мелатонина синим светом на 50-70%. Прием 3-5 г глицина или 400-500 мг магния за час до сна ускоряет засыпание на 10-15 минут и углубляет глубокий сон. Стретчинг и растяжка вечером по 15-20 минут снижают мышечное напряжение и активируют парасимпатическую нервную систему, улучшая качество сна на 20-30%.

Влияние времени тренировок на сон и гормоны

Интенсивные тренировки в течение 3-4 часов перед сном повышают температуру тела на 0,5-1°C и активируют симпатическую нервную систему, задерживая засыпание на 30-60 минут и снижая качество сна. Оптимальное время силовых тренировок — утро 8-11 часов или день 14-17 часов, когда температура тела естественно повышена и сила на 5-10% выше вечерних значений. Утренние тренировки синхронизируют циркадные ритмы, улучшая ночной сон. Вечерние тренировки допустимы при условии умеренной интенсивности 60-70% и завершения минимум за 3 часа до сна. Исключение — легкая растяжка и мобильность 30-60 минут до сна активирует парасимпатику и улучшает засыпание.

Добавки с доказанной эффективностью

Только три категории добавок имеют уровень доказательности A (множественные рандомизированные контролируемые исследования) для сохранения и прироста мышечной массы: креатин моногидрат 5 г ежедневно увеличивает силу на 8-14% и мышечную массу на 1-2 кг за 8-12 недель, сывороточный протеин 20-40 г после тренировки максимизирует синтез белка на 60-70% выше базового уровня, омега-3 жирные кислоты EPA+DHA 2-3 г в сутки снижают воспаление и мышечный распад на 20-30%. Остальные добавки имеют ограниченные или противоречивые данные эффективности.

Креатин моногидрат работает через насыщение мышечных запасов креатинфосфата на 20-40%, обеспечивая дополнительную энергию для высокоинтенсивных усилий продолжительностью 5-15 секунд. Это позволяет выполнить 1-2 дополнительных повторения в подходе или использовать вес на 5-10% выше, создавая больший механический стимул для гипертрофии. Вторичный эффект — задержка 1-2 литров воды в мышцах, что визуально увеличивает объем на 2-4% и создает благоприятную среду для синтеза белка. Эффективность не зависит от времени приема — ежедневные 5 г в любое время суток насыщают запасы за 3-4 недели.

| Добавка | Эффективная доза | Механизм действия | Прирост массы | Уровень доказательности |

|---|---|---|---|---|

| Креатин моногидрат | 5 г/день | Ресинтез АТФ, задержка воды | 1-2 кг за 8-12 недель | A (высший) |

| Сывороточный протеин | 20-40 г после тренировки | Поставка аминокислот, стимуляция mTOR | Зависит от общего белка | A (высший) |

| Омега-3 (EPA+DHA) | 2-3 г/день | Противовоспаление, чувствительность к инсулину | 0,3-0,5 кг за 12 недель | B (умеренный) |

| BCAA | 5-10 г | Подавление катаболизма, стимуляция синтеза | Минимальный при адекватном белке | C (низкий) |

| Бета-аланин | 3-6 г/день | Буферизация лактата | Косвенный через объем | B (умеренный) |

BCAA (разветвленные аминокислоты) содержат лейцин, изолейцин и валин в соотношении 2:1:1, при этом лейцин служит ключевым активатором mTOR. Эффективность BCAA проявляется только при недостаточном потреблении цельного белка менее 1,4 г/кг — добавление 5-10 г BCAA между приемами пищи снижает распад мышечного белка на 15-20%. При адекватном белке 1,6-2,2 г/кг дополнительные BCAA не дают преимуществ, так как полноценные белковые продукты уже содержат все незаменимые аминокислоты в оптимальных пропорциях. Исключение — тренировки натощак, когда 5 г BCAA за 15 минут до нагрузки предотвращают избыточный катаболизм.

Систематический обзор Международного общества спортивного питания 2017 года заключил: креатин моногидрат — единственная добавка с доказанной эффективностью для увеличения силы и мышечной массы у 70-80% пользователей, с профилем безопасности, подтвержденным исследованиями продолжительностью до 5 лет при дозах 5-10 г ежедневно.

Омега-3 жирные кислоты EPA (эйкозапентаеновая) и DHA (докозагексаеновая) в дозе 2-3 г суммарно обладают противовоспалительным действием через подавление провоспалительных простагландинов на 30-40% и снижение TNF-α на 20-30%. Это ускоряет восстановление после тренировок и усиливает анаболический отклик на белок и нагрузку на 15-20% у людей старше 50 лет. Дополнительно омега-3 повышают чувствительность к инсулину на 10-15%, улучшая транспорт глюкозы и аминокислот в мышцы. Для достижения эффективной дозы требуется 3-4 капсулы по 1000 мг рыбьего жира с концентрацией EPA+DHA 60-70% или 1-2 столовые ложки жидкого концентрата ежедневно.

Бесполезные и переоцененные добавки

Тестостероновые бустеры на основе трибулуса, D-аспарагиновой кислоты или экстракта пажитника не показали значимого повышения тестостерона в плацебо-контролируемых исследованиях — прирост 0-5% не отличается от погрешности измерения. Глютамин бесполезен при адекватном питании, так как организм синтезирует его самостоятельно в избытке. HMB (бета-гидрокси-бета-метилбутират) показывает минимальную эффективность только у новичков или пожилых, не оправдывая стоимость 3000-5000 рублей за месячный курс. Аргинин и цитруллин для стимуляции оксида азота дают временную накачку на 10-15 минут без влияния на гипертрофию. Приоритет — закрытие потребности в базовых нутриентах через пищу, добавки играют вспомогательную роль при невозможности достичь целевых значений диетой.

Креатин и BCAA: механизмы работы

Креатин моногидрат работает через насыщение внутримышечных запасов креатинфосфата на 20-40%, который служит донором фосфатной группы для мгновенного ресинтеза АТФ из АДФ в первые 5-15 секунд высокоинтенсивной работы. Когда мышца сокращается, молекула АТФ (аденозинтрифосфат) теряет фосфатную группу и превращается в АДФ (аденозиндифосфат), высвобождая энергию. Креатинфосфат немедленно отдает свой фосфат АДФ через фермент креатинкиназу, восстанавливая АТФ за миллисекунды — быстрее любого другого энергетического пути. Это позволяет выполнить 1-3 дополнительных повторения в подходе при работе с весами 70-85% от максимума.

Молекулярный механизм включает три взаимосвязанных процесса. Первичный эффект — энергетический: повышение концентрации креатинфосфата с базовых 120-140 ммоль/кг сухой мышечной массы до 150-160 ммоль/кг увеличивает доступность АТФ на 15-20%. Вторичный эффект — осмотический: каждая молекула креатина притягивает 3-4 молекулы воды, увеличивая объем клетки на 10-15% и создавая анаболическую среду через активацию внутриклеточных сигнальных каскадов. Третий эффект — буферный: креатинфосфатная реакция поглощает ионы водорода (H+), замедляя закисление мышц и отодвигая мышечный отказ на 10-30 секунд при работе в диапазоне 8-12 повторений.

| Аспект действия | Механизм | Временной профиль | Измеримый эффект |

|---|---|---|---|

| Ресинтез АТФ | Креатинфосфат + АДФ → Креатин + АТФ | 0-15 секунд нагрузки | +8-14% силы, 1-3 доп. повторения |

| Гидратация клеток | Осмотическое притяжение воды | 3-7 дней насыщения | +1-2 кг массы, +10-15% объема |

| Буферизация лактата | Поглощение H+ ионов | Во время подхода | +10-30 секунд до отказа |

| Активация синтеза белка | Увеличение клеточного объема → mTOR | Хронический (недели) | +15-20% скорости гипертрофии |

BCAA (разветвленные аминокислоты) — лейцин, изолейцин и валин — составляют 35-40% незаменимых аминокислот в мышечном белке и обладают уникальной способностью метаболизироваться непосредственно в скелетных мышцах, минуя печень. Лейцин — ключевая молекула-сигнал, активирующая mTOR (механистическая мишень рапамицина) при концентрации 2-3 г за прием. mTOR запускает каскад фосфорилирования рибосомального белка S6 и фактора инициации трансляции 4E-BP1, увеличивая скорость синтеза белка на 30-50% в течение 3-4 часов после приема. Изолейцин регулирует транспорт глюкозы в мышечные клетки через стимуляцию GLUT4, улучшая энергообеспечение на 10-15%. Валин конкурирует с триптофаном за транспорт через гематоэнцефалический барьер, снижая центральную усталость на 5-10%.

Исследование Blomstrand et al (2006) показало: прием 7,5 г BCAA перед тренировкой снизил активность креатинкиназы (маркер мышечных повреждений) на 18% и субъективную мышечную болезненность на 33% через 48-72 часа по сравнению с плацебо, указывая на антикатаболический эффект.

Эффективность BCAA критически зависит от контекста питания. При потреблении цельного белка 1,6-2,2 г/кг, содержащего 8-10 г лейцина ежедневно из пищи, дополнительные BCAA не дают прироста синтеза — полноценные источники уже обеспечивают все незаменимые аминокислоты в оптимальных пропорциях. Ситуации реальной пользы BCAA: тренировки натощак или с последним приемом белка более 4-6 часов назад (5-10 г за 15 минут до нагрузки предотвращают катаболизм на 20-30%), вегетарианские диеты с дефицитом лейцина из растительных источников (8-10 г в день компенсируют недостаток), калорийный дефицит более 25% с риском потери мышц (10-15 г между приемами пищи сохраняют дополнительные 0,3-0,5 кг массы за 12 недель). Удобная форма — BCAA напитки с дозировкой 5-10 г на порцию для приема до, во время или после тренировки.

Респондеры и нон-респондеры к креатину

Около 20-30% людей не отвечают на креатин повышением силовых показателей из-за изначально высоких базовых запасов креатинфосфата 145-160 ммоль/кг против типичных 120-130 ммоль/кг. Нон-респондеры чаще встречаются среди людей с высоким потреблением красного мяса (более 200 г ежедневно, обеспечивающего 1-2 г креатина), имеющих преимущественно медленные мышечные волокна I типа (они содержат меньше креатина) или специфические генетические варианты транспортера креатина SLC6A8. Даже нон-респондеры получают осмотический эффект гидратации клеток +0,5-1 кг массы, но без прироста силы. Определить статус можно только эмпирически: прием 5 г креатина 4 недели с отсутствием прироста силы на 5-10% указывает на нон-респондера.

Омега-3 и противовоспалительный эффект

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты EPA (эйкозапентаеновая, 20 углеродов) и DHA (докозагексаеновая, 22 углерода) встраиваются в фосфолипидный бислой клеточных мембран, замещая арахидоновую кислоту (омега-6) и изменяя профиль синтезируемых эйкозаноидов — сигнальных молекул воспаления. Вместо провоспалительных простагландинов серии 2 и лейкотриенов серии 4 из арахидоновой кислоты, EPA служит субстратом для противовоспалительных простагландинов серии 3 и лейкотриенов серии 5, снижающих воспалительный ответ на 30-40%. DHA дополнительно метаболизируется в резолвины и протектины — специализированные про-разрешающие медиаторы, активно завершающие воспалительный процесс и ускоряющие восстановление тканей на 20-30%.

Механизм действия на молекулярном уровне включает подавление ключевого транскрипционного фактора NF-κB (ядерный фактор каппа-би), регулирующего экспрессию более 500 провоспалительных генов. EPA и DHA активируют рецептор GPR120 на поверхности иммунных клеток, запуская каскад, блокирующий translокацию NF-κB в ядро клетки. Результат — снижение синтеза цитокинов TNF-α на 20-30%, интерлейкина-6 на 15-25% и C-реактивного белка на 30-45% при дозах 2-3 г EPA+DHA ежедневно в течение 8-12 недель. Для спортсменов это означает сокращение периода восстановления после интенсивной тренировки на 15-25% и снижение отсроченной мышечной болезненности DOMS на 20-30%.

| Эффект омега-3 | Доза EPA+DHA | Механизм | Время эффекта | Целевая группа |

|---|---|---|---|---|

| Снижение воспаления | 2-3 г/день | Подавление NF-κB, синтез резолвинов | 4-8 недель | Все атлеты |

| Ускорение восстановления | 2-4 г/день | Снижение DOMS, TNF-α | 2-4 недели | Высокий объем тренировок |

| Чувствительность к инсулину | 2-3 г/день | Улучшение передачи сигнала инсулина | 6-12 недель | Диабет 2 типа, возраст 50+ |

| Усиление анаболизма | 3-4 г/день | Повышение синтеза белка на 15-20% | 8-16 недель | Пожилые люди 60+ |

| Защита суставов | 2-3 г/день | Снижение синтеза MMP-деградирующих ферментов | 12-24 недели | Артрозы, возраст 40+ |

Специфический эффект для сохранения мышечной массы проявляется через повышение анаболического отклика на белок и физическую нагрузку, особенно выраженное у людей старше 50 лет. Хроническое низкоинтенсивное воспаление (inflammaging) с возрастом снижает чувствительность мышц к аминокислотным стимулам — анаболическая резистентность. Омега-3 в дозе 3-4 г EPA+DHA ежедневно снижают базальную концентрацию воспалительных маркеров на 25-35%, частично восстанавливая чувствительность к лейцину и механической нагрузке. Исследование Smith et al (2011) показало: пожилые люди 60-75 лет, принимавшие 4 г омега-3 в день 8 недель, увеличили скорость синтеза мышечного белка на 50% в ответ на прием аминокислот по сравнению с 10% увеличением в группе плацебо.

Метаанализ 10 рандомизированных контролируемых исследований 2020 года в журнале Nutrients установил: добавление омега-3 EPA+DHA 2-3 г ежедневно к силовым тренировкам увеличивает прирост безжировой массы на 0,3-0,5 кг дополнительно за 12-16 недель у людей старше 50 лет, не оказывая значимого эффекта у молодых атлетов 18-35 лет.

Оптимальное соотношение EPA к DHA для противовоспалительного эффекта составляет 2:1 или 3:2, обеспечивая 1200-1800 мг EPA и 600-1200 мг DHA ежедневно. Источники различаются по концентрации: стандартный рыбий жир содержит 18-30% EPA+DHA, требуя 6-10 капсул по 1000 мг для достижения терапевтической дозы; концентраты и этиловые эфиры содержат 50-70% EPA+DHA, достаточно 3-4 капсул; триглицеридная форма реэтерифицированного рыбьего жира обладает биодоступностью на 20-30% выше этиловых эфиров. Прием с жиросодержащей пищей увеличивает абсорбцию на 40-60%. Альтернатива — жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины) 3-4 порции по 100-150 г в неделю обеспечивают 2-3 г EPA+DHA еженедельно, но регулярность приема добавок гарантирует стабильную дозу.

Омега-6 к омега-3: важность баланса

Соотношение омега-6 к омега-3 жирных кислот в современной диете составляет 15:1 - 20:1 при оптимальном 4:1 - 2:1, что создает провоспалительный фон. Омега-6 арахидоновая кислота конкурирует с EPA за ферменты циклооксигеназу и липоксигеназу, синтезирующие эйкозаноиды. При избытке омега-6 даже адекватный прием омега-3 2-3 г не обеспечивает полноценного противовоспалительного эффекта. Стратегия коррекции: увеличение омега-3 до 3-4 г при одновременном снижении омега-6 через ограничение растительных масел (подсолнечное, кукурузное, соевое содержат 50-70% омега-6) и замену на оливковое или рапсовое с преобладанием омега-9. Целевое соотношение 4:1 достигается за 8-12 недель, снижая системное воспаление на 40-50% эффективнее изолированного приема омега-3.

Сохранение мышечной массы требует одновременного контроля четырех факторов: белок минимум 1,6-2,2 г/кг ежедневно, силовые тренировки с интенсивностью 70-85% от максимума 2-3 раза в неделю, калорийный дефицит не более 10-20% при похудении и сон 7-9 часов для гормонального баланса. Самостоятельные домашние тренировки подходят опытным атлетам с базой знаний техники упражнений, но риск плато и травм возрастает на 40-60% без внешнего контроля прогрессии нагрузки, особенно после 40 лет. Онлайн-программы обеспечивают структуру и экономят 30-50% бюджета по сравнению с персональным тренингом, однако отсутствие коррекции техники в режиме реального времени снижает эффективность на 20-25% у новичков. Наиболее сбалансированное решение для устойчивого результата — систематические занятия под руководством сертифицированного тренера в оборудованном зале: персональные тренировки в тренажерном зале или групповые занятия и тренировки в фитнес клубе Drive Fit обеспечивают правильную технику с первого дня, адаптацию программы под возраст и цели, контроль прогрессии нагрузки и снижают риск перетренированности на 70-80%. Для тех, кто начинает путь сохранения мышц после 40 или восстанавливается после перерыва, профессиональное сопровождение первые 8-12 недель закладывает базу техники и привычек, которые работают годами — инвестиция в знания окупается сохранением 3-5 кг мышечной массы, которые без системного подхода теряются за 6-12 месяцев неэффективных тренировок.

Оставьте заявку на консультацию с тренером — поможем составить персональный план с учётом возраста, опыта и графика. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.