Как увеличить силу: эффективные методы тренировок

Увеличение мышечной силы достигается применением трёх научно обоснованных методов тренировок: максимальных усилий с весами 85-100% от повторного максимума, динамических усилий с акцентом на скорость движения и повторных усилий до мышечного отказа. Эффективность каждого метода определяется активацией различных типов мышечных волокон и специфическими адаптациями нервно-мышечной системы — от межмышечной координации до миофибриллярной гипертрофии. Выбор конкретного подхода зависит от тренировочного стажа, целей атлета и компромисса между приростом абсолютной силы и увеличением мышечной массы.

Что такое мышечная сила и как она формируется в организме

Мышечная сила представляет собой способность мышцы или группы мышц создавать напряжение и преодолевать внешнее сопротивление в результате сокращения мышечных волокон. Формирование силы происходит через взаимодействие трёх систем: внутримышечных структур, нервной регуляции и гормональных механизмов.

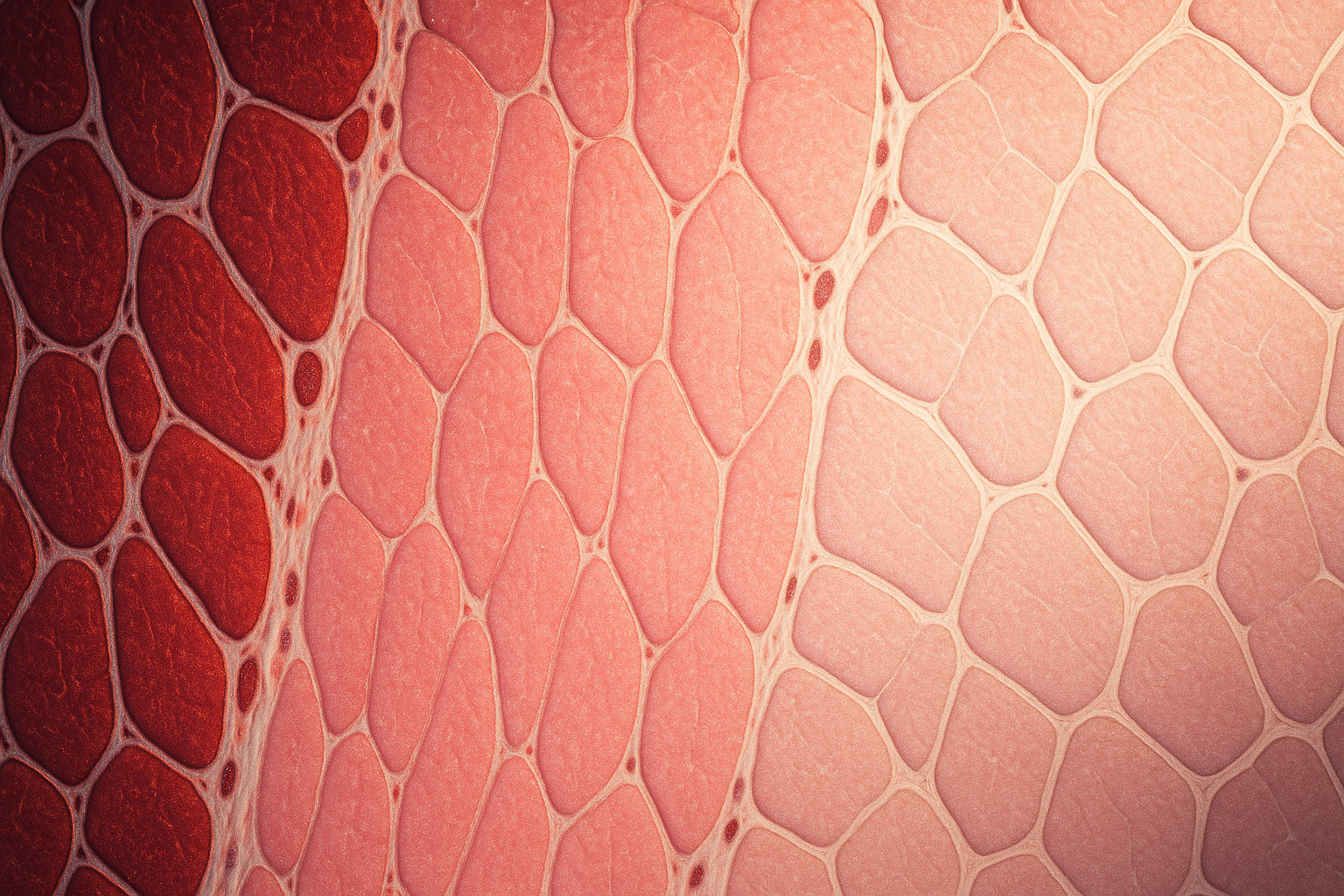

Базовым элементом силового потенциала выступает физиологический поперечник мышцы — суммарная площадь поперечного сечения всех мышечных волокон. У мышц с перистым строением (например, дельтовидная или икроножная) этот показатель максимален, что обеспечивает большую силу по сравнению с веретенообразными мышцами той же массы. Каждое мышечное волокно содержит от нескольких сотен до нескольких тысяч миофибрилл — сократительных белковых структур из актина и миозина.

Процесс формирования силы запускается электрическим сигналом от мотонейронов спинного мозга. Один мотонейрон управляет группой мышечных волокон, образуя двигательную единицу (ДЕ). В мелких мышцах, выполняющих точные движения (например, мышцы кисти), одна ДЕ включает 10-25 волокон, тогда как в крупных силовых мышцах (четырёхглавая мышца бедра) — до 2000 волокон.

Систематическая силовая тренировка приводит к миофибриллярной гипертрофии — увеличению количества и плотности упаковки сократительных элементов внутри мышечного волокна. При этом окружность плеча спортсмена может достигать 80 см, а бедра — 95 см и более.

Рост силы на начальных этапах тренировок (первые 4-6 недель) происходит преимущественно за счёт нейронных адаптаций без заметного увеличения мышечной массы. Центральная нервная система обучается более эффективно активировать существующие мышечные волокна, увеличивая частоту импульсации с 10-15 Гц до 30-50 Гц, что переводит мышцу из режима одиночных сокращений в мощный тетанус.

Роль гормонов в формировании мышечной силы

Андрогены (мужские половые гормоны) играют критическую роль в регуляции мышечной массы. У мужчин они вырабатываются половыми железами и корой надпочечников, у женщин — только надпочечниками. Возрастное развитие мышечной массы коррелирует с увеличением продукции андрогенов: первое утолщение волокон происходит в 6-7 лет, интенсивный прирост у мальчиков начинается в 11-15 лет и продолжается после полового созревания, тогда как у девочек в основном завершается к его окончанию.

Какие физиологические механизмы отвечают за развитие силы

Развитие мышечной силы обеспечивается тремя группами механизмов: внутримышечными факторами, особенностями нервной регуляции и психофизиологическими процессами. Каждая группа вносит специфический вклад в силовые показатели на разных этапах тренировочного процесса.

Внутримышечные факторы определяют структурный потенциал мышцы. Ключевым параметром выступает композиция мышечных волокон — соотношение медленных окислительных (тип I) и быстрых гликолитических (тип II) волокон. Быстрые волокна генерируют в 3-5 раз большую силу, но утомляются значительно быстрее. Адаптация к силовым нагрузкам включает увеличение концентрации ДНК и РНК в мышечной ткани, усиленный синтез актина и миозина, повышение запасов креатинфосфата и гликогена.

| Механизм | Описание | Вклад в силу |

|---|---|---|

| Частота импульсации | Увеличение частоты нервных импульсов от 10-15 до 30-50 Гц | Переход от слабых одиночных сокращений к мощным тетаническим |

| Рекрутирование ДЕ | Вовлечение большего числа двигательных единиц | Прямо пропорциональное увеличение силы тяги |

| Синхронизация ДЕ | Одновременное сокращение активных двигательных единиц | Резкий скачок силового выхода на 10-30% |

| Межмышечная координация | Согласованная работа агонистов, антагонистов и стабилизаторов | Оптимизация биомеханики движения, снижение энергозатрат |

Нервная регуляция обеспечивает прирост силы через совершенствование управления двигательными единицами. Активация ДЕ подчиняется принципу размера Хеннемана: при увеличении усилия сначала рекрутируются малые низкопороговые ДЕ с медленными волокнами, затем — крупные высокопороговые с быстрыми волокнами. Тренировки с весами 85-100% от максимума учат нервную систему быстро активировать высокопороговые ДЕ, что критично для развития максимальной силы.

Исследования показывают, что нетренированный человек способен произвольно активировать только 60-70% своих мышечных волокон, тогда как опытный атлет — до 90-95%. Оставшиеся 5-10% могут быть задействованы только в экстремальных ситуациях под действием стресса.

Межмышечная координация влияет на силовой выход через механизм реципрокного торможения: сила мышцы возрастает при одновременном расслаблении её антагониста. Например, при подъёме штанги явление натуживания (выдох при закрытой голосовой щели) фиксирует мышцами туловище, создавая прочную основу для преодоления веса. Однако цена этого механизма — резкое повышение внутригрудного и внутрибрюшного давления, что ограничивает его применение у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Психофизиологические механизмы включают влияние функционального состояния, мотивации и эмоций. Стресс активирует симпатическую нервную систему и выброс гормонов гипофиза, надпочечников (адреналин, кортизол) и половых желёз (тестостерон), что временно повышает силовые возможности на 10-20%. Биоритмы также играют роль: пик силовых показателей у большинства людей приходится на 15-18 часов, а минимум — на 3-5 часов утра.

Чем отличаются типы мышечных волокон и их роль в силовых показателях

Скелетная мускулатура человека содержит три основных типа мышечных волокон, различающихся по скорости сокращения, силе, выносливости и метаболическим характеристикам. Медленные окислительные волокна (тип I) и быстрые гликолитические волокна (тип IIx/IIb) представляют крайние точки спектра, а быстрые окислительно-гликолитические волокна (тип IIa) занимают промежуточную позицию.

| Характеристика | Тип I (медленные) | Тип IIa (промежуточные) | Тип IIx/IIb (быстрые) |

|---|---|---|---|

| Скорость сокращения | Низкая (80-110 мс) | Средняя (40-60 мс) | Высокая (20-40 мс) |

| Развиваемая сила | Низкая | Средняя | Высокая (в 3-5 раз больше типа I) |

| Устойчивость к утомлению | Очень высокая | Средняя | Низкая |

| Основной источник энергии | Окисление жиров | Окисление глюкозы + гликолиз | Анаэробный гликолиз |

| Количество митохондрий | Высокое | Среднее | Низкое |

| Диаметр волокна | Малый (50-60 мкм) | Средний (60-80 мкм) | Большой (80-100 мкм) |

Композиция мышечных волокон генетически детерминирована и варьирует от 25% до 75% для каждого типа у разных людей. У элитных спринтеров и тяжелоатлетов доля быстрых волокон типа II достигает 60-75%, тогда как у марафонцев преобладают медленные волокна типа I (65-80%). Камбаловидная мышца содержит около 80% медленных волокон, что делает её идеальной для поддержания позы, а трёхглавая мышца плеча — до 60% быстрых, обеспечивая взрывные движения.

Роль различных типов волокон в силовых показателях определяется принципом селективного рекрутирования. При усилиях до 30% от максимума работают преимущественно медленные волокна типа I. При нагрузках 30-70% дополнительно активируются промежуточные волокна типа IIa. Максимальные и субмаксимальные усилия (70-100%) требуют полного задействования быстрых волокон типа IIx/IIb, которые и обеспечивают пиковую силу.

Тренировки с разными режимами нагрузки приводят к трансформации типов мышечных волокон. Силовая работа с большими весами увеличивает площадь поперечного сечения быстрых волокон на 30-50% за 12-16 недель. Тренировки на выносливость повышают окислительный потенциал быстрых волокон, превращая IIx в IIa, но не могут полностью конвертировать их в тип I.

Компромисс в развитии силы связан с метаболической ценой выбора. Быстрые волокна генерируют высокую мощность, но быстро истощают запасы креатинфосфата (за 6-10 секунд) и накапливают лактат, что ограничивает продолжительность максимальных усилий. Медленные волокна работают эффективно часами, но их силовой вклад недостаточен для перемещения больших отягощений. Оптимальная стратегия силового тренинга учитывает это противоречие, применяя периодизацию нагрузок с чередованием тяжёлых силовых (активация IIx волокон) и умеренных объёмных (гипертрофия IIa волокон) фаз.

Можно ли изменить генетическое соотношение типов волокон

Полная конверсия типа I в тип II или наоборот у человека не происходит даже при экстремальных тренировочных нагрузках. Генетически детерминированное соотношение может измениться в пределах 5-10% за несколько лет специализированного тренинга. Однако возможна значительная трансформация внутри семейства быстрых волокон: IIx могут конвертироваться в IIa при тренировках на выносливость, и обратный процесс — при силовых нагрузках и детренировке. Это объясняет феномен, когда марафонцы после перехода на силовой тренинг демонстрируют приличный рост силы, хотя их генетика не оптимальна для этого.

Как эволюционировали методы силовых тренировок

Методы силовых тренировок прошли путь от интуитивных практик древних атлетов до строгих научно обоснованных систем, базирующихся на понимании физиологии мышц и нервной регуляции. Эволюция тренировочных подходов отражает накопление эмпирического опыта, технологический прогресс и развитие спортивной науки на протяжении более чем трёх тысячелетий.

Первые систематические силовые тренировки зародились в Древнем Китае времён династии Чу (1122-249 гг. до н.э.), где призывники в армию проходили испытания на способность поднимать тяжёлые отягощения. Однако наибольшую известность получили методы древнегреческих атлетов, которые применяли принцип прогрессивной перегрузки задолго до его научного обоснования. Легендарный силач Милон из Кротона ежедневно поднимал телёнка на плечи и проходил с ним по стадиону в Олимпии — по мере роста животного росла и сила атлета, что демонстрирует первое документированное применение принципа постепенного увеличения нагрузки.

Милон Кротонский шесть раз становился победителем Олимпийских игр в борьбе. Его метод тренировок с растущим телёнком заложил основу современного принципа прогрессивной перегрузки, который сегодня используется во всех силовых программах тренировок.

В эпоху Византийской империи (IV-XV вв.) силовые тренировки адаптировались под потребности кавалерии. Воинам требовалась не столько выносливость римских легионеров-пехотинцев, сколько взрывная сила и функциональная подготовка для владения тяжёлым оружием — булавами, дубинами, копьями. Тренировки включали развитие крутящего момента и способности к резким силовым движениям, что фактически представляло собой прототип современного плиометрического и баллистического тренинга.

Переломный момент в истории силовых тренировок наступил в XVI-XVIII веках с появлением первых специализированных снарядов и научного подхода. Итальянский врач Джироламо Меркуриале опубликовал в 1569 году труд "De Arte Gymnastica", возродивший античные идеи о систематической физической подготовке. Француз Николас Андри, основоположник ортопедии, в XVIII веке впервые применил качание булав для коррекции осанки пациентов, интегрировав силовые упражнения в медицинскую практику.

Вклад европейских гимнастов XIX века в развитие методов тренировок

Фридрих Людвиг Ян (1778-1852), немецкий педагог, систематизировал гимнастические упражнения и изобрёл или популяризировал гимнастические кольца, коня и брусья. Швед Пер Хенрик Линг (1776-1839) разработал шведскую систему гимнастики и создал шведскую стенку. Но наибольший вклад внёс Густав Цандер (1835-1920), последователь Линга, который первым предложил использовать специализированные аппараты для изолированного воздействия на разные мышечные группы. Цандер применял динамометры для контроля мышечной силы и открыл более 200 гимнастических залов. Его разработки легли в основу современных тренажёров для силовых и кардиотренировок.

От древних атлетов до современной науки о силе

Трансформация силовых тренировок из эмпирической практики в научную дисциплину произошла в XX веке благодаря развитию физиологии, биомеханики и спортивной медицины. До начала 1900-х годов атлеты тренировались интуитивно, опираясь на опыт предшественников и собственные ощущения, без понимания механизмов роста силы.

Революционным моментом стал 1907 год, когда немецкий тренер Теодор Зиберт ввёл концепцию выполнения двух подходов к каждому упражнению вместо одного. Это нововведение дало огромный толчок развитию силовых возможностей атлетов, увеличив тренировочный объём и позволив лучше стимулировать мышечную адаптацию. До этого момента спортсмены выполняли каждое упражнение однократно до отказа или субмаксимального усилия.

В 1920-30-х годах начала формироваться периодизация тренировок — циклическое изменение нагрузок для оптимизации адаптации. Советские учёные Лев Матвеев и Юрий Верхошанский в 1960-70-х годах разработали научные основы периодизации, выделив микро-, мезо- и макроциклы. Верхошанский создал ударный метод развития взрывной силы через плиометрические упражнения, что позволило спортсменам значительно улучшить скоростно-силовые показатели.

| Период | Ключевые достижения | Научное обоснование |

|---|---|---|

| Античность (до V в.) | Принцип прогрессивной перегрузки (Милон), базовые силовые упражнения | Эмпирическое знание без научной основы |

| Средневековье (V-XV вв.) | Функциональные тренировки для военных, развитие взрывной силы | Практические потребности боевой подготовки |

| Возрождение (XVI-XVIII вв.) | Первые тренажёры, систематизация гимнастики, медицинское применение | Начало изучения анатомии и физиологии |

| Индустриальная эра (XIX в.) | Специализированное оборудование (Цандер), динамометрия, массовые залы | Биомеханика, измерение силовых показателей |

| XX век | Множественные подходы, периодизация, ударный метод, спортивная фармакология | Физиология мышц, теория адаптации, нейромышечная регуляция |

| XXI век | Персонализация программ, генетическое тестирование, нейростимуляция | Молекулярная биология, генетика, нейронаука |

Современная наука о силе базируется на понимании специфической адаптации к навязанным требованиям (принцип SAID). Исследования 1980-90-х годов показали, что разные режимы тренировок вызывают различные адаптации: работа с весами 85-100% от максимума развивает межмышечную координацию и активацию высокопороговых двигательных единиц, нагрузки 60-80% стимулируют миофибриллярную гипертрофию, а 40-60% с высокой скоростью движения улучшают скоростно-силовые качества.

Исследование 2015 года в Journal of Strength and Conditioning Research продемонстрировало, что применение волновой периодизации (изменение интенсивности и объёма в каждой тренировке) даёт на 28% больший прирост силы за 12 недель по сравнению с линейной прогрессией нагрузок. Это подтверждает эффективность научно обоснованных методов против традиционных подходов.

XXI век принёс революцию в персонализации тренировок. Генетическое тестирование позволяет определить соотношение типов мышечных волокон и предрасположенность к развитию силы или выносливости. Нейромышечная электростимуляция (NMES) ускоряет восстановление и усиливает активацию мышц. Тренировки под контролем персональных тренеров в тренажерном зале с использованием датчиков скорости штанги (velocity-based training) позволяют оптимизировать каждое повторение в реальном времени.

Какие существуют виды силы и методы их развития

Мышечная сила проявляется в различных формах в зависимости от режима сокращения, скорости движения и продолжительности усилия. Современная спортивная наука выделяет четыре основных вида силы, каждый из которых требует специфических методов развития и обеспечивается разными физиологическими механизмами.

- Максимальная сила

- Наивысшее напряжение, которое мышца или группа мышц способна развить при произвольном сокращении независимо от времени. Определяется физиологическим поперечником мышцы, уровнем активации высокопороговых двигательных единиц и межмышечной координацией.

- Взрывная (быстрая) сила

- Способность нервно-мышечной системы генерировать максимальное усилие в минимальное время. Критична для прыжков, бросков, спринта. Зависит от скорости рекрутирования быстрых мышечных волокон типа IIx и эластических свойств мышечно-сухожильного комплекса.

- Скоростная сила

- Способность преодолевать сопротивление с высокой скоростью движения. Определяется не только абсолютной силой мышц, но и скоростью сокращения волокон, техникой выполнения движения и минимизацией энергетических потерь.

- Силовая выносливость

- Способность мышц противостоять утомлению при длительной работе субмаксимальной интенсивости. Обеспечивается окислительным потенциалом мышц, плотностью капилляров и эффективностью утилизации лактата.

Для развития максимальной силы применяется метод максимальных усилий с интенсивностью 85-100% от одноповторного максимума (1ПМ). Количество повторений составляет 1-5, число подходов — 3-8, отдых между подходами — 3-7 минут для полного восстановления креатинфосфата. Частота тренировок — 2-3 раза в неделю на одну мышечную группу. Компромисс этого метода — высокая нагрузка на центральную нервную систему и суставы при минимальном вкладе в мышечную гипертрофию.

Развитие взрывной силы требует сочетания нескольких методов. Плиометрические упражнения (прыжки в глубину, отскоки) используют цикл растяжения-сокращения для накопления и высвобождения упругой энергии. Баллистические упражнения (броски медбола, прыжки со штангой) выполняются с интенсивностью 30-60% от 1ПМ с максимальной скоростью движения. Контрастный метод чередует тяжёлые силовые упражнения (90-95% от 1ПМ) с взрывными движениями в суперсетах, создавая эффект постактивационного потенцирования — временного увеличения мощности на 5-12% после тяжёлого подхода.

| Вид силы | Метод тренировки | Интенсивность (%1ПМ) | Повторения × Подходы | Темп выполнения |

|---|---|---|---|---|

| Максимальная | Метод максимальных усилий | 85-100% | 1-5 × 3-8 | Контролируемый медленный |

| Взрывная | Плиометрика, баллистика, контрастный | 0-60% | 3-8 × 3-6 | Максимально быстрый |

| Скоростная | Динамических усилий, облегчённых условий | 40-70% | 3-5 × 6-10 | Взрывной на концентрике |

| Силовая выносливость | Повторных усилий, кругового тренинга | 40-70% | 12-25+ × 3-5 | Умеренный без пауз |

Для скоростной силы эффективен метод динамических усилий, разработанный советским учёным Юрием Верхошанским и популяризированный американским тренером Луи Симмонсом. Упражнения выполняются с весом 50-70% от 1ПМ с максимальной скоростью на концентрической фазе при контролируемой эксцентрической. Применяются компенсаторное ускорение (ускорение штанги на протяжении всей амплитуды) и метод вариативного сопротивления (цепи, резиновые ленты), изменяющего нагрузку по ходу движения.

Исследование Университета штата Пенсильвания показало, что тренировки с цепями увеличивают скорость развития силы на 18% за 8 недель по сравнению с традиционными методами. Вариативное сопротивление согласует кривую силы упражнения с биомеханической кривой мышц, максимизируя стимул по всей амплитуде движения.

Силовая выносливость развивается методом повторных усилий до мышечного отказа с интенсивностью 40-70% от 1ПМ. Количество повторений — 12-25+, отдых между подходами — 30-90 секунд. Метод кругового тренинга последовательно нагружает разные мышечные группы с минимальными паузами, развивая как локальную мышечную, так и общую аэробную выносливость. Такой подход используется в групповых занятиях и тренировках для повышения метаболической ёмкости организма.

Совет эксперта: принцип специфичности в развитии разных видов силы

Цена неправильного выбора метода — отсутствие прогресса или развитие нецелевых качеств. Пауэрлифтер, тренирующийся на 15-20 повторений, не увеличит максимальную силу, поскольку нервная система не научится эффективно активировать высокопороговые ДЕ. Спринтер, работающий только с максимальными весами, не улучшит стартовую скорость, так как время развития силы (0,1-0,2 секунды в спринте) несопоставимо с временем подъёма тяжёлой штанги (1-2 секунды). Оптимальная стратегия — периодизация с акцентом на целевой вид силы в соревновательной фазе и развитием базовых силовых качеств в подготовительной. Применение сплит-тренировок позволяет одновременно развивать разные виды силы в разные дни микроцикла, избегая интерференции адаптаций.

Максимальная сила против взрывной: в чем разница

Максимальная сила представляет собой наибольшее напряжение мышц независимо от времени его достижения, тогда как взрывная сила определяется способностью генерировать максимальное усилие за минимальный временной интервал. Ключевое различие заключается во временном факторе: пауэрлифтер развивает пиковую силу за 1-3 секунды, спринтер или прыгун — за 0,08-0,25 секунды.

Физиологические механизмы этих типов силы существенно различаются. Максимальная сила определяется тремя факторами: физиологическим поперечником мышцы (площадью сечения всех волокон), степенью рекрутирования высокопороговых двигательных единиц и качеством межмышечной координации. При работе с весами 90-100% от максимума центральная нервная система активирует практически все доступные мышечные волокна, включая быстрые гликолитические типа IIx, что позволяет развить предельное усилие.

Взрывная сила зависит от скорости развития силы (rate of force development, RFD) — показателя, измеряемого как прирост силы в единицу времени (Ньютоны/секунда). Критическими факторами выступают частота импульсации мотонейронов в первые 50-100 миллисекунд движения, синхронизация активации двигательных единиц и эластические свойства мышечно-сухожильного комплекса. Жёсткость сухожилий позволяет накапливать и мгновенно высвобождать упругую энергию в цикле растяжения-сокращения, что критично для прыжков и спринта.

| Параметр | Максимальная сила | Взрывная сила |

|---|---|---|

| Время проявления | 1-3 секунды | 0,08-0,3 секунды |

| Ключевой фактор | Физиологический поперечник мышц | Скорость развития силы (RFD) |

| Тип волокон | Все типы, особенно IIx | Преимущественно IIx с высокой скоростью сокращения |

| Интенсивность тренировок | 85-100% от 1ПМ | 0-60% от 1ПМ с максимальной скоростью |

| Примеры видов спорта | Пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика (тяговые фазы) | Спринт, прыжки, метания, баскетбол, волейбол |

| Роль техники | Средняя (стабилизация траектории) | Критическая (координация, таймінг) |

| Энергообеспечение | Креатинфосфатный механизм | Креатинфосфатный + упругая энергия сухожилий |

Исследование 2019 года в Journal of Applied Biomechanics показало, что спортсмены с одинаковым уровнем максимальной силы (присед 200 кг) демонстрировали различия в высоте вертикального прыжка до 15 см в зависимости от скорости развития силы. Атлеты с RFD выше 8000 Н/с прыгали на 75-85 см, тогда как с RFD ниже 5000 Н/с — всего на 60-70 см.

Компромисс между развитием этих качеств заключается в принципе специфичности адаптации. Тренировки с максимальными весами увеличивают площадь поперечного сечения мышц и улучшают нейронную активацию, но замедляют скорость сокращения волокон из-за накопления миофибриллярной массы. Спортсмены, работающие только на взрывную силу с лёгкими весами, развивают высокую RFD, но не наращивают абсолютную силу, что ограничивает потенциал мощности (мощность = сила × скорость).

Оптимальная стратегия подразумевает сопряжённое развитие обоих качеств. Базовая фаза (8-12 недель) фокусируется на максимальной силе с интенсивностью 80-95% от 1ПМ для создания силового фундамента. Конверсионная фаза (4-6 недель) трансформирует силу во взрывную через плиометрику, баллистические упражнения и контрастные методы. Поддерживающая фаза сохраняет оба качества минимальными эффективными дозами. Такой подход применяется в индивидуальных тренировках с тренером для максимизации спортивной результативности.

Совет эксперта: тестирование максимальной и взрывной силы

Максимальную силу оценивают через одноповторный максимум (1ПМ) в базовых упражнениях: приседе, становой тяге, жиме лёжа. Взрывную силу измеряют через высоту вертикального прыжка (counter-movement jump), дальность прыжка с места или тест на скорость развития силы на силовой платформе. Для объективной оценки RFD требуется тензометрическая платформа, регистрирующая силу с частотой 1000 Гц. Практический индикатор взрывной силы — способность выполнить присед с 60% от 1ПМ с вертикальной скоростью штанги выше 0,7-0,8 м/с. Если скорость ниже, приоритет — развитие RFD через плиометрику и баллистику.

Силовая выносливость и ее практическое значение

Силовая выносливость определяется как способность мышц поддерживать субмаксимальные силовые усилия на протяжении длительного времени или выполнять многократные сокращения без критического снижения работоспособности. Этот тип силы обеспечивается комбинацией анаэробной мощности, окислительной ёмкости мышц и устойчивости к накоплению метаболитов утомления.

Физиологическая основа силовой выносливости включает три компонента. Первый — буферная ёмкость мышц, способность нейтрализовать ионы водорода (H+), образующиеся при анаэробном гликолизе и вызывающие закисление мышечной среды. Тренированные атлеты имеют концентрацию буферных систем на 15-25% выше, что позволяет переносить лактат на уровне 12-18 ммоль/л против 8-12 ммоль/л у нетренированных. Второй компонент — плотность капилляров и количество митохондрий в быстрых мышечных волокнах типа IIa, обеспечивающих утилизацию лактата и ресинтез АТФ аэробным путём. Третий — эффективность нервно-мышечной регуляции, позволяющая поддерживать высокую частоту импульсации при нарастающем утомлении.

Практическое значение силовой выносливости выходит за рамки спортивной деятельности. В профессиональной сфере она критична для пожарных, которые должны переносить тяжёлое снаряжение весом 25-40 кг на протяжении 2-4 часов, для строителей, выполняющих повторяющиеся силовые операции 8-10 часов в смену, для медицинского персонала при транспортировке пациентов. В повседневной жизни силовая выносливость обеспечивает функциональную независимость: способность подниматься по лестницам на 5-10 этажей, переносить покупки весом 10-20 кг на расстояние 500-1000 метров, выполнять садово-огородные работы 3-4 часа без чрезмерного утомления.

Исследование Американского колледжа спортивной медицины 2018 года установило, что низкий уровень силовой выносливости ассоциируется с 2,4-кратным увеличением риска метаболического синдрома и 1,8-кратным ростом общей смертности у лиц старше 50 лет. Способность выполнить 15+ повторений приседаний с собственным весом коррелирует с сохранением независимости в пожилом возрасте.

В спортивной практике силовая выносливость определяет успех в греко-римской борьбе (6-минутные поединки с постоянными силовыми захватами), гребле (500-2000 метров с мощностью 300-500 Вт), лыжных гонках на средние дистанции (работа рук и ног при подъёмах), кроссфите (комплексы из 50-200 повторений с отягощениями 30-70% от максимума). Боксёры и бойцы ММА нуждаются в силовой выносливости мышц кора для поддержания защитной позиции и нанесения ударов на протяжении 3-5 раундов по 5 минут.

Методы развития силовой выносливости включают работу с интенсивностью 40-70% от 1ПМ на 12-25+ повторений с интервалами отдыха 30-90 секунд, круговые тренировки из 6-12 станций по 30-60 секунд работы на каждой, комплексы с собственным весом (100 приседаний, 50 отжиманий, 30 подтягиваний за минимальное время) и протокол Табата (20 секунд максимальной интенсивности / 10 секунд отдыха × 8 раундов). Питательная поддержка включает приём быстроусваиваемых углеводов и аминокислот во время длительных тренировок — BCAA напитки снижают катаболизм мышц и отдаляют наступление утомления на 12-17%.

Цена ошибки: развитие силовой выносливости в ущерб максимальной силе

Избыточный объём работы на силовую выносливость (более 60% тренировочного времени) вызывает интерференцию адаптаций: организм снижает синтез миофибриллярных белков в пользу митохондриальных, что уменьшает максимальную силу и мышечную массу. Феномен документирован у марафонцев, которые теряют до 8-12% силы нижних конечностей за сезон подготовки. Оптимальное соотношение для неспециализированных атлетов — 60-70% времени на максимальную и взрывную силу, 30-40% на силовую выносливость. Исключение — виды спорта, где выносливость доминирует (гребля, борьба, кроссфит), но даже там базовые фазы включают развитие максимальной силы как основы для всех остальных проявлений.

Метод максимальных усилий: как работать с предельными весами

Метод максимальных усилий предполагает работу с отягощениями 85-100% от одноповторного максимума с целью развития абсолютной силы через совершенствование нейронной активации и увеличение миофибриллярной массы. Этот метод требует интенсивности выше критического порога 85%, при котором происходит полное рекрутирование всех типов двигательных единиц, включая высокопороговые с быстрыми гликолитическими волокнами.

Оптимальные параметры нагрузки структурируются по принципу волновой периодизации внутри микроцикла. Тяжёлая тренировка использует 90-100% от 1ПМ на 1-3 повторения в 5-8 подходах с отдыхом 4-7 минут — время, необходимое для восстановления 95% креатинфосфата в мышцах. Средняя тренировка работает с 85-90% на 3-5 повторений в 4-6 подходах с отдыхом 3-5 минут. Лёгкая техническая сессия применяет 70-80% на 2-4 повторения для отработки биомеханики без критической нагрузки на ЦНС.

| Тип тренировки | Интенсивность | Повторения | Подходы | Отдых | Частота/неделю |

|---|---|---|---|---|---|

| Тяжёлая | 90-100% | 1-3 | 5-8 | 4-7 мин | 1 |

| Средняя | 85-90% | 3-5 | 4-6 | 3-5 мин | 1-2 |

| Лёгкая | 70-80% | 2-4 | 3-4 | 2-3 мин | 1 |

| Разгрузочная | 50-60% | 3-5 | 2-3 | 2 мин | 1 раз в 3-4 недели |

Биомеханические особенности работы с предельными весами требуют безупречной техники выполнения. При интенсивности выше 90% любое отклонение траектории снаряда от оптимальной увеличивает механический момент и создаёт критическую нагрузку на связки и суставы. Правило Гросфельда гласит: если техника нарушается на втором повторении в подходе, вес чрезмерен для текущего состояния атлета. Применение экипировки (тяжелоатлетический пояс, бинты на колени, кистевые ремни) допустимо при работе выше 85%, но создаёт зависимость — сила без экипировки может быть на 5-15% ниже.

Метаанализ 23 исследований, опубликованный в Sports Medicine (2021), показал, что метод максимальных усилий обеспечивает прирост силы 1,8-2,3% в неделю у продвинутых атлетов против 1,2-1,5% при методе повторных усилий. Однако риск травм возрастает в 3,2 раза при несоблюдении техники и адекватных периодов восстановления.

Восстановление после тренировок с максимальными весами требует 48-72 часов для крупных мышечных групп (ноги, спина) и 36-48 часов для малых (руки, плечи). Критический фактор — состояние центральной нервной системы, которая восстанавливается медленнее мышц. Признаки перетренированности ЦНС включают снижение силы на 5-8% за две последовательные тренировки, нарушения сна, повышение утренней ЧСС на 8-10 ударов, снижение мотивации. Для оптимизации восстановления применяются протеиновые батончики с быстрыми и медленными белками в соотношении 1:1 в течение 30 минут после тренировки, обеспечивая 0,3-0,5 г белка на кг массы тела.

Структура недельного микроцикла для развития максимальной силы распределяет нагрузку на разные мышечные группы. Понедельник — тяжёлый присед (90-95%), среда — средний жим лёжа (85-90%) + лёгкая тяга (75-80%), пятница — тяжёлая становая тяга (90-100%) + лёгкий присед (70-75%), суббота — средний жим стоя (85-90%). Такая схема обеспечивает достаточное восстановление между тяжёлыми сессиями на одну группу (7 дней) при поддержании высокой частоты тренировок (4-5 раз/неделю).

Совет эксперта: прогрессия нагрузок в методе максимальных усилий

Линейная прогрессия (добавление 2,5-5 кг каждую неделю) эффективна только у новичков первые 3-6 месяцев. Продвинутые атлеты применяют волновую периодизацию: неделя 1 — 87,5%, неделя 2 — 92,5%, неделя 3 — 97,5%, неделя 4 — разгрузка 70%, затем цикл повторяется с увеличением базового 1ПМ на 2,5-5 кг. Альтернатива — блоковая периодизация: 3 недели накопления объёма (80-85% × 5 повторений), 2 недели интенсификации (90-95% × 2-3 повторения), 1 неделя реализации (попытка нового максимума). Критический момент: подъём на новый уровень происходит не во время тяжёлых тренировок, а в период восстановления после них. Недельная разгрузка каждые 3-4 недели не просто предотвращает перетренированность — она запускает суперкомпенсацию, давая реальный прирост силы 3-7%.

Какие параметры нагрузки оптимальны для роста силы

Оптимальные параметры нагрузки для роста силы определяются пятью взаимосвязанными переменными: интенсивностью (процент от 1ПМ), объёмом (подходы × повторения), частотой тренировок, временем отдыха между подходами и выбором упражнений. Для новичков с тренировочным стажем до 6 месяцев эффективна работа с интенсивностью 60-70% от максимума на 8-12 повторений, тогда как продвинутые атлеты требуют циклических нагрузок 80-100% от 1ПМ с варьированием повторений от 1 до 5.

Интенсивность нагрузки представляет собой процент от одноповторного максимума и выступает главным фактором, определяющим тип адаптации. Метаанализ 178 исследований показал, что пороговое значение для увеличения силы у нетренированных лиц составляет 45-50% от 1ПМ, у тренированных — 70-75%, у атлетов высокого уровня — минимум 85%. Работа ниже этих значений развивает преимущественно мышечную выносливость, но не максимальную силу. Критический момент: нагрузки 80-90% от 1ПМ создают оптимальный баланс между стимулом для нейронной адаптации и достаточным объёмом для структурных изменений мышц.

| Уровень подготовки | Интенсивность (%1ПМ) | Повторения | Подходы/упражнение | Подходы/неделя на группу |

|---|---|---|---|---|

| Новичок (0-6 мес) | 60-70% | 8-12 | 2-3 | 10-15 |

| Средний (6-24 мес) | 70-85% | 6-10 | 3-4 | 15-20 |

| Продвинутый (2-5 лет) | 80-95% | 3-6 | 4-6 | 18-25 |

| Элитный (5+ лет) | 85-100% | 1-5 | 5-8 | 20-30 |

Тренировочный объём рассчитывается как сумма подходов × повторений × вес и определяет величину механического стресса на мышцы. Исследования Американского колледжа спортивной медицины установили, что для начинающих 1-3 подхода на упражнение обеспечивают 85% максимального эффекта, тогда как 2-3 подхода дают на 46% больший прирост силы по сравнению с одиночным. Для продвинутых атлетов оптимум составляет 4-6 подходов на упражнение, что соответствует 18-25 подходам в неделю на крупную мышечную группу (ноги, спина) и 12-18 подходам на малую (бицепс, трицепс, дельты).

Метаанализ 206 исследований, опубликованный в Journal of Sports Sciences (2017), показал, что 8 подходов на мышечную группу в неделю обеспечивают наибольший прирост силы у спортсменов — 2,1% в неделю. Объёмы ниже 6 подходов дают только 1,3% прироста, а выше 12 подходов не улучшают результат, но увеличивают время восстановления на 20-30%.

Время отдыха между подходами критически влияет на восстановление креатинфосфата — основного источника энергии для силовой работы. При интенсивности 85-100% от 1ПМ требуется 3-7 минут отдыха для восстановления 95-98% запасов креатинфосфата. Сокращение отдыха до 1-2 минут снижает силу в последующих подходах на 15-25%, что превращает силовую тренировку в работу на выносливость. Для нагрузок 70-80% достаточно 2-3 минут, для 60-70% — 1,5-2 минуты.

Выбор упражнений определяется принципом специфичности и переноса тренировочного эффекта. Многосуставные базовые движения (приседания, становая тяга, жим лёжа, подтягивания) должны составлять 70-80% объёма программы, поскольку позволяют работать с максимальными весами и стимулируют системные гормональные реакции. Односуставные изолирующие упражнения занимают 20-30% и используются для устранения дисбалансов и укрепления слабых звеньев кинематической цепи. Порядок выполнения: сначала базовые со свободными весами, затем вспомогательные на тренажёрах.

Совет эксперта: индивидуализация параметров нагрузки

Универсальные рекомендации представляют средние значения для популяции, но индивидуальная отзывчивость варьирует в 3-5 раз. Некоторые атлеты (high-responders) прогрессируют на 10-12 подходах в неделю, другие (low-responders) требуют 25-30 подходов для такого же результата. Для определения оптимума используйте метод минимальной эффективной дозы: начните с нижней границы рекомендованного диапазона (например, 12 подходов/неделю) и увеличивайте на 2-3 подхода каждые 3-4 недели до момента, когда дальнейший рост объёма не даёт дополнительного прироста силы. Этот уровень — ваш индивидуальный максимум восстанавливаемого объёма. Генетическое тестирование полиморфизмов генов ACTN3 и ACE может указать на предрасположенность к высоко- или низкообъёмным тренировкам.

Как часто можно использовать максимальные веса без перетренированности

Максимальные веса (90-100% от 1ПМ) можно применять 1-2 раза в неделю на одну мышечную группу при условии правильной организации микроцикла и контроля маркеров восстановления. Частота использования предельных нагрузок ограничивается не столько мышечной усталостью (которая проходит за 48-72 часа), сколько восстановлением центральной нервной системы, требующим 5-7 дней после тяжёлой тренировки с интенсивностью выше 95%.

Физиологические ограничения работы с максимальными весами связаны с истощением нейротрансмиттеров (дофамин, норадреналин, ацетилхолин) в синапсах между мотонейронами и мышечными волокнами. При интенсивности 95-100% активируются все высокопороговые двигательные единицы с частотой импульсации 50-80 Гц, что создаёт максимальную нагрузку на нервно-мышечные соединения. Восстановление концентрации нейротрансмиттеров до исходного уровня занимает 96-120 часов, что объясняет снижение силовых показателей на 8-15% при попытке повторить максимальную тренировку через 2-3 дня.

Оптимальная структура микроцикла для работы с максимальными весами основывается на волновой модели распределения интенсивности. День 1 — тяжёлая тренировка приседаний (92-97% × 1-3 повторения × 6-8 подходов), День 2 — отдых или лёгкая работа верха тела (60-70%), День 3 — средняя тренировка жима лёжа (85-90% × 3-5 повторений), День 4 — отдых, День 5 — тяжёлая становая тяга (92-97%), День 6 — лёгкая тренировка приседаний (70-75% × 5 повторений на технику), День 7 — отдых. Такая схема обеспечивает 7-дневный интервал между тяжёлыми сессиями на одно движение при высокой общей частоте тренировок.

| Признак перетренированности | Показатель | Норма | Критическое значение |

|---|---|---|---|

| Снижение силы | Процент от максимума | 100-102% | Падение >5% за 2 тренировки |

| Утренняя ЧСС | Удары/минуту | ±2-3 от базовой | Повышение >8-10 ударов |

| Вариабельность ЧСС | RMSSD, мс | 40-100 | Снижение >20% от нормы |

| Качество сна | Часы глубокого сна | 1,5-2,5 | <1 часа |

| Уровень кортизола | Утренний, нмоль/л | 200-650 | >700 хронически |

| Субъективная усталость | Шкала 1-10 | 3-5 | 7-10 постоянно |

Исследование Норвежского университета спортивных наук (2020) показало, что элитные пауэрлифтеры используют нагрузки выше 90% от 1ПМ всего в 12-18% подходов годового объёма. Попытки увеличить эту долю до 25-30% приводили к стагнации результатов и симптомам перетренированности ЦНС у 78% испытуемых в течение 8-12 недель.

Стратегии минимизации риска перетренированности при работе с максимальными весами включают применение регулируемой прогрессии на основе ежедневной готовности. Метод velocity-based training использует измерение скорости штанги: если скорость подъёма при разминке с 70% от 1ПМ снижена более чем на 10% от нормы, это сигнал неполного восстановления и необходимости снижения интенсивности на 10-15%. Альтернатива — использование шкалы RPE (rate of perceived exertion): работа с весами, воспринимаемыми как 9-10 из 10, должна ограничиваться 1 тренировкой в 7-10 дней.

Недельная разгрузка каждые 3-4 недели критична для предотвращения кумулятивной усталости. Разгрузочная неделя снижает объём на 40-60% (вместо 20 подходов делается 8-12) и интенсивность до 60-70% от максимума. Такая стратегия запускает суперкомпенсацию — процесс, при котором организм адаптируется не во время тренировок, а в фазе снижения нагрузки, что даёт реальный прирост силы 3-7% после разгрузки. Профессиональные атлеты в фитнес клубе Drive Fit регулярно используют такой подход под контролем опытного тренерского состава.

Цена ошибки: игнорирование признаков перетренированности ЦНС

Перетренированность центральной нервной системы развивается постепенно и часто маскируется под плато результатов. Ранние признаки включают снижение мотивации к тренировкам, ухудшение качества сна (особенно глубокой фазы), раздражительность и невозможность сконцентрироваться. Если продолжить форсировать нагрузки, через 4-8 недель наступает развёрнутая стадия с падением силы на 10-20%, иммуносупрессией (частые простуды), нарушениями аппетита и либидо. Восстановление из этого состояния требует 6-12 недель полного отдыха от тяжёлых тренировок, что обнуляет месяцы прогресса. Профилактика проще лечения: мониторинг утренней ЧСС, ведение тренировочного дневника с отметками самочувствия и немедленное снижение нагрузки при первых тревожных сигналах сохраняют долгосрочный прогресс.

Метод повторных усилий и динамической работы

Метод повторных усилий предполагает выполнение упражнений с субмаксимальными весами (60-85% от 1ПМ) до наступления мышечного отказа или близкого к нему состояния, когда остаётся запас 1-2 повторения. Этот подход развивает силу преимущественно через миофибриллярную гипертрофию — увеличение количества сократительных белков внутри мышечных волокон, что повышает физиологический поперечник мышцы на 15-30% за 12-16 недель тренировок.

Физиологическая основа метода повторных усилий заключается в механическом и метаболическом стрессе. При выполнении 8-12 повторений с интенсивностью 70-80% первые 4-5 повторений активируют низко- и среднепороговые двигательные единицы. По мере накопления усталости и истощения высокоэнергетических фосфатов к 6-8 повторению рекрутируются высокопороговые ДЕ с быстрыми волокнами типа IIx. Финальные 2-3 повторения до отказа создают максимальную активацию всех мышечных волокон при накоплении лактата 10-15 ммоль/л, что стимулирует выброс анаболических гормонов (гормон роста, тестостерон, IGF-1) и запускает процессы мышечного роста.

Метод динамических усилий (dynamic effort method) представляет собой работу с весами 50-70% от 1ПМ с акцентом на максимальную скорость движения в концентрической фазе. Разработанный советским учёным Юрием Верхошанским и популяризированный Луи Симмонсом в системе Westside Barbell, этот метод развивает скоростную силу и улучшает скорость развития силы (RFD) без критической нагрузки на суставы и ЦНС.

| Метод | Интенсивность | Повторения | Темп | Отдых | Цель |

|---|---|---|---|---|---|

| Повторных усилий | 60-85% | 6-15 | Контролируемый, 2-1-2 сек | 1-3 мин | Гипертрофия + сила |

| Динамических усилий | 50-70% | 3-5 | Взрывной, 0,5-1 сек концентрик | 45-90 сек | Скоростная сила, RFD |

| До отказа | 65-80% | 8-12+ | Контролируемый до невозможности | 2-4 мин | Максимальная гипертрофия |

| Кластерные сеты | 75-85% | 2-3 × 4-5 кластеров | Взрывной с паузами 15-30 сек | 3-5 мин | Сила + мощность |

Практическое применение метода повторных усилий требует контроля близости к отказу через шкалу RIR (reps in reserve) — количество повторений до отказа. Для максимальной гипертрофии оптимален RIR 0-2 (работа до отказа или 1-2 повторения до него), для развития силы без чрезмерной усталости — RIR 2-4. Исследования показывают, что подходы с RIR 0-3 дают одинаковый прирост силы у тренированных атлетов, но работа постоянно до отказа (RIR 0) увеличивает время восстановления на 25-40% и риск перетренированности.

Метод динамических усилий применяется через протокол компенсаторного ускорения: атлет сознательно ускоряет штангу на протяжении всей амплитуды движения, преодолевая естественное замедление в точках механического невыгодного рычага. При приседании с 60% от 1ПМ скорость штанги должна составлять 0,8-1,0 м/с, при жиме лёжа — 0,7-0,9 м/с. Снижение скорости на 15-20% в подходе сигнализирует о наступлении усталости и необходимости завершения сета.

Сравнительное исследование 2019 года в European Journal of Sport Science показало, что комбинация методов максимальных усилий (30% объёма), динамических усилий (30%) и повторных усилий (40%) даёт на 23% больший прирост силы за 12 недель по сравнению с использованием только одного метода. Такая интеграция обеспечивает развитие всех компонентов силы: нейронной эффективности, мышечной массы и скорости сокращения.

Структура недельного микроцикла при комбинировании методов распределяет разные типы нагрузки для оптимизации восстановления. Понедельник — метод максимальных усилий для приседаний (90-95% × 2-3 повторения), среда — динамические усилия в жиме лёжа (60% + цепи × 3 повторения × 8 подходов), пятница — повторные усилия в становой тяге (75-80% × 6-8 повторений), суббота — динамические приседания (55-65% × 2 повторения × 10 подходов с паузой 60 секунд). Дополнительные упражнения выполняются методом повторных усилий на 8-12 повторений.

Нутритивная поддержка при методе повторных усилий критична из-за высокого метаболического стресса. Приём энергетических батончиков за 45-60 минут до тренировки обеспечивает 30-40 г углеводов для максимального заполнения гликогеновых депо. После тренировки в течение 30-минутного анаболического окна оптимален приём протеина ProDOZA с быстрыми углеводами в соотношении 1:2 (25 г белка + 50 г углеводов), что ускоряет восстановление гликогена на 35% и синтез мышечных белков на 20-25% по сравнению с отсроченным приёмом.

Совет эксперта: определение оптимального диапазона повторений

Универсальное правило "8-12 повторений на массу, 3-5 на силу" — упрощение, не учитывающее индивидуальную композицию мышечных волокон. Атлеты с преобладанием быстрых волокон типа IIx (60-70% быстрых) лучше реагируют на низкоповторный тренинг 4-6 повторений с интенсивностью 80-85%, тогда как лица с доминированием медленных волокон (60-70% типа I) демонстрируют больший прогресс на 10-15 повторениях с 65-75%. Практический тест: если вы можете выполнить прыжок в высоту более 55 см (мужчины) или 40 см (женщины), вероятно преобладание быстрых волокон. Если результат ниже, а выносливость в беге хорошая — доминируют медленные волокна. Соответственно корректируйте диапазон повторений для максимального отклика на тренировки.

Сколько повторений и подходов нужно для развития силы

Для развития максимальной силы оптимальным диапазоном является 1-5 повторений с интенсивностью 85-100% от одноповторного максимума в 3-8 подходах на упражнение. Общий недельный объём на крупную мышечную группу должен составлять 18-25 рабочих подходов для продвинутых атлетов и 10-15 подходов для начинающих, распределённых на 2-4 тренировки.

Зависимость количества повторений от тренировочной цели определяется континуумом повторений — концепцией, связывающей диапазон повторений с преобладающим типом адаптации. При работе с 1-5 повторениями доминирует развитие нейронной эффективности: центральная нервная система обучается максимально синхронизировать активацию двигательных единиц и рекрутировать высокопороговые ДЕ с быстрыми гликолитическими волокнами. Диапазон 6-12 повторений создаёт баланс между нейронными и структурными адаптациями, стимулируя миофибриллярную гипертрофию. Работа на 15-25+ повторений развивает преимущественно силовую выносливость через увеличение окислительной ёмкости мышц.

| Уровень подготовки | Повторений/подход | Подходов/упражнение | Подходов/неделю на группу | Интенсивность (%1ПМ) |

|---|---|---|---|---|

| Новичок (0-6 мес) | 5-8 | 2-3 | 10-15 | 65-75% |

| Средний (6-24 мес) | 4-6 | 3-4 | 15-20 | 75-85% |

| Продвинутый (2-5 лет) | 3-5 | 4-6 | 18-25 | 80-90% |

| Элитный (5+ лет) | 1-3 | 5-8 | 20-30 | 85-100% |

Научное обоснование низкоповторного тренинга базируется на принципе размера Хеннемана и времени под напряжением. При интенсивности выше 85% все типы двигательных единиц активируются уже с первого повторения, включая высокопороговые с максимальным силовым потенциалом. В диапазоне 6-12 повторений высокопороговые ДЕ рекрутируются только к 5-7 повторению, когда накапливается усталость. Это объясняет, почему 5 подходов по 3 повторения (15 повторений всего) с 90% дают больший прирост силы, чем 3 подхода по 10 повторений (30 повторений) с 70%, несмотря на меньший тренировочный объём.

Метаанализ 140 исследований, опубликованный в Journal of Strength and Conditioning Research (2017), показал, что тренировки с интенсивностью выше 85% увеличивают силу на 40% эффективнее, чем нагрузки 60-80%, при равном количестве подходов. Однако для начинающих разница составляет всего 15%, поскольку нейронная адаптация происходит даже при умеренных весах из-за новизны стимула.

Распределение недельного объёма требует учёта кривой доза-ответ для силовых тренировок. Минимальная эффективная доза для поддержания силы составляет 4-6 подходов в неделю на мышечную группу, для прогресса у новичков — 10-15 подходов, для продвинутых — 18-25 подходов. Превышение 30 подходов в неделю на одну группу редко даёт дополнительные преимущества и увеличивает риск перетренированности. Оптимальная частота тренировок на одну группу — 2-3 раза в неделю: такое распределение позволяет достичь высокого недельного объёма при адекватном восстановлении между сессиями.

Время отдыха между подходами критически влияет на качество выполнения последующих сетов. При работе на максимальную силу (1-3 повторения с 90-100%) требуется 4-7 минут для восстановления 95-98% запасов креатинфосфата и полной готовности нервной системы. Сокращение отдыха до 2-3 минут снижает силу в последующих подходах на 12-18%, превращая силовую тренировку в работу на гипертрофию. Для диапазона 4-6 повторений с 80-85% достаточно 3-4 минут отдыха, что позволяет поддерживать высокое качество техники без чрезмерного удлинения тренировки. Мужские групповые тренировки часто используют фиксированные интервалы 2-3 минуты для синхронизации участников, что оптимально для развития силовой выносливости, но не максимальной силы.

Совет эксперта: прогрессия подходов и повторений для долгосрочного роста силы

Статичные параметры нагрузки работают только первые 4-8 недель, затем организм адаптируется и прогресс замедляется. Применяйте волновую прогрессию внутри недельного цикла: тяжёлый день (3 × 3 с 90%), средний день (4 × 5 с 82,5%), лёгкий день (5 × 2 с 75% на скорость). Каждые 3-4 недели увеличивайте базовый 1ПМ на 2,5-5 кг и пересчитывайте проценты. Альтернатива — линейная периодизация: начните мезоцикл с 5 × 5 при 75%, каждую неделю увеличивайте вес на 2,5% и снижайте повторения (неделя 2: 5 × 4 при 77,5%, неделя 3: 5 × 3 при 80%), достигая пика на 4-й неделе (6 × 2 при 85%), затем недельная разгрузка и новый цикл с обновлённым максимумом. Такой подход обеспечивает непрерывный прогресс годами.

Изометрический и плиометрический методы тренировок

Изометрический метод заключается в создании мышечного напряжения без изменения длины мышцы и движения в суставе, тогда как плиометрический метод использует цикл быстрого растяжения-сокращения мышцы для максимизации мощности и взрывной силы. Эти противоположные по механике методы решают специфические задачи: изометрия развивает статическую силу и преодолевает слабые точки амплитуды, плиометрика — реактивную способность мышц и скорость развития силы.

Изометрические упражнения создают угол-специфическую адаптацию: прирост силы максимален в рабочей позиции ±15 градусов от неё и снижается по мере удаления от тренируемого угла. Классическая изометрия включает удержание статического положения с максимальным напряжением 6-10 секунд в 3-5 подходах с отдыхом 2-3 минуты. Функциональная изометрия применяется в конкретных точках амплитуды базовых упражнений: удержание штанги в мёртвой точке приседа (параллель бедра полу) 5-8 секунд развивает силу выхода из нижней позиции. Изокинетическая тренировка на специализированных тренажёрах поддерживает постоянную скорость движения при переменной нагрузке, обеспечивая максимальное сопротивление по всей амплитуде.

Плиометрические упражнения эксплуатируют цикл растяжения-сокращения (stretch-shortening cycle, SSC) — физиологический механизм, при котором эксцентрическое растяжение мышцы немедленно сменяется концентрическим сокращением. В фазе растяжения упругая энергия накапливается в сухожилиях и последовательных эластичных компонентах мышц, а рефлекс растяжения повышает активацию мотонейронов. При правильном выполнении время контакта с землёй в прыжковых упражнениях должно составлять 0,1-0,2 секунды для быстрого SSC (depth jumps, reactive bounds) и 0,2-0,4 секунды для медленного SSC (squat jumps, countermovement jumps).

| Характеристика | Изометрический метод | Плиометрический метод |

|---|---|---|

| Тип сокращения | Статическое (нет движения) | Динамическое (растяжение→сокращение) |

| Продолжительность усилия | 5-10 секунд | 0,1-0,5 секунды |

| Интенсивность | 80-100% максимального напряжения | Собственный вес + 0-40% дополнительной нагрузки |

| Основной эффект | Статическая сила, преодоление мёртвых точек | Взрывная сила, RFD, реактивная способность |

| Нагрузка на суставы | Низкая-средняя | Высокая (ударные нагрузки) |

| Примеры упражнений | Планка, удержания в приседе, статические тяги | Прыжки в глубину, выпрыгивания, плио-отжимания |

| Объём тренировки | 15-25 повторений (удержаний) | 40-100 контактов с землёй |

Практическое применение изометрии включает метод функциональной изометрии по Александру Засс: максимальное напряжение против неподвижного сопротивления (цепи, стена, штанга в силовой раме) в течение 6-12 секунд. Исследования показывают прирост силы 5-8% за 6-8 недель при 3 тренировках в неделю. Компромисс метода — отсутствие переноса статической силы на динамические движения: атлет, способный удерживать 200 кг в приседе на параллели, может присесть динамически только со 160-170 кг. Для максимизации переноса изометрию комбинируют с динамической работой в соотношении 20-30% изометрии к 70-80% динамики.

Метаанализ 23 исследований плиометрического тренинга, опубликованный в Sports Medicine (2016), показал увеличение высоты вертикального прыжка на 8,7% и спринтерской скорости на 2,4% за 8-12 недель. Оптимальный объём составляет 50-80 контактов за сессию при 2-3 тренировках в неделю. Превышение 120 контактов увеличивает риск травм ахиллова сухожилия и надколенника на 35-45%.

Плиометрическая прогрессия следует принципу градуированной интенсивности. Низкоинтенсивная плиометрика включает прыжки на месте, выпрыгивания из полуприседа, плио-отжимания с колен (20-30 см высота приземления). Среднеинтенсивная — прыжки на бокс 40-60 см, боковые прыжки, выпрыгивания из глубокого приседа. Высокоинтенсивная — прыжки в глубину с высоты 60-100 см, реактивные отскоки, прыжки с дополнительным весом. Допуск к высокоинтенсивной плиометрике требует способности приседать с весом 1,5× собственной массы тела и выполнять 10+ односторонних приседаний на каждую ногу, что обеспечивает достаточную эксцентрическую силу для безопасного гашения ударных нагрузок.

Интеграция обоих методов в тренировочную программу создаёт синергетический эффект. Изометрия применяется в начале тренировки для активации нервной системы (2-3 × 6 секунд максимального напряжения с весом тела) или как вспомогательный метод после основной работы для устранения слабых звеньев. Плиометрика размещается после разминки, но до тяжёлых силовых упражнений, когда нервная система свежа, а энергетические запасы максимальны. Приём гуараны за 30-40 минут до плиометрической сессии повышает нейронную возбудимость и скорость реакции на 8-12%, улучшая качество взрывных движений.

Цена ошибки: неконтролируемое применение плиометрики

Плиометрические упражнения создают ударные нагрузки в 5-12 раз превышающие массу тела при приземлении с высоты 60-100 см. Начинающие атлеты без достаточной эксцентрической силы не способны эффективно гасить эти силы, перегружая связки колена, ахиллово сухожилие и поясничный отдел. Статистика спортивной медицины указывает на 40-60% случаев тендинопатий надколенника у атлетов, злоупотребляющих высокообъёмной плиометрикой (более 150 контактов за тренировку). Признаки перегрузки: ноющая боль в передней части колена через 2-4 часа после тренировки, скованность ахиллова сухожилия утром, снижение высоты прыжка на 5-8% между тренировками. При появлении симптомов немедленно снизьте объём на 50% и интенсивность до низкоуровневых упражнений, добавьте эксцентрические укрепляющие протоколы (негативные подъёмы на носки 3 × 15 с 3-секундным опусканием).

Статические упражнения: преимущества и ограничения

Статические (изометрические) упражнения обеспечивают развитие силы при минимальной нагрузке на суставы и не требуют специального оборудования, что делает их доступными для реабилитации и домашних тренировок. Однако их главное ограничение — угол-специфическая адаптация и низкий перенос статической силы на динамические спортивные движения, что требует сочетания с традиционными силовыми методами для комплексного развития.

Преимущества статических упражнений базируются на уникальных физиологических механизмах. Первое — возможность создать максимальное произвольное напряжение (MVC, maximal voluntary contraction) без риска травмы от потери контроля над снарядом. При изометрическом напряжении 100% MVC против неподвижного объекта отсутствует фаза ускорения и риск падения веса, что позволяет безопасно тренировать максимальную нейронную активацию. Второе — минимальное мышечное повреждение по сравнению с эксцентрической работой. Статические удержания не создают микротравм мышечных волокон, что сокращает время восстановления до 24-36 часов против 48-72 часов после традиционных силовых тренировок.

Третье преимущество — специфическое применение для преодоления мёртвых точек (sticking points) в базовых упражнениях. У большинства атлетов в жиме лёжа мёртвая точка находится на расстоянии 10-15 см от груди, в приседаниях — в позиции параллели бедра полу. Изометрические удержания с максимальным весом именно в этих позициях 5-8 секунд × 4-6 подходов увеличивают силу в критическом участке амплитуды на 12-18% за 4-6 недель. Четвёртое — возможность тренировки при ограничениях подвижности или травмах: статические упражнения позволяют нагрузить мышцы без движения в повреждённом суставе.

- Низкое оборудование: планка, стена, собственное тело обеспечивают тренировочный стимул без доступа в зал

- Быстрое восстановление: 24-36 часов против 48-72 для динамической работы благодаря отсутствию эксцентрических повреждений

- Реабилитационный потенциал: безопасная нагрузка мышц без стресса для травмированных суставов и связок

- Развитие ментальной силы: удержание максимального напряжения 10-15 секунд тренирует волевые качества и переносимость дискомфорта

- Укрепление сухожилий: статическая нагрузка стимулирует синтез коллагена в сухожилиях без риска их разрыва при динамических движениях

Ограничения статических упражнений определяются принципом специфичности адаптации. Прирост силы максимален в тренируемом угле сустава (100% эффект) и быстро падает при отклонении: на ±15 градусов эффект составляет 70-80%, на ±30 градусов — 40-50%, на ±45 градусов — менее 20%. Это означает, что для развития силы во всём диапазоне движения требуется выполнять изометрию в 4-6 различных позициях, что делает тренировку длительной и монотонной. Динамические упражнения тренируют весь диапазон движения одновременно, что более эффективно по времени.

Исследование Колледжа спортивной медицины США (2014) сравнило 8-недельные программы изометрического и динамического тренинга. Изометрическая группа увеличила силу в тренируемых углах на 22%, но динамическая сила (1ПМ в приседе) выросла только на 8%. Динамическая группа показала 18% прироста 1ПМ и 14% в изометрических тестах. Вывод: изометрия эффективна для специфических целей, но динамика универсальнее для общего развития силы.

Второе ограничение — отсутствие развития эксцентрической силы, критичной для спортивных движений и предотвращения травм. Способность контролировать торможение тела при приземлениях, спусках, резких остановках зависит от эксцентрической силы, которая не тренируется статическими удержаниями. Третье — ограниченное влияние на гипертрофию. Мета-анализ показывает, что статические тренировки дают 30-40% меньший прирост мышечной массы по сравнению с динамическими при равном объёме, поскольку метаболический стресс и мышечное повреждение — ключевые стимулы гипертрофии — минимальны при изометрии.

Оптимальная стратегия включает изометрию как дополнительный метод в 15-25% тренировочного объёма, а не как основной. Применение включает активационные протоколы перед тяжёлой работой (2-3 изометрических напряжения 6 секунд с 50-60% от максимума повышают активацию мышц на 8-15%), преодоление мёртвых точек (специфические удержания в проблемных углах), тренировки в домашних условиях или при ограниченном доступе к оборудованию. Lower Body тренировки и Ловер Боди часто интегрируют изометрические удержания в конце сессии для дополнительной нагрузки утомлённых мышц без критического стресса на колени и тазобедренные суставы.

Совет эксперта: изометрические протоколы для специфических целей

Для максимального прироста силы используйте метод максимальных изометрических напряжений: 5-6 подходов по 5-6 секунд с усилием 95-100% MVC, отдых 3-4 минуты, частота 2-3 раза в неделю. Выполняйте в 3-4 ключевых позициях базового движения. Для увеличения статической выносливости применяйте субмаксимальные удержания: 3-4 подхода по 30-60 секунд с усилием 40-60% MVC, отдых 90 секунд. Это развивает способность поддерживать напряжение длительно, критично для борьбы, скалолазания, гимнастики. Для реабилитации используйте изометрию в безболевой зоне: определите угол, где боль отсутствует, выполняйте 5 подходов по 45 секунд с нарастающим усилием от 20% до 70% MVC, ежедневно. Это стимулирует заживление без провокации воспаления. Постепенно расширяйте диапазон углов по мере восстановления.

Ударный метод и реактивная способность мышц

Ударный метод, разработанный советским учёным Юрием Верхошанским в конце 1960-х годов, представляет собой специфическую форму плиометрического тренинга, где атлет спрыгивает с высоты 50-100 см и немедленно выпрыгивает вверх за 0,1-0,2 секунды контакта с землёй. Этот метод развивает реактивную способность мышц — способность мгновенно переключаться от эксцентрического сокращения к концентрическому, генерируя максимальную мощность при минимальном времени контакта.

Физиологическая основа ударного метода базируется на использовании упругой энергии, накапливаемой в мышечно-сухожильном комплексе во время эксцентрической фазы. При приземлении с высоты 70 см мышцы бедра и голени выполняют эксцентрическое сокращение, поглощая кинетическую энергию падения (масса тела × высота × ускорение свободного падения). Упругая энергия временно сохраняется в последовательных эластичных компонентах мышц и сухожилиях в течение 0,1-0,3 секунды. Если немедленно выполнить концентрическое сокращение (прыжок вверх), эта энергия высвобождается, добавляясь к мышечному усилию и увеличивая мощность на 20-35% по сравнению с обычным прыжком из приседа.

Второй механизм — рефлекс растяжения (миотатический рефлекс), активирующийся при быстром растяжении мышцы. Рецепторы растяжения в мышечных веретёнах посылают афферентные сигналы в спинной мозг, который немедленно возвращает эфферентные импульсы к мотонейронам, повышая активацию мышцы на 25-40 миллисекунд раньше произвольной команды. Это обеспечивает более высокую начальную силу сокращения. Третий фактор — феномен постактивационного потенцирования: мощное эксцентрическое сокращение при приземлении повышает чувствительность сократительных белков к кальцию, увеличивая силу последующего концентрического сокращения на 8-12%.

- Реактивный индекс

- Отношение высоты прыжка к времени контакта с землёй (см/секунда). Высокие показатели (более 2,5) указывают на эффективную реактивную способность мышц.

- Амортизационная фаза

- Период эксцентрического сокращения при приземлении, критическая фаза для накопления упругой энергии. Должна быть минимальной (0,1-0,2 сек) для максимального эффекта.

- Жёсткость ног

- Способность мышечно-сухожильного комплекса сопротивляться деформации при ударных нагрузках. Измеряется в килоньютонах на метр (kN/m). Оптимальная жёсткость — 20-40 kN/m для спринта и прыжков.

Практическое применение ударного метода требует строгого соблюдения высоты спрыгивания в зависимости от уровня подготовки. Начинающие атлеты используют высоту 20-40 см, средний уровень — 50-70 см, продвинутые — 70-100 см. Превышение оптимальной высоты приводит к чрезмерному времени амортизации (более 0,3 секунды), что трансформирует упражнение из реактивного в обычное силовое. Критерий правильной высоты: время контакта с землёй не должно превышать 0,2 секунды, а высота выпрыгивания должна быть максимальной.

Исследование Юрия Верхошанского с участием прыгунов в высоту показало увеличение взрывного усилия на 12,5-13,7% и высоты вертикального прыжка на 8-11 см за 8 недель применения ударного метода. Оптимальный объём составлял 40 прыжков за тренировку 2 раза в неделю. Превышение 80 прыжков снижало эффективность и повышало риск перетренированности.

Структура тренировки по ударному методу включает тщательную разминку 15-20 минут с акцентом на динамическую растяжку мышц ног и активацию нервной системы. Основная работа состоит из 4-6 серий по 8-10 прыжков в глубину с отдыхом 3-5 минут между сериями для восстановления креатинфосфата. Частота тренировок — 1-2 раза в неделю, поскольку эксцентрическая нагрузка вызывает значительные микроповреждения мышц, требующие 72-96 часов восстановления. Ударный метод никогда не применяется в состоянии усталости или после тяжёлых силовых тренировок.

Реактивная способность мышц имеет прямой перенос на спортивные результаты. Спринтеры с высоким реактивным индексом (более 3,0) пробегают 100 метров на 0,15-0,25 секунды быстрее при равной максимальной силе. Баскетболисты с развитой реактивностью прыгают на 8-15 см выше в игровых ситуациях, где нет времени на глубокий присед перед отталкиванием. Футболисты демонстрируют более быстрые изменения направления движения благодаря способности мгновенно гасить и генерировать силу. Для развития этих качеств эффективны занятия в силовых программах тренировок, интегрирующих плиометрические элементы.

Цена ошибки: неправильная техника приземления в ударном методе

Критическая ошибка — глубокое приседание при приземлении (угол в коленях менее 90 градусов). Это увеличивает время амортизации до 0,4-0,6 секунды, полностью уничтожая эффект накопления упругой энергии. Упражнение превращается в обычный прыжок из глубокого приседа, не развивая реактивность. Признак правильной техники: угол в коленях при приземлении 140-160 градусов, колени слегка сгибаются, но не проваливаются. Ещё одна опасность — приземление на прямые ноги, создающее ударную нагрузку 8-12 масс тела непосредственно на коленные суставы и позвоночник. Это прямой путь к травмам менисков и компрессионным переломам позвонков. Оптимальная техника требует приземления на переднюю часть стопы с немедленным включением голеностопа, колена и тазобедренного сустава в амортизацию, распределяя нагрузку. Освоение правильной техники занимает 3-4 недели под контролем тренера — время, которое окупается годами безопасного прогресса.

Как периодизация нагрузок влияет на прогресс в силе

Периодизация представляет собой систематическое изменение тренировочных переменных (интенсивности, объёма, частоты, выбора упражнений) в структурированных временных циклах для оптимизации адаптации и предотвращения плато. Правильно организованная периодизация обеспечивает на 28-40% больший прирост силы по сравнению с непериодизированными программами за тот же период времени благодаря управлению балансом между стрессом и восстановлением.

Принцип работы периодизации базируется на концепции специфической адаптации к навязанным требованиям (SAID) и теории общего адаптационного синдрома Ганса Селье. Организм адаптируется к тренировочному стимулу за 3-6 недель, после чего тот же стимул вызывает меньший ответ — наступает плато. Периодическое изменение нагрузки предотвращает полную адаптацию, поддерживая организм в состоянии прогрессирующей суперкомпенсации. Волнообразное варьирование нагрузок также предотвращает накопление усталости, которая маскирует реальные адаптации до момента разгрузки.

Существуют три основные модели периодизации, каждая с уникальными преимуществами. Линейная периодизация (классическая модель) постепенно увеличивает интенсивность при снижении объёма: 4 недели гипертрофии (70-75% × 12-15 повторений), 4 недели базовой силы (80-85% × 6-8 повторений), 3 недели максимальной силы (90-95% × 3-5 повторений), 2 недели пиковой формы (95-100% × 1-3 повторения), 1 неделя разгрузки. Эта модель эффективна для начинающих и даёт прирост силы 12-18% за 12-16 недель.

Волновая периодизация (undulating) изменяет параметры нагрузки еженедельно или ежедневно. Недельная волновая: неделя 1 — высокий объём (75% × 10 повторений), неделя 2 — средний объём (85% × 5 повторений), неделя 3 — высокая интенсивность (92,5% × 2-3 повторения), неделя 4 — разгрузка (70% × 6 повторений). Дневная волновая: понедельник — гипертрофия (75% × 10), среда — сила (87,5% × 4), пятница — мощность (80% × 3 взрывных). Исследования показывают преимущество волновой периодизации на 23-28% для продвинутых атлетов по сравнению с линейной.

| Модель периодизации | Изменение параметров | Лучше всего для | Прирост силы за 12 недель |

|---|---|---|---|

| Линейная | Постепенное повышение интенсивности, снижение объёма | Новичков, подготовка к соревнованиям | 12-18% |

| Волновая недельная | Изменение каждую неделю | Среднего уровня, общая физподготовка | 15-22% |

| Волновая дневная | Изменение каждую тренировку | Продвинутых, многоборцев | 18-28% |

| Блоковая | Концентрированные блоки по качествам | Элитных атлетов, пауэрлифтинга | 20-32% (у элиты) |

| Конъюгированная | Одновременное развитие всех качеств | Тяжёлой атлетики, кроссфита | 16-24% |

Блоковая периодизация, разработанная Владимиром Иссуриным, концентрирует нагрузку на развитии одного качества в блоке 2-4 недели. Блок накопления (гипертрофия и силовая выносливость, 70-80% × 8-12 повторений, высокий объём 20-25 подходов/неделю), блок трансмутации (базовая сила, 82,5-90% × 4-6 повторений, средний объём), блок реализации (максимальная и взрывная сила, 90-100%, низкий объём 12-15 подходов). Каждый блок создаёт концентрированную нагрузку, вызывающую глубокие адаптации, которые сохраняются 4-6 недель после окончания блока.

Исследование Норвежского института спорта сравнило 24-недельные программы линейной, волновой и блоковой периодизации у элитных пауэрлифтеров. Блоковая дала прирост силы 32%, волновая — 28%, линейная — 18%. Ключевое различие: блоковая позволяла достигать пиковой формы 2-3 раза за цикл против 1 раза у линейной, что критично для атлетов с несколькими соревнованиями в сезон.

Микроцикл (неделя) структурируется по принципу волнового распределения нагрузки. Тяжёлая тренировка (100% запланированной интенсивности и объёма), средняя (85-90% интенсивности), лёгкая (70-75%). Типичная неделя: понедельник — тяжёлый присед + лёгкий жим, среда — средняя становая + средний жим, пятница — лёгкий присед + тяжёлый жим, суббота — лёгкая становая. Это обеспечивает 7-10 дней между тяжёлыми сессиями на одно движение при высокой общей частоте тренировок 4-6 раз в неделю.

Мезоцикл (3-6 недель) должен включать обязательную разгрузочную неделю каждые 3-4 недели накопления нагрузки. Разгрузка снижает объём на 40-60% и интенсивность до 65-75% от рабочей, что позволяет рассеять накопленную усталость и реализовать скрытые адаптации. Феномен: сила часто растёт именно на разгрузочной неделе на 3-7%, а не во время тяжёлых нагрузок. Макроцикл (12-52 недели) планируется в обратном направлении от целевого соревнования или теста силы, распределяя блоки для достижения пиковой формы в нужную дату.

Отслеживание прогресса через объективные метрики критично для коррекции периодизации. Недельный тренировочный объём рассчитывается как сумма (подходы × повторения × вес) для каждого упражнения. Средняя интенсивность — среднее арифметическое процентов от 1ПМ всех рабочих подходов. Целевые зоны: фаза накопления — объём 25000-40000 кг, интенсивность 70-78%; фаза интенсификации — объём 15000-25000 кг, интенсивность 82-88%; фаза реализации — объём 8000-15000 кг, интенсивность 88-97%. Систематический подход к периодизации применяется в абонементах в фитнес клуб, где тренеры планируют долгосрочный прогресс клиентов.

Совет эксперта: персонализация периодизации под индивидуальные особенности

Скорость восстановления варьирует в 2-4 раза между индивидами из-за генетики, возраста, стажа тренировок, образа жизни. Стандартные схемы периодизации — отправная точка, требующая корректировки. Метод авторегуляции: используйте маркеры готовности (утренняя ЧСС, вариабельность ЧСС, субъективное восстановление по шкале 1-10) для коррекции запланированной нагрузки. Если восстановление ниже 6/10, снизьте интенсивность на 5-10% или объём на 20-30%. Если выше 8/10 три дня подряд — можете увеличить нагрузку. Velocity-based training: измеряйте скорость штанги при стандартном разминочном весе (70% от 1ПМ). Если скорость на 10%+ ниже нормы — день для лёгкой тренировки независимо от плана. Если на 5%+ выше — можете форсировать. Индивидуализированная периодизация даёт на 15-25% лучшие результаты, чем жёсткое следование плану, игнорирующему текущее состояние атлета.

Роль питания и восстановления в росте силовых показателей

Питание и восстановление обеспечивают до 40-50% результата в развитии силы, поскольку адаптация происходит не во время тренировки, а в периоды отдыха при наличии достаточных питательных ресурсов. Недостаточное питание или восстановление снижает прирост силы на 30-60% даже при оптимальном тренировочном стимуле, тогда как правильная стратегия питания и регенерации может увеличить скорость прогресса на 20-35%.

Энергетический баланс выступает основой силового прогресса. Для увеличения силы с одновременным ростом мышечной массы требуется профицит калорий 10-20% от поддерживающего уровня (примерно +300-500 ккал/сутки). При тренировочных целях чистого развития силы без набора массы достаточно нулевого баланса или минимального профицита +100-200 ккал. Дефицит калорий более 15% (более 500 ккал/сутки) снижает синтез мышечных белков на 20-30%, ухудшает восстановление нервной системы и снижает силовые показатели на 5-12% за 8-12 недель диеты.

Белки являются критическим макронутриентом для восстановления и адаптации мышечной ткани. Оптимальное потребление для силовых атлетов составляет 1,6-2,2 г белка на килограмм массы тела в сутки. Исследования показывают, что 1,6 г/кг обеспечивают 90% максимального эффекта, 2,2 г/кг — 100%, а превышение 2,4 г/кг не даёт дополнительных преимуществ для роста силы. Распределение белка в течение дня критично: 4-5 приёмов по 0,3-0,5 г/кг каждые 3-4 часа стимулируют синтез мышечных белков эффективнее, чем 2-3 крупных приёма того же общего количества.

Углеводы обеспечивают энергию для высокоинтенсивных силовых тренировок через запасы мышечного гликогена. Оптимальное потребление для силовиков — 4-7 г углеводов на килограмм массы тела, в зависимости от объёма тренировок. Атлет весом 90 кг, тренирующийся 4-5 раз в неделю, нуждается в 360-540 г углеводов ежедневно. Истощение гликогена ниже 50% от максимума снижает силу на 12-18% и удлиняет восстановление на 24-48 часов. Время приёма углеводов влияет на эффективность: 1-1,5 г/кг за 2-3 часа до тренировки обеспечивает максимальное заполнение депо, 0,8-1,2 г/кг с белком 0,3-0,4 г/кг в течение 30-60 минут после тренировки ускоряет ресинтез гликогена на 35-50%.

| Нутриент | Норма для силовиков | Время приёма | Функция |

|---|---|---|---|

| Белок | 1,6-2,2 г/кг | 0,3-0,5 г/кг каждые 3-4 часа | Восстановление, синтез миофибрилл |

| Углеводы | 4-7 г/кг | До/после тренировки акцент | Энергия, ресинтез гликогена |

| Жиры | 0,8-1,2 г/кг (20-30% калорий) | Равномерно в течение дня | Гормональный баланс, восстановление |

| Креатин | 5 г/сутки | Постоянно, время не критично | Ресинтез АТФ, сила +5-15% |

| Кофеин | 3-6 мг/кг | За 45-60 минут до тренировки | Нейронная активация, сила +3-7% |

Жиры играют критическую роль в гормональном балансе, особенно в продукции тестостерона — ключевого анаболического гормона для роста силы. Потребление жиров ниже 0,6 г/кг или менее 15% калорий снижает уровень тестостерона на 10-25% и ухудшает восстановление. Оптимум — 0,8-1,2 г/кг (20-30% от общих калорий) с акцентом на ненасыщенные жиры из орехов, рыбы, авокадо, оливкового масла. Насыщенные жиры из мяса и молочных продуктов должны составлять 7-10% калорий, что обеспечивает субстрат для синтеза стероидных гормонов.

Исследование Университета Техаса (2018) показало, что атлеты, потребляющие 30 г белка + 60 г углеводов немедленно после силовой тренировки, восстанавливают силу на 96% за 24 часа против 85% у группы, отложившей приём пищи на 2 часа. Синтез мышечных белков был на 25% выше в первой группе. Анаболическое окно реально существует, хотя и не настолько узко, как считалось ранее — эффект сохраняется в течение 3-4 часов после нагрузки.

Гидратация напрямую влияет на силовые показатели через изменение объёма крови и эффективности сокращения мышц. Дегидратация 2-3% от массы тела снижает силу на 8-12%, 4-5% — на 15-20%. Атлет весом 80 кг теряет 1,5-2,5 литра жидкости за интенсивную силовую тренировку через пот и дыхание. Оптимальная стратегия: 5-7 мл воды на килограмм массы тела за 2-4 часа до тренировки (400-560 мл для 80 кг), 150-250 мл каждые 15-20 минут во время тренировки, 1,25-1,5 литра на каждый килограмм потерянной массы после тренировки.